学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」

「現代の日本において伝統はどのように共存しているんだろう。」

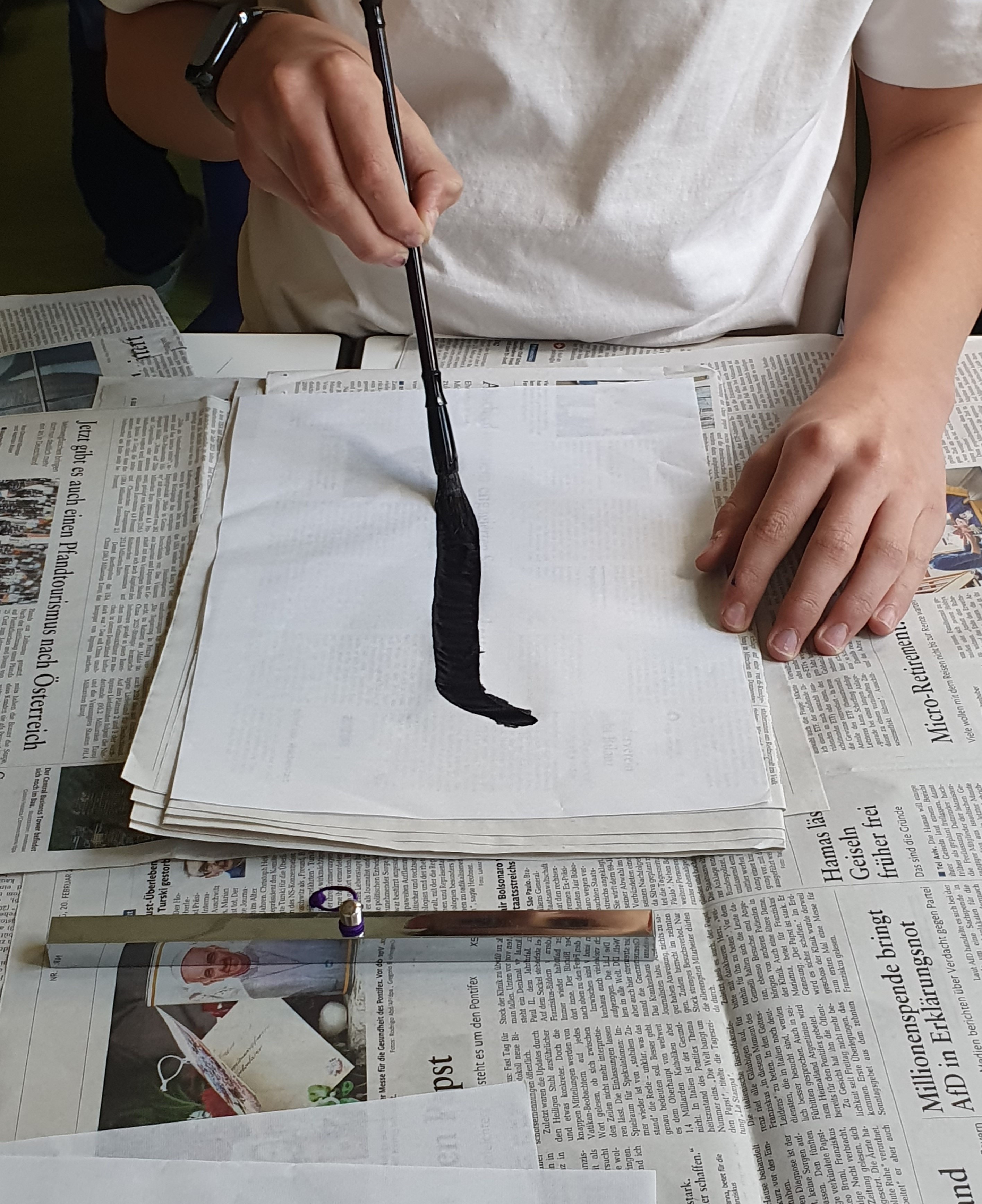

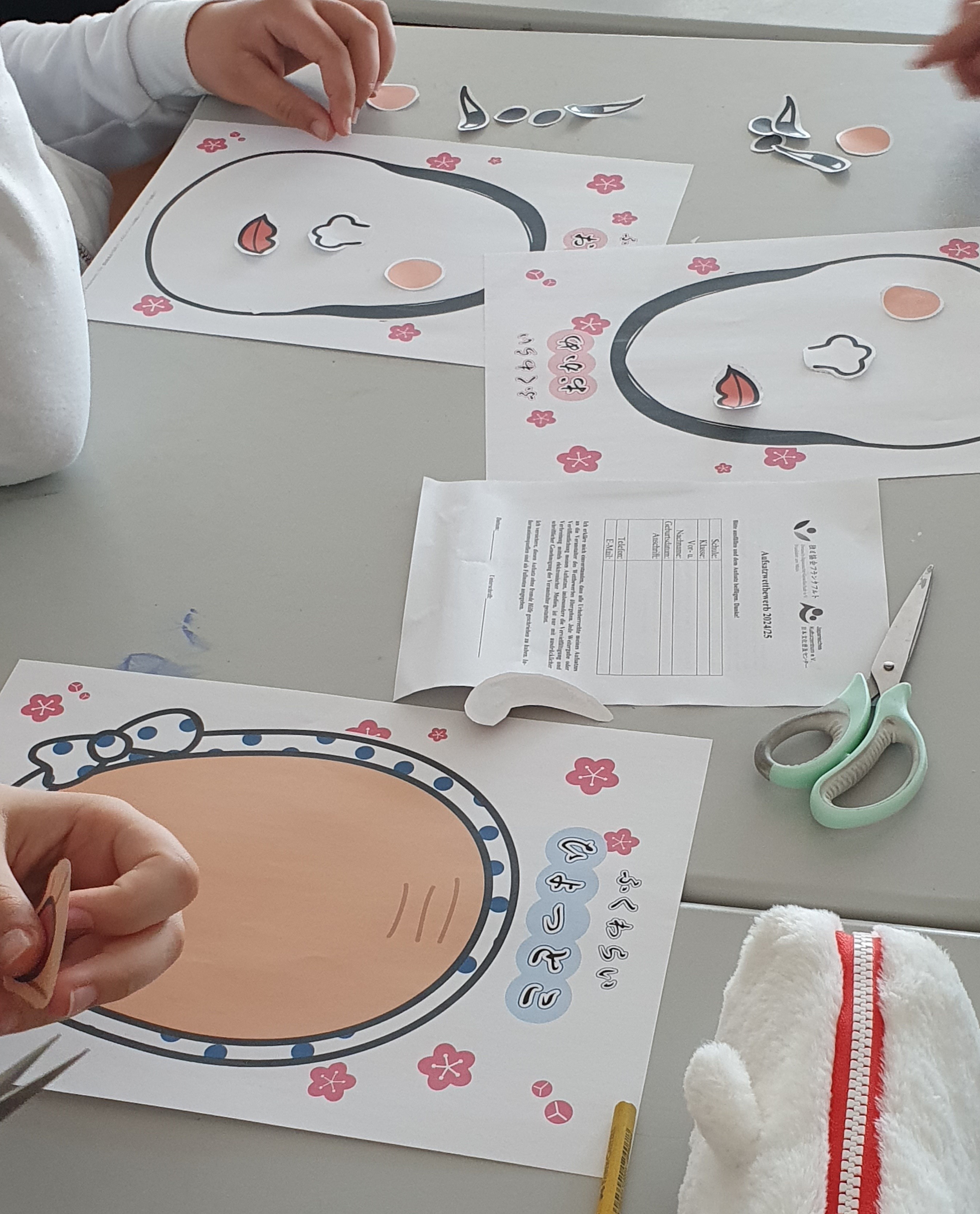

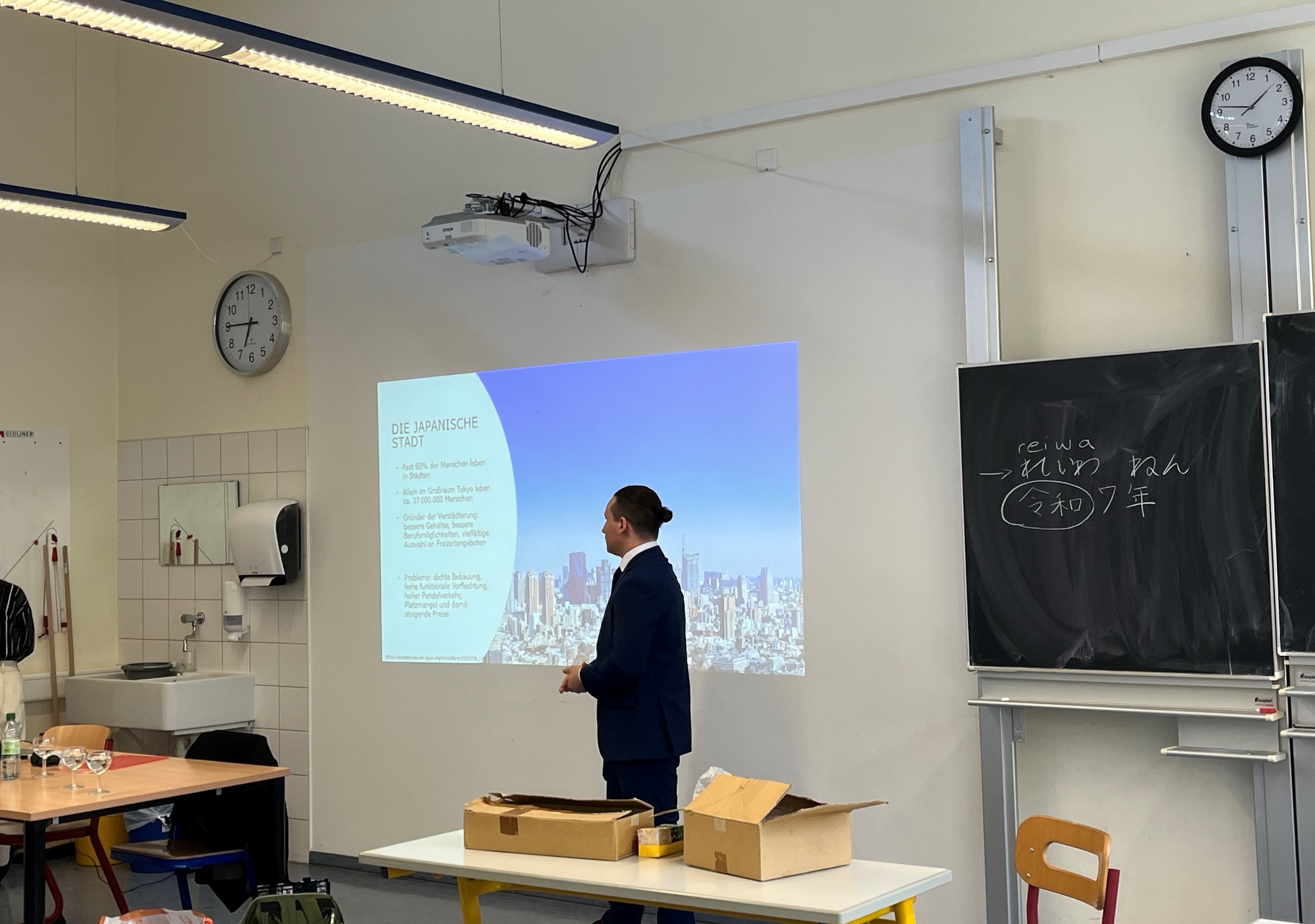

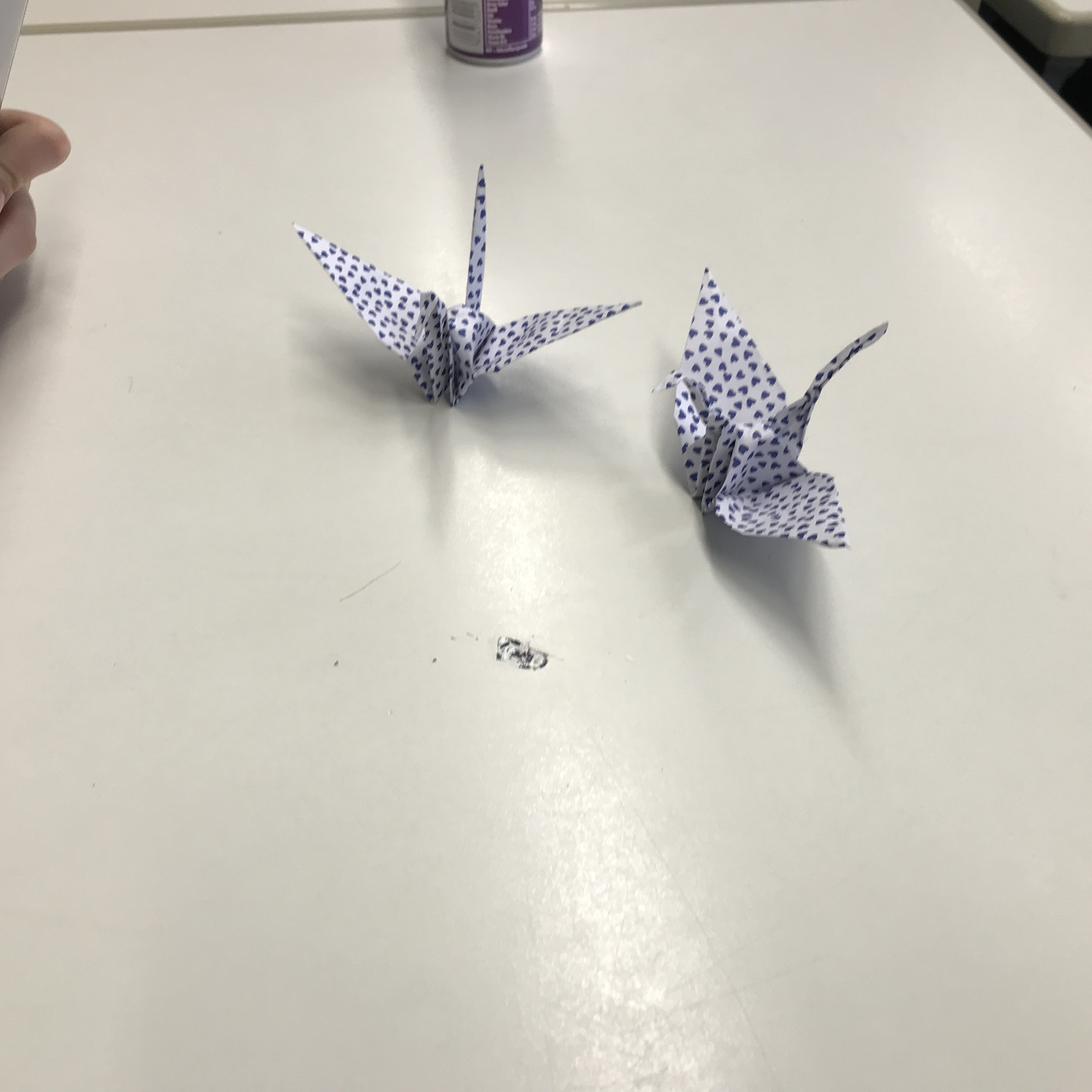

アニメ・漫画によって日本は以前よりも身近な存在になったとは言え、当地で生の日本を体験できる機会は未だ限られています。そのため、在フランクフルト日本国総領事館は、独日協会フランクフルト及び日本文化普及センターの協力の下、平成14年・2002年から、管轄州(ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州)の小中高を訪問し、日本を紹介する学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」(「教室の中の日本」)を実施しています。紹介する内容は参加する生徒の関心に合わせて、日本の風景、日常生活、学校制度から政治、エネルギー政策、さらに最新のアニメ・漫画やJポップまで幅広く扱っています。また、プレゼンテーションだけではなく、習字や折り紙教室や、日本の伝統音楽の紹介なども行っています。

ポスター (PDF、ドイツ語)、パンフレット (PDF、ドイツ語)

さらに、学校訪問プログラムに参加した生徒には、日本に関する作文を書いて競い合う「作文コンクール」に参加する権利が与えられます。毎年、多くの作文が提出されますが、特に優秀な先品を書いた生徒は、在フランクフルト総領事公邸での作文コンクール表彰式に招待されます(令和6/7年の表彰式の様子はこちらをご覧下さい)。そして、その中でもとりわけ優秀な作品を書いた生徒には、JALがスポンサーとなり、最優秀賞として日本旅行が贈呈されます。日本では東京・京都はもちろんのこと、フランクフルトの姉妹都市である横浜や、広島、金沢など、毎年様々な場所を訪問する充実したプログラムとなっています(令和5/6年優勝者Ahmet Ali Gürsoyの令和7年日本旅行レポートはこちらをご覧下さい(ドイツ語) )。

広報文化: kultur[at]fu.mofa.go.jp

令和7年・2025年の学校訪問

|

|

第11回 ボッパルト市マリエンベルク小学校(Marienbergschule in Boppard) (令和7年5月20日) 5月20日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ボッパルト市マリエンベルク小学校を訪問しました。 |

|

|

第10回 ヴィースバーデン市ディルテイ学校 (Diltheyschule in Wiesbaden) (令和7年6月19日) 5月19日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ヴィースバーデン市ディルテイ学校を訪問しました。 |

|

第9回 フランクフルト・アム・マイン市ゲーテ・ギムナジウム(Goethe Gymnasium in Frankfurt am Main)(令和7年5月14日) 5月14日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、フランクフルト・アム・マイン市ゲーテ・ギムナジウムを訪問しました。 |

|

第8回 ヘフトリッヒ(イトシュタイン)・アルテブルク小学校(Alteburgschule in Heftrich (Idstein))(令和7年5月2日) 5月2日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ヘフトリッヒ(イトシュタイン)・アルテブルク小学校の2年生を訪問しました。 |

|

第7回 IGSコブレンツ校(IGS Koblenz)(令和7年4月30日) 4月30日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、プロジェクト期間中のIGSコブレンツ校を訪問しました。 |

|

第6回 アルツェナウ市スペッサルト・ギムナジウム(Spessart-Gymnasium in Alzenau)(令和7年4月10日) 4月10日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、アルツェナウ市スペッサルト・ギムナジウムを訪問しました。 |

|

第5回 ルードヴィヒスハーフェン・オッガーハイム市IGSエルンスト・ブロッホ校(IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen, Oggersheim)(令和7年4月8日) 4月8日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ルードヴィヒスハーフェン・オッガーハイムにあるIGSエルンスト・ブロッホ校を訪問しました。 |

|

第4回ヴァルハルベン・ジッキンゲン・ギムナジウム(Sickingen-Gymnasium in Wallhalben) (令和7年4月2日) 4月2日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ヴァルハルベン・ジッキンゲン・ギムナジウムを訪問しました。 |

|

第3回 ニーダーブロンバッハ小学校(Grundschule in Niederbrombach) (令和7年4月2日) 4月2日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ニーダーブロンバッハ小学校(Grundschule in Niederbrombach)を訪問しました。 |

|

第2回 フレールスハイム・アム・マイン市ゴールドボーン・ウィッカー小学校(Goldborn-Schule Wicker in Flörsheim am Main)(令和7年3月31日) 3月31日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、フレールスハイム・アム・マイン市ゴールドボーン・ウィッカー小学校(Goldborn-Schule Wicker in Flörsheim am Main)を訪問しました。 |

|

第1回 フランクフルト市テクストア小学校 (Textorschule in Frankfurt am Main) (令和7年2月13日) 2月13日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、フランクフルト市テクストア小学校(Textorschule in Frankfurt am Main)を訪問しました。 |

令和6年・2024年の学校訪問

|

第8回 フルダ市・ラバヌスマウルス学校 (Rabanus-Maurus-Schule Fulda) (令和6年10月10日) 10月10日、広報文化班は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、フルダにあるラバヌスマウルス学校(Rabanus-Maurus-Schule Fulda)を訪問しました。 |

||

|

|||

|

第7回 ザールルイ市 アム・シュタットガルテン高校学校 (Saarlouiser Gymnasium am Stadtarten) (令和6年7月9日) 7月9日、在フランクフルト日本国総領事館広報文化部は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ザールルイ市 アム・シュタットガルテン高校学校(Saarlouis Gymnasium am Stadtgarten)を訪問しました。 |

|

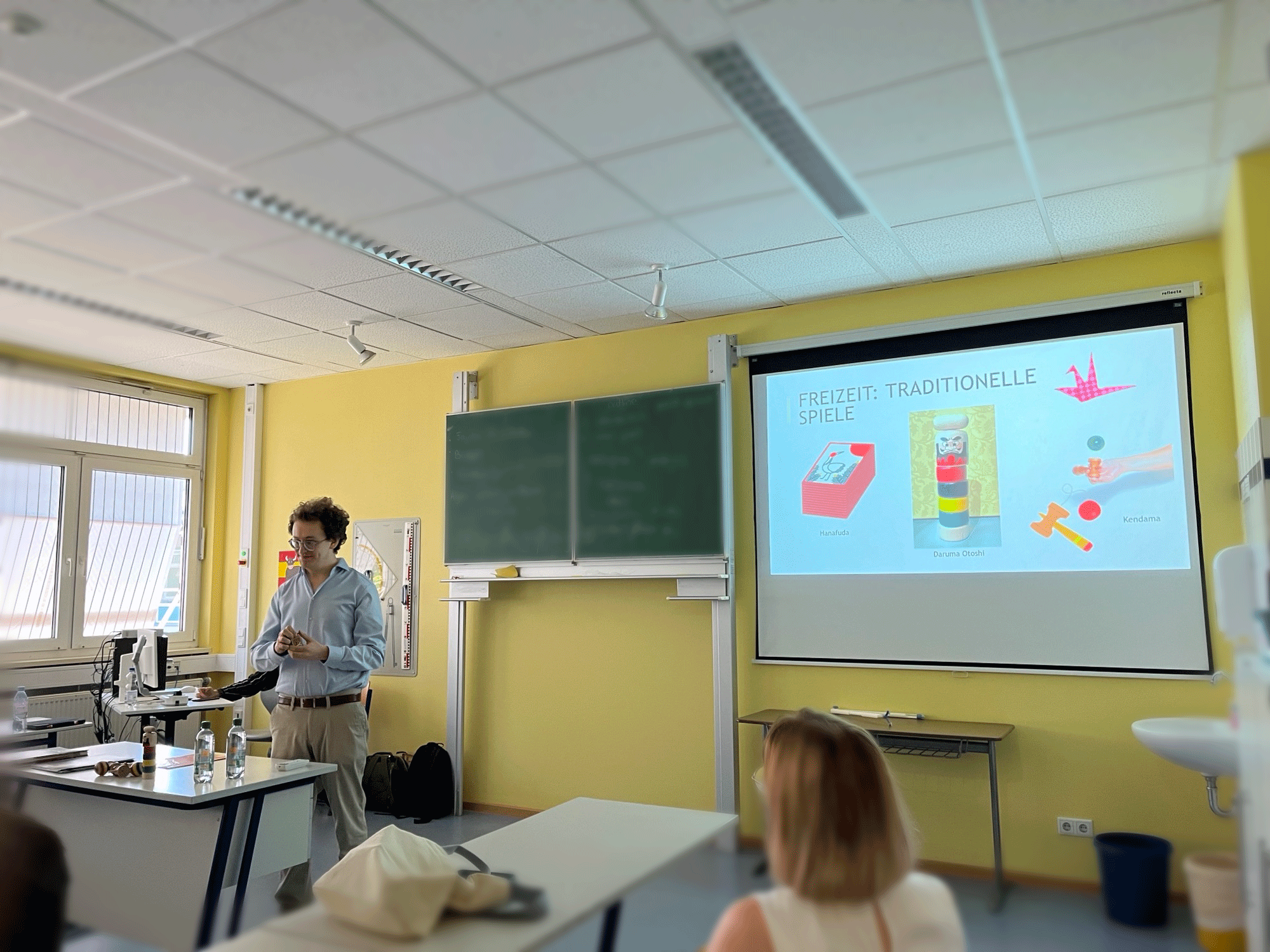

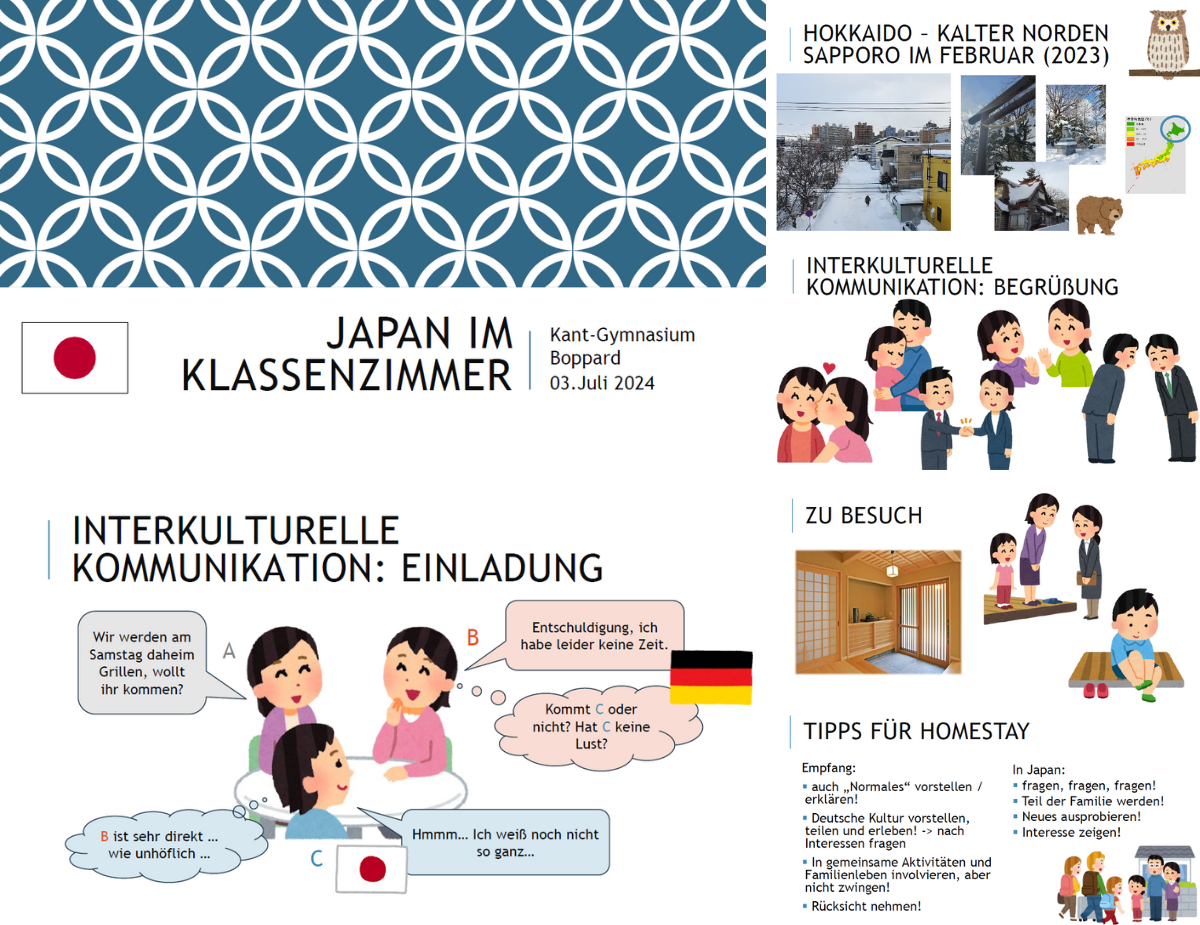

第6回 ボッパルト市・カント高等学校 (Kant Gymnasium Boppard) (令和6年7月3日) 7月3日、プロジェクト・ウィーク中にボッパルト市にあるカント高等学校を訪問しました。この訪問は、近々予定されている、日本のパートナー校である東京都立青梅総合高等学校の生徒との交流と、同校生徒のボッパルト市来訪をきっかけに行われました。 |

|

第5回 ヴィースバーデン市エリ・ホイス学校 (Elly-Heuss-Schule Wiesbaden) (令和6年6月6日) 6月6日、在フランクフルト日本国総領事館広報文化部は、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」の一環として、ヴィースバーデンのエリ・ホイス学校を、学校のプロジェクト・ウィークの際に訪問しました。 |

|

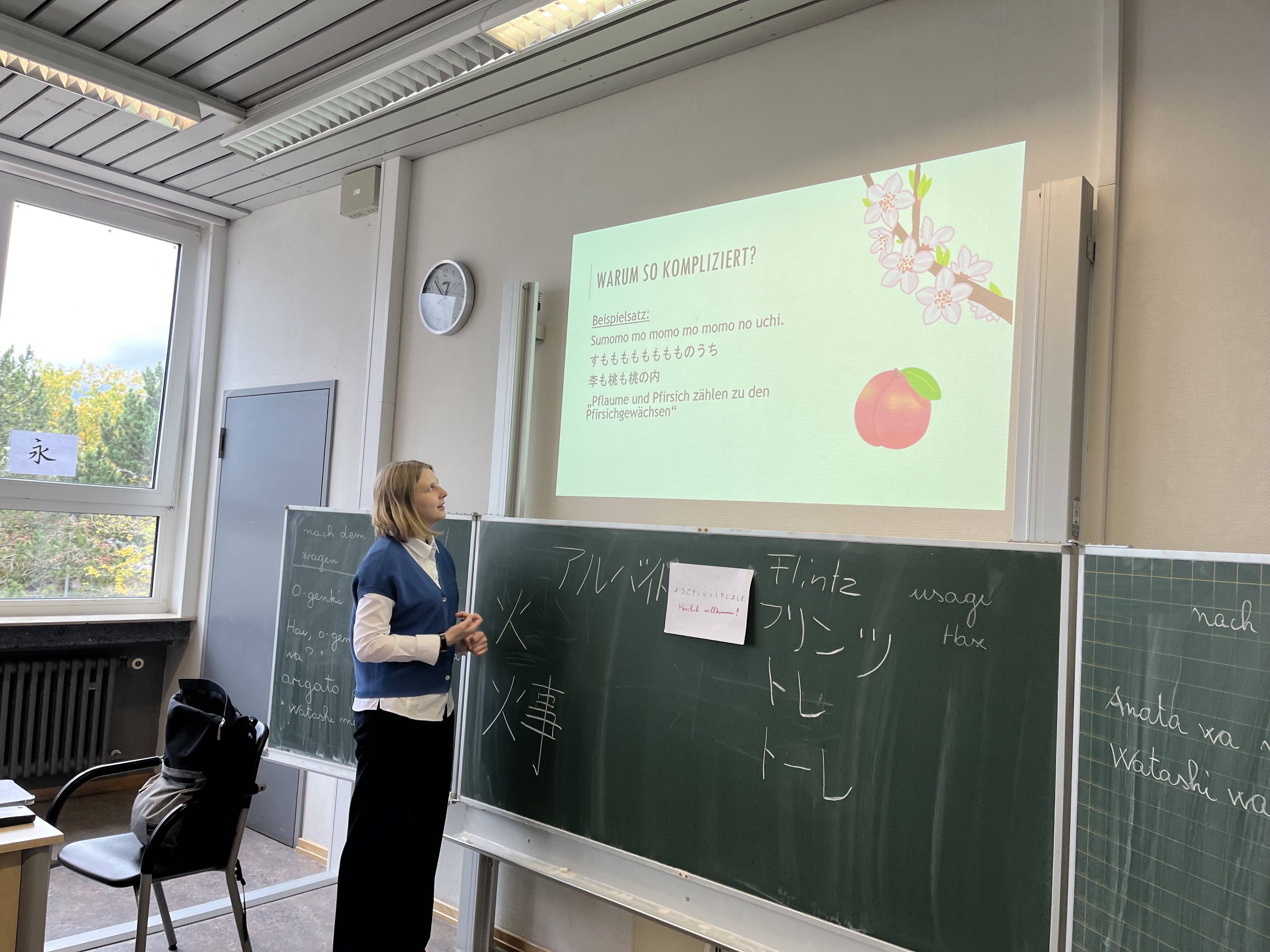

第4回 ラントシュトゥール市・シッキンゲン高等学校 (令和6年3月15日) 3月15日、学校訪問プログラム「教室の中の日本」の一環で、ラントシュトゥールのシッキンゲン高校を訪問しました。高等部の11年生の授業では、日本について、またドイツとの違いや類似点についても学びました。 |

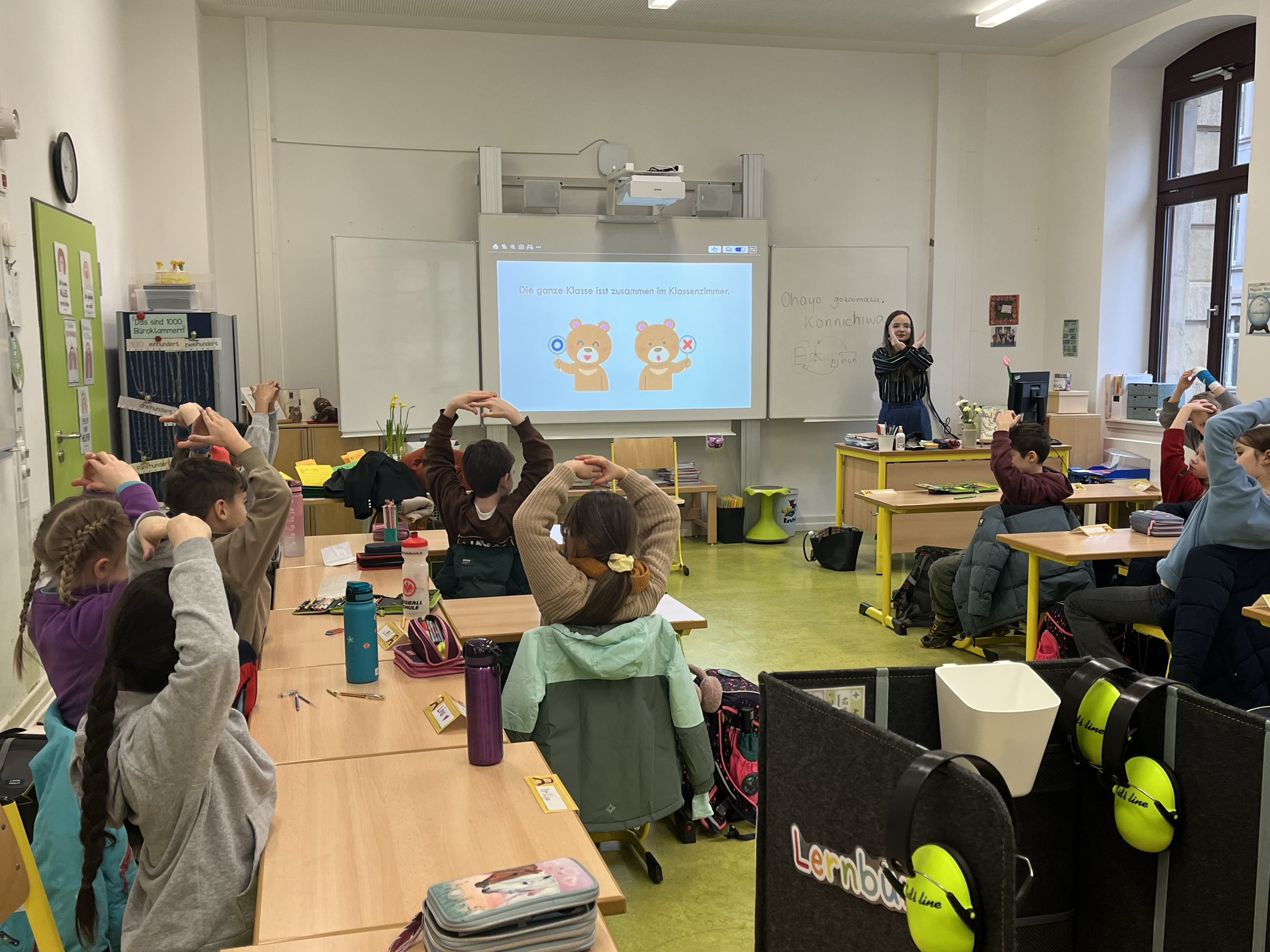

第3回 ヘフトリッヒのアルテブルク学校 (令和6年3月4日) 3月4日、ヘフトリッヒにあるアルテブルク学校の一年生のクラスを訪問しました。日本について多くのことを知りたい生徒が多く、熱心に耳を傾けていました。特別なゲストとして、日本人が運営するマインツのサッカークラブ、バサラ・マインツから4人の日本人選手が参加し、日本の日常文化の紹介後、子どもたちと一緒にトレーニングを行いました。 |

|

第2回 ビュディンゲンのヴォルフガング・エルンスト高等学校 (令和6年3月1日) 3月1日、ビュディンゲンのヴォルフガング・エルンスト高等学校を訪問し、「教室の中の日本」を実施しました。今回は宗教の授業に招かれ、日本の祝祭日について話したほか、日本の日常生活について簡単に紹介しました。 |

第1回 コブレンツ市総合学校(Integrierte Gesamtschule Koblenz) (令和6年2月1日) 学校では短い冬休みが終わり、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」が再開されました。令和6年も色々な学校を訪問し、日本や日本の文化を紹介できることを楽しみにしています。 |

||||||

|

令和5年・2023年の学校訪問

第11回 ビルケンフェルト高等学校(Gymnasium Birkenfeld) (令和5年11月8日) 11月8日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」で、初めてビルケンフェルト高等学校を訪問しました。9年生の生徒たちはアニメや漫画を通して日本に興味を持ち、クラスの中にはスポーツ、特にモーターレースを通して、すでに日本に親しんでいる生徒たちもいました。 |

||

|

第10回 ニーダーブロンバッハ小学校(Grundschule Niederbrombach) (令和5年11月8日) 11月8日には、英才教育プログラムがあり、日本語の授業もあるニーダーブロンバッハ小学校を訪問しました。日本語クラスの生徒たちだけでなく、4年生の生徒たちも当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer 」に参加しました。まず、日本語クラスの生徒たちが日本語で短い自己紹介をして、好きな食べ物、好きな色や趣味について発表しました |

|

第9回 ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高等学校 (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) (令和5年10月12日) 10月12日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」で、ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高等学校を訪れました。学校の9年生は日本について知識を得るために、体育館に集まりました。まず、日本の地理を紹介し、日本の日常生活、学校制度についても話しました。生徒たちにとっては、特に和食の話が興味深かったようで、たくさんの質問がありました。 |

第8回 ホーエンシュタイン市のゲシュヴィスター・グリム小学校(Geschwister-Grimm-Schule)(令和5年6月28日) 6月28日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」で、ホーエンシュタイン市のゲシュヴィスター・グリム小学校の4年生に日本を紹介しました。日本の地理や人口等の一般的な情報、日本の食べ物、伝統的かと現在の日常的な生活について話しました。生徒たちはいろいろな質問をし、たくさん面白い話題が出ました。 |

第7回 キルン市高等学校(Gymnasium Kirn) (令和5年5月17日) 5月17日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」で、キルン市高等学校を訪問しました。同校では、生徒たちに幅広い話題を提供し、日常的な教科の枠を超えた活動を行うことが重要視されています。普段の授業では、日本についてほとんど触れていないため、「Japan im Klassenzimmer」は日本についてより深く知るための絶好の機会となっています。 |

第6回 モンタバウアー市・ラインラント=プファルツ州立音楽高校(Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz Montabaur) (令和5年3月8日) 3月8日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」を行うためモンタバウアー市のラインラント=プファルツ州立音楽高校にお招きいただき、美術の授業に参加しました。今回は「キャラクターデザイン」というテーマで、オッフェンバッハ・アム・マインのデザイン大学で学び、現在はフランクフルト・アム・マインでイラストレーターとして活躍されている髙野恵美子様にご同行いただきました。 |

© AFLO |

第5回 マインツ市の第3職業訓練校(Berufsbildende Schule 3 Mainz) (令和5年2月14日) 2月14日、マインツの職業訓練校の観光専門のクラスを訪問しました。日本は観光資源に恵まれていて、沖縄のトロピカルビーチでのんびりしたり、富士山に登ったり、北海道でスキーをしたりと、さまざまな旅行先があります。東京や大阪のような近代的な都市を訪れるのもいいし、京都や金沢のような伝統的な都市では古き良き日本を発見することもできます。有名な観光地だけでなく、福岡のような革新的な場所も紹介しました。ドイツにはない果物狩りや猫カフェなど、好奇心をくすぐるアクティビティも多いです。生徒たちは、観光先としての日本について理解を深め、将来、旅行先として宣伝できるに違いありません。 |

第4回 アルツェナウ市のシュペッサート高等学校(Spessart-Gymnasium Alzenau) (令和5年2月10日) 2月10日、シュペッサート高等学校の特別授業「West Meets East」に招待されました。日本の日常生活について話した後、日本の学校生活はどのようなものか、日本の学生は放課後の自由時間に何をしているのかについて紹介しましたが、生徒たちにとっては興味深い内容だったようです。生徒からは「日本人はみんなマンガを読むのか」、「日本では普通の本はどのような本ですか」といった質問が寄せられました。そして何より、本を読むために習得しなければならない文字の多さに驚いていました。ドイツでの生活と日本での生活があまりにも違うことが印象的だったようです。最後に、すでに折り紙を体験している生徒たちと一緒に、卯年にちなんで、折り紙のウサギを折りました。 |

第3回 フランクフルト市のゲーテ高等学校(Goethe-Gymnasium Frankfurt) (令和5年2月9日) 2月9日、当館の近隣にある日本語を正規な授業として選択でき、高校卒業試験(アビトゥア)の科目にもなっているゲーテ高等学校を訪れました。80以上ある日本語教室の生徒のうち、興味のある生徒が放課後に集まり、ドイツの祝祭日と違って、宗教とは無関係な日本の16日の祝祭日について学びました。特に、祝祭日の伝統や習慣は、学生たちにとって興味深かったようです。ほぼ毎月ある国民の祝日に加え、お盆のような休みではない日本のお祭りもあり、さまざまな習慣で祝われることがわかりました。最後に、卯年に合わせて折り紙で小さなウサギを折りました。 |

第2回 トリアー市のマックス・プランク高等学校(Max-Planck-Gymnasium Trier) (令和5年2月8日) 2月8日、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」で、トリアー市のマックスプランク高等学校を訪問しました。日独交流の一環である派遣プログラムは、パンデミックによる延期が続いていましたが、今年は13名の生徒たちを日本に派遣し、トリアー市の姉妹都市である長岡市と栃木市の姉妹学校を訪問することになりました。その後、東京で多様な文化プログラムを楽しむ予定です。 |

第1回 フレールスハイム市ゾフィー・ショル学校(Sophie-Scholl-Schule Flörsheim) (令和5年1月23日) 学校では短い冬休みが終わり、当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」が再開されました。令和5年も色々な学校へ行き、日本や日本の文化を紹介できることを楽しみにしています。2023年のはじめとして、1月23日、フレールスハイム市にあるゾフィー・ショル学校を訪れました。今回の訪問のテーマは「日本でのマナー」でした。5年生は、食事や交通の際のルールについて、すでに多くのことを知っていました。「現金は必ず封筒に入れて渡す」など、細かいことまで生徒たちから積極的な発言がありました。 |

令和4年・2022年の学校訪問

第8回 ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高等学校 (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) (令和4年11月7日) 11月7日、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer (教室の中の日本)」の一環で、ザンクト・イングベルト市のライプニッツ高等学校を、生徒たちに日本を紹介するため再訪しました。生徒たちは、日本の日常生活に興味津々でした。地理的な特徴や生活習慣など、生徒たちにとって異国である日本について簡単に紹介した後、日本の祝祭日について話しました。宗教的な祝日が多いドイツとは全く異なり、日本には「こどもの日」「海の日」「勤労感謝の日」などの祝日があります。 |

©AFLO |

第7回 ホーフハイム・アム・タウヌス市モンテッソーリ学校(Montessori-Schule Hofheim) (令和4年11月2日) 11月2日、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer (教室の中の日本)」でホーフハイム・アム・タウヌス市のモンテッソーリ学校を訪問しました。9歳から12歳の生徒たちは、日本にとても興味を持ち、たくさんの質問をしてくれました。日本の地理や日常生活、学校生活について簡単に紹介した後、「日本の音楽」を取り上げました。琴や三味線、尺八、太鼓などの和楽器を様々な映像とともに紹介しました。日本の古典音楽「雅楽」はなかなか馴染みがありませんでしたが、特に迫力がある「太鼓」はクラス全員を大いに沸かせました。 |

第6回 ヴィースバーデン市エリ・ホイス学校(Elly-Heuss-Schule Wiesbaden) (令和4年7月15日) 7月15日、WiesbadenのElly-Heuss-Schuleのアニメ部に招待されました。アニメ部の生徒さんが当館ホームページで学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer (教室の中の日本)」について知ったことがきっかけで同校で学校訪問を行うことになりました。皆さんすでにアニメやマンガで日本の文化をよく知っており、たとえば東京や日本の建築についての質問にすぐ答えることができました。当方からは、日本の日常生活、特に学校生活について紹介しました。 |

第5回 ヒュンシュテッテン・パノラマ小学校(Grundschule Panoramaschule Hünstetten) (令和4年6月30日) 6月30日、ヘッセン州南部にあるヒュンシュテッテン・パノラマ小学校の「オールラウンダー向けクラブAからZ(AG A-Z für vielseitig Interessierte)」に招待されました。これまで日本との接点がなかったクラスなので、新しいことをたくさん学ぶことができました。生徒たちにとってアジアはまだ全く未知の地域であったため、まず中国・東南アジア・日本の違いについて説明しました。次に、日本がどこにあるか、日本人はどのように生活しているのかを説明した後、日本の学校制度を簡単に紹介しました。矢野副領事からは、日本の6年制の小学校時代の経験について話しました。 |

|

第4回 ニーダーブロンバッハ小学校(Grundschule Niederbrombach) (令和4年6月22日) 6月22日、当館は英才教育に関わり、日本語の授業もあるニーダーブロンバッハ小学校を訪問しました。「日本語と日本文化」クラスの生徒たちだけでなく、日本に関心のある生徒たちも当館の学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer (教室の中の日本)」に参加しました。まず、「日本語と日本文化」クラスの生徒たちが日本語で短い自己紹介をした後、日本についての紹介が始まりました。 |

第3 回 トリアー市 マックスプランク高校 (Max-Planck-Gymnasium Trier) (令和4年5月20日) 5月20日当館は、ラインラント=プファルツ州トリアー市の、本年200周年を迎えたマックスプランク高校にて学校訪問プログラムを実施しました。マックスプランク高校は、栃木県國學院高校とホームステイによる交流プログラムがあり、2週間で栃木県やトリアー市の姉妹都市である新潟県長岡市を訪問します。高校生同士の日独交流を深めるために、日本の生徒たちもトリアー市を訪れます。 |

第2回 ガイゼンハイム市ハンゼンベルク城寄宿学校(Internatsschule Schloss Hansenberg) (令和4年3月14日) 3月14日に過去にも度々学校訪問プログラムに参加していただいたハンゼンベルク城寄宿学校を訪れ、今回も日本について学びたい生徒たちが集まりました。外国でのインターンシップを望んでいる生徒たちは特に日本のビジネス、インターンシップについて興味がありました。 |

第1回 ラントシュトゥール市ジキンゲン高等学校 (Sickingen-Gymnasium) (令和4年1月13日) 2022年も学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」(「教室の中の日本」)が引き続き行われています!1月13日にラントシュトゥール市ジキンゲン高等学校への訪問は、現在実際に足を運ぶことが難しいため、オンラインでの開催となりました。今回、「火山と地震」をテーマにし、事前に生徒たちから多くの興味深い質問を送っていただきました。 |