学校訪問プログラム 「Japan im Klassenzimmer」 過去の学校訪問

令和3年・2021年の学校訪問

|

第8 回 ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高等学校 (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) (令和3年11月25日) 11月25日、今年初のザールラント州への学校訪問は今までも度々学校訪問プログラムに参加していただいたザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高校で行われました。今回のテーマは「日本の武道」であったため、学校訪問に同行したザンクト・イングベルト市の武神館道場忍法・ザールのマーク・ヤーハン氏と同道場のチームにご協力いただきました。 |

|

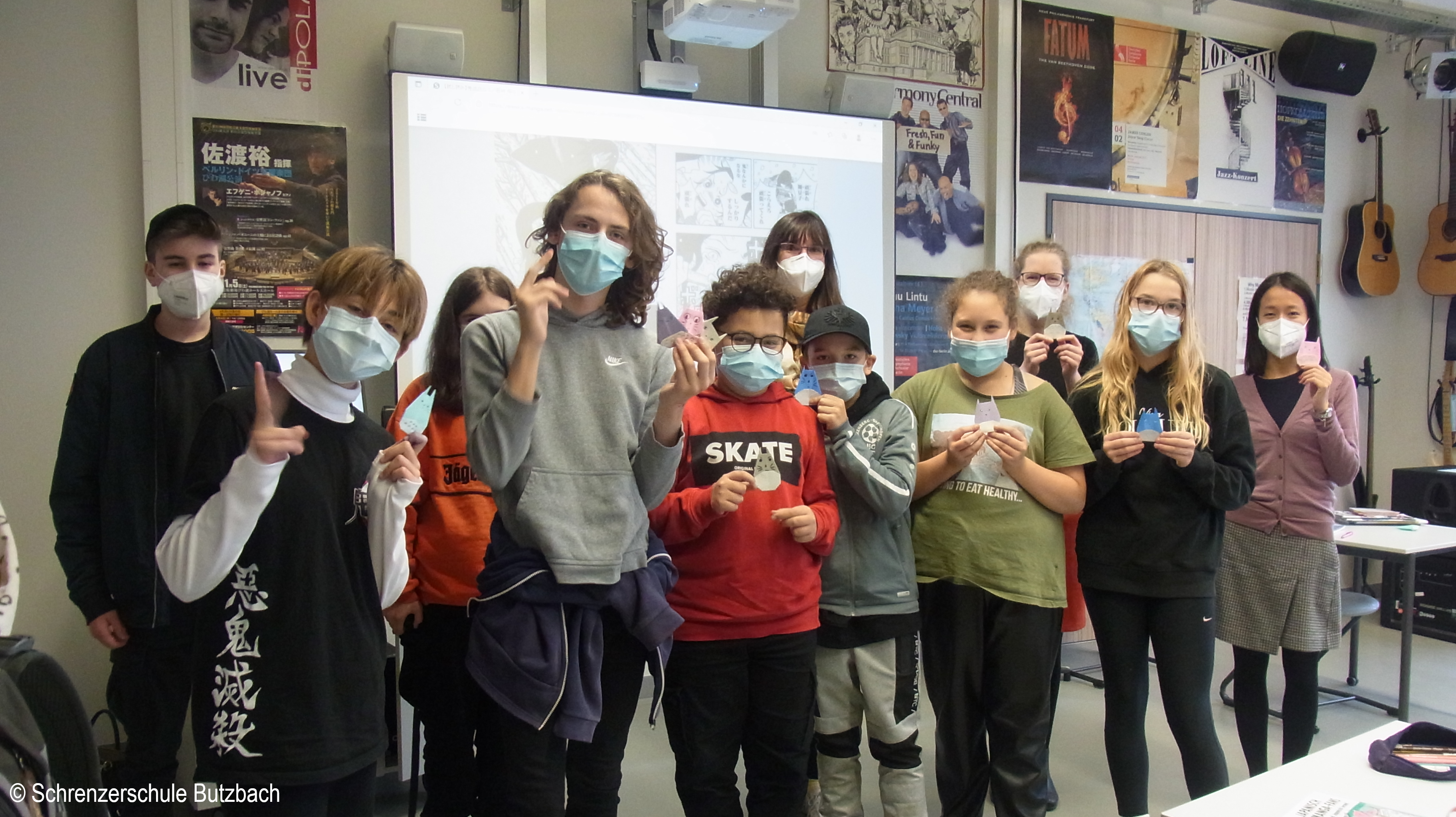

第7回 ブッツバッハ市シュレンツァー総合学校 (Schrenzerschule Butzbach) (令和3年11月5日) 11月5日 、ブッツバッハ市のシュレンツァー総合学校 (Schrenzerschule Butzbach)の日本クラブを訪れました。クラブの部員は日本の青少年文化に興味を持っており、今回のリクエストは「漫画とアニメ」でした。 |

第6回 ホーヘンシュタイン市のゲシュヴィスタ・グリム小学校 (Geschwister-Grimm-Schule)(令和3年10月6日) 10月6日、以前にも訪問したホーヘンシュタイン市のゲシュヴィスター・グリム小学校(Geschwister-Grimm-Schule)を再び訪れました。今年は日本で東京オリンピック・パラリンピックが開催されたこともあり、「日本のスポーツ」について話しました。 |

|

第5回 ゲルンハウゼン市のグリメルスハウゼン高等学校 (Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen) (令和3年9月16日) 夏休みが終わり、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」(「教室の中の日本」)が引き続き行われています。9月16日には、以前にも訪問したゲルンハウゼン市のグリンメルスハウゼン高校 (Grimmelshausen-Gymnasium) を再び訪れ、日本について紹介しました。 |

第4回 ホーヘンシュタイン市のゲシュヴィスタ・グリム小学校 (Geschwister-Grimm-Schule) (令和3年7月14日) 7月14日、夏休み直前の時期に、ホーヘンシュタイン市のゲシュヴィスタ・グリム小学校(Geschwister-Grimm-Schule)を訪問しました。今回のクラスはプロジェクトとして「日本」を選択し、すでに日本について学んでいました。クラスの先生は日本の伝統的なスポーツである相撲や空手について紹介してくださり、火山についてもとても興味深い話をしてくれました。 |

第3回 ゲルンハウゼン市のグリメルスハウゼン高等学校 (Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen) (令和3年6月8日) 新型コロナウイルスの影響により、長らく通常通りの学校訪問ができませんでしたが、ついに6月8日、ゲルンハウゼン市のグリメルスハウゼン高校(Grimmelshausen Gymnasium)より温かい歓迎を受け、本年度初めてとなる、現地での学校訪問が実現しました。 |

|

第2回 ヴィースバーデン市のディルタイ学校 (Diltheyschule) (令和3年5月18日) 学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」(「教室の中の日本」)が続いています!5月18日にヴィースバーデン市のディルタイ学校の英語授業にて、日本の学校生活や青少年文化について紹介しました。なお、現在も実際に訪問することができないため、オンラインで行いました。 |

|

第1回 ラントシュトゥール市ジキンゲン高等学校 (Sickingen-Gymnasium) (令和3年3月25日) コロナパンデミックの中でも、学校訪問プログラム「Japan im Klassenzimmer」(「教室の中の日本」)が続いています。令和3年最初の学校訪問はラントシュトゥール市のシキンゲン高等学校にてオンラインで行われました。 |

令和2年・2020年の学校訪問

第21回 フランクフルト市エリサベーテン高等学校 (Elisabethenschule) (令和2年2月10日) 2019年度の最後の学校訪問として、総領事館はフランクフルト市のエリサベーテン高校を訪れました。今回は、独日協会フランクフルトから古森ヌーバー理事が着物姿で同行下さり、今回のテーマであった日本の昔の遊びの紹介に協力してくださいました。日本の一般情報について紹介した後、生徒は少人数のグループに分かれ、福笑い、だるま落とし、折り紙等、様々な日本の伝統的な遊びに挑戦し、とても賑やかな学校訪問になりました。 |

第20回 ハーナウ市 ブリューダー・グリム小学校 (Brüder-Grimm-Schule) (令和2年1月30日) 2020年1月30日、総領事館はハーナウ市のブリューダー・グリム小学校を訪れました。今回は、3年生のクラスで書道ワークショップを行いました。子供達は書道での正しい座り方や筆の持ち方を覚え、ひらがなとカタカナで自分の名前を書きました。ワークショップの前には、多くの写真を見せながら、日本紹介をしました。その中でハーナウの姉妹都市である鳥取市と同校のパートナー校である鳥取市立醇風小学校についても述べ、子供達は興味深そうに話を聞いていました。今回の学校訪問にも鳥取ハーナウ友好親善協会のシュットラ―理事及び、両市の交流の立役者であるローゼマン・ヘッセン州人形博物館元館長が同席してくださいました。 |

第19回 フランクフルト市ハインリッヒ・クライヤー高等専門学校 (令和2年1月28日) 2020年1月28日、総領事館はフランクフルト市のハインリッヒ・クライヤー高等専門学校を訪問しました。大きなホールに集まった約60人の生徒に日本の大都市や自然、また風物詩や和食、教育制度などについて紹介しました。また、学校からの希望に応じて、今回は日本独特なビジネスマナーについても紹介しました。生徒は説明を興味深く聞き、次々と質問をしてくれました。 |

第17回及び第18回 ハーナウ市ヴィルヘルム・ガイベル小学校 (令和2年1月23日及び24日) 1月23日及び24日、総領事館はハーナウ市のヴィルヘルム・ガイベル小学校を訪れました。23日は、3年生及び4年生のクラスで日本紹介を行いました。日本人の小学生は、どのように暮らし、何を食べ、学校でどのような毎日を過ごしているかについて説明し、日本の自然や季節とお祭りについても紹介しました。最後に日本の小学生の間で人気な遊び「ゆびすま」を生徒達に教えました。生徒達は、当館のプレゼンテーション後にも、「ゆびすま」をパートナー校である鳥取市立中ノ郷小学校の名前に合わせた「な・か・の・ごう」の呼び名に変えて、楽しそうに遊び続けていました。 |

第16回 シュパイヤー市エディット・シュタイン高校 (令和2年1月17日) 2020年1月17日、総領事館はシュパイヤー市のエディット・シュタイン高校 を訪問しました。学校から希望されたテーマは「日本語」であり、今回は、日本の地理や学校の様子、和食などの一般情報について紹介した後、生徒達と日本語ワークショップを行いました。日本語の文の構成を簡単に説明し、生徒達は積極的に会話の練習や漢字と語彙のクイズに参加しました。今回、当地で日独会議通訳と翻訳業でご活躍されている築野雅子氏に同行していただき、日本語の魅力や通訳の仕事についてお話していただきました。同校は女子校であり、生徒達は日本人女性通訳としてドイツで活躍している築野氏のお話に深い興味を示していました。 |

第15回 ヘッセン州ガイゼンハイム市ハンゼンベルク城寄宿学校 (令和2年1月16日) 2020年1月16日、総領事館はガイゼンハイム市のハンゼンベルク城寄宿学校を訪れ、日本紹介を行いました。同校は長年に渡り毎年当館の学校訪問プログラムに参加してくださっています。今回の学校訪問には、ホフマン・ドイツ語圏日本学術振興会同窓会(JSPS Alumni)ライン・マイン・ネッカー支部長が同行し、生徒達に日本の温泉文化を紹介しました。生物学者として日本で働いた事のあるホフマン氏は、日本滞在中のエピソードを語りつつ、温泉の科学や歴史及び温泉におけるマナーについて説明してくださりました。その他、総領事館より日本の地理、日本の高校生の日常や日本語の文字等について紹介をしました。 |

第14回 バート・ヴィルベル市ゲオルク・ビューフナー高校 (Georg-Büchner-Gymnasium) (令和2年1月15日) 2020年1日15 日、総領事館はバート・ヴィルベル市 ゲオルク・ビューフナー高校 を訪れました。今回は、今年で20周年を迎える当地の日本映画祭「ニッポン・コネクション」のスタッフ、フロリアン・ヘーア氏に同行していただきました。当館による日本の一般事情の紹介の後、ヘーア氏より日本映画の歴史や特徴、また日本映画と西洋映画の主な違いについて説明していただきました。 |

令和元年・2019年の学校訪問

第13 エッシェンブルク町のホルダーベルク総合学校 (Holderbergschule)(令和元年12月4日) 12月4日 、総領事館はヘッセン州エッシェンブルク町のホルダーベルク総合学校(Holderbergschule)を訪れました。ホルダーベルク総合学校には、栃木県下野市の姉妹都市であるディーツヘルツタール市 (Dietzhölztal)の生徒も多く通っており、同校は2年に一度行われる下野市との学校交流プログラムに毎回参加しています。今回は、学校の多目的ホールに約100人の中学生が集まり、生徒と共に日本とドイツを比較しながら、日本の一般事情や中学生の日常について紹介し、希望のテーマであった「日本の自然災害」についても説明しました。 |

第12 ヴェッツラー市ヴェルナー・フォン・ジーメンス総合学校 (Werner-von-Siemens-Schule) (令和元年11月28日) 11月28日 、総領事館はヴェッツラー市のフォン・ジーメンス総合学校 (Werner-von-Siemens-Schule)を訪問しました。同校は、工業専門課程も提供しており、学校から「日本における工業専門学校」というテーマの希望がありました。そのため今回は、主に日本の学校制度と、その中でも特に専門学校について説明し、日本の学校生活についても紹介しました。生徒からは、次々と質問がなされました。今回は、フランクフルト独日協会のメンバーにも同行していただき、日本に住んでいた時の経験等についてお話していただきました。 |

第11 回 ブッツバッハ市シュレンツァー総合学校 (Schrenzerschule Butzbach) (令和元年11月25日) 11月25日 、総領事館はヘッセン州ブッツバッハ市のシュレンツァー総合学校 (Schrenzerschule Butzbach)を訪れ、様々な学年のクラスから集まった生徒に日本を紹介しました。今回の希望のテーマはコスプレであり、日本のコスプレイベントや現在日本で流行しているポップカルチャーのほか、当地で体験できるコスプレについても紹介しました。また、日本の一般事情についても説明しました。 |

第10 回 ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高校 (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) (令和元年11月14日) 11月14日 、総領事館はザールラント州ザンクト・イングベルト市のライプニッツ高校 (Leibniz-Gymnasium)を訪問しました。プレゼンテーションでは、日本の大都市、和食文化や日本の学校制度の他、日本の自然や日本人の季節感について紹介しました。後半では、当館館員による劇を通じて日本のマナーについてのクイズを行いました。人を訪問する際や食卓でのマナーに関する演劇をし,11年生(日本での高校2年生)の約70人の生徒は、間違いを次々と当てました。 |

第9 回 フランクフルト市ゲーテ高校 (Goethe Gymnasium) (令和元年11月7日) 11月7日 、総領事館はフランクフルト市ゲーテ高校 (Goethe Gymnasium) を訪れました。同校は、日本語をアビトゥア試験の科目として選択することが出来るヘッセン州唯一の高校です。今回の当館によるプレゼンテーションには、日本語を学んでいる生徒だけでなく、日本をまだ知らないという生徒も参加してくれました。プレゼンテーションでは、日本についての一般事情や日本の高校生の日常について紹介し、学校が希望していた「武士と忍者」というテーマについてもお話しました。また、皆で忍者の武器であった「手裏剣」を折り紙で作りました。 |

第8 回 トリアー市 マックスプランク高校 (Max-Planck-Gymnasium Trier) (令和元年10月30日) 10月30日、総領事館は、ラインラント・プファルツ州トリアー市のマックスプランク高校をトリアー独日協会関係者とともに訪問し、日本について紹介しました。今回学校から希望のあったテーマは日本の武道であったため、トリアー独日協会の協力のもと、トリアー合気道クラブにも学校訪問に同行していただき、合気道についてお話ししていただきました。その後、生徒たちもペアを組んで合気道に挑戦しました。当館のプレゼンテーションの中では、日本の四季と気候や、日本の学校制度等について紹介しました。 |

第7 回 シュパイヤー市アム・カイザードーム高校 (Gymnasium am Kaiserdom) (令和元年6月18日) 6月18日、総領事館はシュパイヤー市のアム・カイザードーム高校(Gymnasium am Kaiserdom)を訪れました。当館の講演に参加した生徒は、選択科目で政治を学ぶクラスの生徒たちであったため、日本の政治制度に重点をおいて発表を行いました。生徒たちからは、ドイツの政治制度との違いや、日本の天皇制度などに関する様々な質問がなされました。講演の最後に日本の高校生の日常にも触れ、日本の学校や部活の様子が分かる写真を紹介しました。 |

第6 回 ウージンゲン市クリスチアン・ヴィルト高校 (Christian-Wirth-Gymnasium ) (令和元年6月11日) 6月11日、総領事館はヘッセン州ウージンゲン市のクリスティアン・ヴィルト高校(Christian-Wirth-Gymnasium Usingen)を訪れました。今回のテーマの一つは日本の気候保護対策で、当館館員は日本のリサイクルや国際協力等について説明しました。また、「ライン=マイン地域の中の日本」というテーマで、当地で開催される日本関連のイベント等について紹介しました。後半では漢字クイズを行い、生徒たちは頑張って漢字の意味を当てました。 |

第5 回 州立ハーナウ高等学校 (Hohe Landesschule Hanau ) (令和元年5月16日) 5月16日、総領事館はヘッセン州立ハーナウ高等学校(Hohe Landesschule Hanau )を訪問しました。学校が希望したテーマは、日本のマナーであり、今回は、日本についての一般情報を紹介した後、独日協会理事の古森ヌーバー氏にご協力して頂き、日本のマナーのワークショップを実施しました。ワークショップでは、古森ヌーバー氏と当館館員が家庭(訪問先の玄関・お食事)、電車内、待ち合わせ、名刺交換等の場面でしてしまいがちなマナー違反の例を寸劇の形で紹介し、生徒たちはどれがマナー違反であったか当てるクイズに挑戦しました。最後のQ&Aの時間では、生徒達は次々と手を上げ、日本について沢山の質問をしてくれました。 |

第4 回 フランクフルト市リービヒ高校 (Liebigschule Frankfurt) (令和元年5月2日) 令和が始まり2日目となる5月2日,総領事館はフランクフルト市内リービヒ高校を訪れました。 |

第3 回 モンタバウアー市・ラインラント=プファルツ州立音楽高校(Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz )(平成31年4月10日) 4月10日、総領事館はモンタバウアー市のラインラント=プファルツ州立音楽高校を訪れました。 |

第2 回 ニーダーブロンバッハ小学校(Grundschule Niederbrombach)(平成31年4月3日) 4月3日、総領事館はラインラント=プファルツ州ニーダーブロンバッハ市の小学校を訪れました。 |

第1回 ザールブリュッケン市ローテンビュール高校(Gymnasium am Rotenbühl)(平成31年3月18日) 3月18日、総領事館はザールラント州ザールブリュッケン市内ローテンビュール高校を訪問しました。 |

平成30年・2018年の学校訪問

第34回 ザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高校 (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) (平成30年1月18日) 2019年1月18日 (金)、総領事館はユネスコスクールであるザンクト・イングベルト市・ライプニッツ高校を訪問しました。 |

第33回 フランクフルト市マインボーゲン総合学校 (Schule am Mainbogen) 12月13日 (木)、総領事館はフランクフルト市マインボーゲン総合学校の5年生を訪問しました。日本の大都市や雪の多い北海道、沖縄の美しい海岸などの写真を見せながら日本の風景を紹介した後、日本に於ける5年生は、学校でどのようなことを学んでいるかについて説明しました。後半では、書道ワークショップを行い、生徒達はひらがなで自分の名前を書きました。そして最後に、全員で「夢」の漢字を書きました。 |

第32回 ルートヴィヒスハーフェン市エルンスト・ブロッホ総合学校 (IGS Ernst-Bloch) 12月11日 (火)、総領事館はルートヴィヒスハーフェン市エルンスト・ブロッホ総合学校 (IGS Ernst-Bloch) を訪れました。今回は、日本の着物文化から和食文化に至るまで、様々なテーマについて紹介しました。プレゼンテーションには、同校の日本語研究部 (Japan-AG)にも参加いただき、後半の折り紙ワークショップでは、他の生徒達を助けてくれました。今回は、作文コンクールに興味を示した生徒も多くいました。皆さんの素敵な作品を楽しみにしております。 |

第31回 高校生 (9年生~13年生) のためのザールランド州立中央日本語教室 (Schulübergreifender landeszentraler Schülersprachkurs in Japanisch für die Klassen 9-13) 11月28日、12月1日 (土)、総領事館は高校生のためのザールランド州立中央日本語教室 (Schulübergreifender landeszentraler Schülersprachkurs in Japanisch für die Klassen 9-13) を訪問しました。同日本語教室の約60人の参加者は、毎週土曜日にザールラント州各地からザールラント大学に集まり、日本語の勉強をしています。また、同日本語教室の生徒は、大阪府立岸和田高校とザールブリュッケン市アム・ローテンビュール高校の間で行われている交換プログラムにも参加することが出来ます。 |

第30回 ザールルイ市アム・シュタットガルテン高校 (Saarlouiser Gymnasium am Stadtarten) 11月30日 (金)、総領事館はザールルイ市のアム・シュタットガルテン高校 (Gymnasium am Stadtgarten) を訪れました。 |

第29回 ギーセン東総合学校(Gesamtschule Gießen-Ost) 11月28日、総領事館は昨年に引き続きギーセン東総合学校を訪問しました。今回はフランクフルト独日協会からゲンプト氏にもお越しいただきました。 |

第28回 ゲオルク・ビューフナー高校 11月8日 (木)、総領事館はバート・ヴィルベル市 (Bad-Vilbel) のゲオルク・ビューフナー高校 (Georg-Büchner-Gymnaisum)を訪れました。 |

第27回 ホルダーベルク総合学校 11月6日、総領事館はエッシェンブルク町 (Eschenburg) のホルダーベルク総合学校 (Holderbachschule) を訪問しました。 |

第26回 レッシング高校 11月2日 (金)、総領事館はフランクフルト市のレッシング高校 (Lessing-Gymnasium) を訪れました。 |

第25回 フリードリッヒ・シュトルツェ学校 10月31日(水)、総領事館はケーニヒスシュタイン市(Königsstein)のフリードリッヒ・シュトルツェ学校(Friedrich-Stolze-Schule Königsstein)を訪れました。 |

第24回 ヴェッツラー市ヴェルナー・フォン・ジーメンス総合学校 10月24日(水)、総領事館はヴェッツラー市(Wetzlar)にあるヴェルナー・フォン・ジーメンス総合学校(Werner-von-Siemens-Schule)を訪れました。 |

|

第23回 トリアー市 マックスプランク高校 10月19日、総領事館はトリアー市 マックスプランク高校を訪れました。今回は、2017年の作文コンクールで優勝した同校の生徒も参加してくださり、日本旅行について生き生きとしたプレゼンテーションを行ってくださいました。後半は、書道ワークショップを行いました。生徒達は、ドイツでも良く知られている「空手」を漢字で、自分の名前を平仮名や片仮名で書く事に挑戦しました。 |

第22回:ヒュッテンベルク市シュウィングバッハ総合学校 (Schwingbachschule Hüttenberg) 10月16日、総領事館は、独日協会副会長のツァイデニッツ氏と共にヘッセン州ヒュッテンベルク市シュウィングバッハ総合学校 (Schwingbachschule Hüttenberg)を訪問しました。「日本との出会い」というテーマで、教室に集まった約70人の生徒に、日本の自然と大都市、日本人が愛する四季、温泉や食文化、日本の歴史等について紹介しました。最後には、生徒達自身も日本風にお辞儀をしたりと、楽しい学校訪問となりました。シュウィングバッハ総合学校には日本語教室(Japan-AG)も開講されており、中には日本に詳しい生徒もいました。 |

第20回及び第21回:ジンツィッヒ市ライン高校(Rhein-Gymnasium Sinzig) 9月25日、ラインラント・プファルツ州ジンツィッヒ市にあるライン高校を訪問しました。午前と午後の授業の時間を借りて、2クラスに対して紹介をしました。今回は、学校から「日本の社会を理解したい」と言うリクエストがあったため、日本の学校制度から始め、大都市での日常やワーキングライフ、お正月などの伝統行事から歴史まで、写真や動画を通して様々なテーマについて紹介しました。また、説明するだけでなく、生徒達にも意見を聞いたり、生徒たちから多くの質問を受けたりと、2回とも充実した90分となりました。 |

第19回:フルダ市ハインリッヒ・フォン・ビブラ学校(Heinrich-von-Bibra-Schule Fulda) 9月12日、総領事館はヘッセン州フルダ市にあるハインリッヒ・フォン・ビブラ学校を訪問しました。今回はフランクフルト独日協会から梨羽デニスさんにもご同行いただき、日本の歴史や武士道についてご紹介いただきました。 |

第18回:ラウネン市マギスターラウクハートヘルシュタイン・ラウネン総合学校(Magister Laukhard IGS Herrstein-Rhaunen) 9月4日、総領事館はラインラント・プファルツ州フンドスリュック地方にあるマギスター・ラウクハート・ヘルシュタイン・ラウネン総合学校を訪問しました。 |

|

第17回:ヘッセン州ガイゼンハイム市の寄宿校ハンゼンベルク城学校(Internatsschule Schloss Hansenberg) 8月24日、総領事館はラインガウ地域に位置するヘッセン州ガイゼンハイム市の寄宿校ハンゼンベルク城学校(Internatsschule Schloss Hansenberg)を訪問しました。 |

第16回:グロースウムシュタット市マックスプランク高校 (Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt) 夏休み直前の6月20日、総領事館はグロース・ウムシュタットのマックス・プランク・ギムナジウム(Max-Planck-Gymnasium)を訪問しました。カスパー独日協会フランクフルト顧問に同行していただき、高学年の地理の授業にて、日本の経済的課題と社会的課題についてお話しました。生徒たちはプレゼンに興味津々で、日本の将来や、高齢化社会の問題点についての難しい質問が飛び出しました。 |

|

第15回:ボッパルト市カント高校 (Staatliches Kant-Gymnasium) 6月18日、総領事館はボッパルト市のカント・ギムナジウム(Kant-Gymnasium)を訪問しました。 |

第14回:フランクフルト市エリサベーテン高校 (Elisabethenschule) 6月8日、フランクフルト市エリサベーテン高校 (Elisabethenschule)を訪問しました。 |

第13回:ケルスターバッハ総合学校 (IGS Kelsterbach) 今回、日本総領事館はヘッセン州グロース=ゲーラウ郡にあるケルスターバッハ市の総合学校(IGS Kelsterbach)を訪問し、 |

第12回:オッフェンバッハのシラー学校 (Schillerschule) 今回、総領事館はオッフェンバッハのシラー学校 (Schillerschule) を訪問しました。日本の文化や日本の長い歴史について説明したほか、和食サンプルを通して、日本食文化も紹介しました。最後に生徒達は折り紙で色とりどりの兜を作りました。 |

第11回:フルダのフェルディナンド・ブラウン職業学校 (Ferdinand-Braun-Schule)(平成30年5月17日) 5月17日、総領事館はフルダのフェルディナンド・ブラウン (Ferdinand-Braun) 職業学校にお邪魔し、データ処理技術を専門とする生徒たちに日本を紹介しました。今回は生徒たちの希望により日本の昔話とデジタル化についてお話しました。Q&Aの時間では、「日本の情報保護の現状は?」「伝統と先端技術の共存は可能か?」など、職業学校らしい専門的な質問もありました。 |

第10回:シュパイヤー市のエディット・シュタイン高校 (Edith-Stein-Gymnasium)(平成30年5月7日) 在フランクフルト日本総領事館は5月7日、ドイツでは珍しい女子校であるシュパイヤー市のエディット・シュタイン高校 (Edith-Stein-Gymnasium)を訪問しました。女子校を訪問する今回は、スペシャルゲストとしてフランクフルト在住日本舞踊家の永井佐知子さんに同行いただき、着物の歴史について紹介するとともに、着物の着付け体験教室を行いました。また、永井さんには日本舞踊を披露頂きました。 |

第8回及び第9回: オッフェンバッハのライプニッツ学校(Leibnitzschule)(平成30年4月30日) 4月30日、オッフェンバッハのライプニッツ学校(Leibnitzschule)を訪問し、6学年と12学年の生徒達に日本を紹介しました。 |

第7回: ラインラント・プファルツ州インゲルハイム(Ingelheim)クルト・シューマッハ総合学校(IGS Kurt-Schumacher)(平成30年4月26日) 今回は、70人を越える5年生~12年生の生徒が学校の図書室に集まってくれ、日本の生徒の日常生活の様子や、日独共通の課題である少子高齢化など幅広いテーマを扱いました。

また、日本の漢字を紹介したところ、生徒達は熱心に漢字の意味を当ててくれました。今回の学校訪問により、クルト・シューマッハ総合学校の生徒さんの中で1人だけでも日本への関心を持ってもらえれば嬉しいです。 |

第6回: フランクフルトのリービヒ高校(Liebig Schule)(平成30年4月19日) 4月19日、在フランクフルト日本総領事館はリービヒ高校(Liebig Schule)を訪問しました。日本の大都市や自然の景色、または学生の日常を写真で紹介しながら、生徒に様々な日本の文化・習慣を説明しました。生徒達からは日本の着物、侍の刀、クリスマスの祝い方等について多くの質問がありました。また、リービッヒ高校の図書室には、1ヶ月間限定で日本コーナーが設けられることになりました。 |

第5回: フランクフルトのゲーテギムナジウム(Goethe Gymnasium)(平成30年4月1日) 今回、在フランクフルト日本総領事館は4月12日にフランクフルトのゲーテギムナジウム(Goethe Gymnasium)を訪問しました。ゲーテギムナジウムは日本語をアビトゥア試験の科目に選択しているヘッセン州唯一のギムナジウムで、町田市玉川学園との相互交流を長年続けている当地でも特に日本とつながりの深い学校です。今後も積極的に日本との交流が行われるよう、当館もお手伝いしていければと思います。 |

平成29年・2017年の学校訪問

昨年も当館の広報文化行事「教室の中の日本」を通じて沢山の出会いと経験が得られましたので、今年もその豊かな一年を振り返りたいと思います。

2017年、当館は管轄州内の26校の学校を訪問。昨年も、学校側から日本の政治や経済から始まり漫画の歴史に至るまで、様々なテーマの希望が挙げられ、当館が提供した折り紙ワークショップ・書道体験・邦楽の演奏などの企画を含め、一つ一つの学校訪問が非常にユニークな経験となりました。

当館学校訪問プログラムにご参加頂きました学校の先生方、生徒達へ心よりお礼申し上げます。

2017年に参加した学校は以下のとおりです:(順不同)

IGS Alexej von Jawlensky Wiesbaden, TWG Dillingen, IGS Rheinzabern, Henri Benrath-Schule Friedberg, Edith-Stein Gymnasium Speyer, Peter-Wust-Gymnasium Wittlich, Liebigschule Frankfurt am Main, Martin-Butzer-Gymnasium Bad Homburg, IGS Niederholm, Max-Planck Gymnasium Groß-Umstadt, Edith-Stein Schule Offenbach, Gutenbergschule Wiesbaden, IGS Betzdorf-Kirchen, Internatschule Schloss Hansenberg, Lichtenbergschule Darmstadt, Hohe Landschule Hanau, Heinrich-Heine Schule Kaiserslautern, IGS Kastellaun, Georg-Büchner Gymnasium Bad Vilbel, Willibrod-Gymnasium Bitburg, Grundschule Niederbrombach, IGS Koblenz, IGS Ernst Bloch Ludwigshafen, Gesamtschule Gießen-Ost, MPG Trier.

在フランクフルト日本国総領事館としましては、当館管轄地であるヘッセン州・ラインラント・プファルツ州・ザールラント州に住んでいる一人でも多くの子ども達に日本という国に興味を持って貰らうため、同学校訪問活動をこれからも続けて行きたいと思っております。

平成30年も様々な学校を訪れ、数学や国語の教室を借りながら、生徒達を小さな「日本の旅」へ連れて行きたいと思っています。皆様、今年もどうぞ宜しくお願い致します!

平成28年・2016年の学校訪問

カント・ギムナジウム ボッパルト市

2016年9月14日、小暮副領事とカスパー独日協会フランクフルト顧問並びに当館ホルスト職員は、ボッパルト市にあるカント・ギムナジウムを訪問しました。ボッパルト市は50年以上にわたり東京都青梅市と姉妹都市関係を培っています。今回訪問したカント・ギムナジウムは青梅総合高校と学校協定を結び、数年前から高校生交流プログラムを行っています。生徒たちが日本に出発する前の準備として、小暮副領事、カスパー顧問、ホルスト職員により、個人の経験談を混ぜつつ、日本の文化、社会、日常生活について説明をしました。先生方、生徒たちは興味深く耳を傾け、質疑応答の時間では様々な質問が寄せられました。 カント・ギムナジウムの生徒さんたち、ぜひ日本を楽しんできてください! |

「教室の中の日本」~中間発表~

当館が管轄する3州(ヘッセン州、ラインランド=プファルツ州及びザールランド州)の学校では6週間の夏休みが終わり、学校の授業が再開しましたが、これを機に今年これまでに行われた「教室の中の日本」の学校訪問を一度振り返ります。

今年の3月から訪問を希望する学校を募集し始めましたが、管轄州内のギムナジウムと総合学校より数多くの応募が当館に寄せられました。連絡していただいた先生の中には、日本語を勉強されている、また旅行で日本に行かれたことがある等、日本と直接関係がある方もおられ、学校訪問というきっかけで生徒たちにも日本の多彩な文化に触れてほしいとのことでした。

それぞれ訪問した学校からは、取り扱うテーマについて、政治・経済、学校、都市計画、社会事情等、幅広い希望がありましたが、これは日本に関する一般的な関心が高いということだけでなく、ドイツでは日々の報道、または日常生活の中で日本に触れる機会がそれほど多くないことを反映しているのではないかと思います。生徒の多くは漫画、アニメ、J-pop等の日本ポップカルチャーを通じて遠い日本文化に親しみを持っていますが、歴史、経済、社会等については知らないことが多いそうです。今年は特に東日本大震災と福島第一原子力発電所事故後の現状に関して生徒側からの関心が集まりました。

実際に学校を訪問した担当者にとっても、前回と全く同じという学校訪問はありませんでした。例えば、バード・フィルベルのゲオルクビューヒナー・ギムナジウムでは日本語で挨拶を行い、ノイシュタット・アン・デア・ヴァインシュトラーセにあるクアフュアスト・ループレヒト・ギムナジウムでは書道体験授業を行いました。好奇心豊かな生徒たちと先生方のおかげで生き生きとした発表を行うことができました。

「日本に対して抱いていたイメージが覆されました」。シュロッス・ハンゼンベルク寄宿学校のホームページには学校訪問についてこのように掲載されています。ノイシュタット・アン・デア・ヴァインシュトラーセのライプニッツ・ギムナジウムのホームページには、学校訪問は「異なった文化背景を持つ人々との出会いは重要で、学校生活だけでなく、生徒個人の価値観を豊かにする」とあり、異なる文化との出会いの重要性を指摘しています。

最後に、今年これまで「教室の中の日本」という学校訪問プログラムに参加してくださった以下の学校の先生方、生徒たちへ感謝申し上げます。参加した学校は以下のとおりです。

Georg-Büchner Gymnasium Bad Vilbel, Internatsschule Schloss Hansenberg Geisenheim, Gesamtschule Gießen-Ost, Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel, Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, Leibniz-Gymnasium Neustadt an der Weinstraße, Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt an der Weinstraße, IGS Herrstein-Rhaunen, Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein, Leininger-Gymnasium Grünstadt, Gutenberg-Gymnasium Mainz

学校訪問は9月中旬からまた始まります。学校訪問では作文コンクールについても紹介します。作文コンクールでは、最優秀の評価を得た生徒2人には来年の復活祭休暇に合わせて日本旅行が贈られます。

平成27年・2015年の学校訪問(一部)

|

平成27年7月2日、神山総領事、福多副領事及びカスパー独日協会フランクフルト顧問はハーナウ市のホーラ・ギムナジウムを訪問しました。鳥取市と姉妹都市関係を持つハーナウ市の同学校には、日本研究サークルがあり、現在は日本庭園プロジェクトと題して学校内の空き地に日本庭園を造る試みが行われています。当日は、ハーナウ市市議会議長のフンク氏、ハーナウ・鳥取友好協会会長のヴァルター氏等も参加し、同学校において日独の青少年交流が行われているのは嬉しい、今後も交流を通して異文化に親しんでほしい旨挨拶しました。カスパー顧問の日本についてのプレゼンテーションの後、多くの生徒から日本の政治、環境政策、食生活等について質問が寄せられ、活発なディスカッションが行われました。最後に、料理サークルの生徒が作った和食が振る舞われ、和やかな雰囲気のもと会は終了しました。 |

|

平成27年5月20日、福多副領事とシュレーダー独日協会フランクフルト理事は、シュパイヤー市にあるエディト・シュタイン高校を訪問しました。今回は、特別ゲストとして当地在住の箏演奏家、菊地奈緒子氏を招待し、生徒約80名の前で生演奏を披露しました。同高校では音楽を専攻することが可能であり、普段から音楽に慣れ親しんでいる生徒たちも、日本独特の音階やリズムに関心を示すとともに、菊地氏が語る箏の歴史に興味深く耳を傾けました。福多副領事の日本全般についてのプレゼンテーションを聞いた生徒からは、日本の住まいや服装など、日常生活についての様々な質問が寄せられました。 |

|

平成27年4月27日、本年度初の学校訪問として、ツァイデニッツ独日協会フランクフルト副会長及びホルスト在フランクフルト日本国総領事館職員がラインガウ地域に位置するヘッセン州ガイゼンハイム市の寄宿校ハンゼンベルク城学校を訪問しました。「自由学習の日」を使って行われた本プログラムには約25名の生徒が参加し、日本の日常生活や歴史、文化についてのプレゼンテーション、また作文コンクールについての説明に熱心に耳を傾けました。戦後70周年にちなんで歴史教育に重きを置いている同校では、日本社会が広島と長崎への原子爆弾投下をどのように受け止めているかということについて大きな関心が寄せられました。 学校ホームページでの報告もご覧ください。 |

平成26年・2014年の学校訪問(一部)

|

平成26年12月4日、ラインラント・プファルツ州ピルマゼンス市にあるフーゴ・バル・ギムナジウムにおいて今年最後の学校訪問を行いました。12年生の地理集中クラスの生徒38名が耳を傾ける中、フォルカー・ゲンプト・フランクフルト独日協会会長が個人的なエピソードも踏まえて、日本の歴史、社会、経済、政治等について説明を行いました。生徒からは、「道の名前がないと聞きましたが、どうやって住所を見つけるのですか」、「日本人の好きな休暇の過ごし方は何ですか」、「日本の債務はなぜGDPの2.5倍になったのですか」等たくさんの興味深い質問が寄せられ、ゲンプト会長及び当館マッテス職員が応答しました。 |

|

平成26年12月1日、フォルカー・ゲンプト・フランクフルト独日協会会長及び当館マッテス職員は、フランクフルト市ベルゲン・エンクハイム区にあるアム・リード総合学校を訪問しました。約35名のドイツ語クラスの生徒の前で、ゲンプト会長が日本の社会について総合的な講演を行い、日本のお風呂の使い方や学校生活等の話を聞いた生徒からは驚きの声があがりました。引き続きマッテス職員が芥川龍之介や村上春樹等の著名な日本人文学者7人を紹介しました。当学校では、数年前から日本サークルにおいてスポーツや言語を通して日本文化に触れる機会を与えています。 |

|

平成26年11月26日、シュテファン・ツァイデニッツ・フランクフルト独日協会理事、当館ホルスト職員及びマッテス職員は、ヘッセン州ベンスハイム市のカール・キューベル職業ギムナジウムを訪れました。約35名の参加者の大半は、今学期、選択科目「異文化教育」において集中的に日本について学んでいます。プレゼンテーションでは、生徒からの質問に答えつつ、日本の地理条件による海岸地帯での人口密度の高さ、限られた天然資源、再生可能エネルギーの可能性等について説明を行い、さらに日本の学校生活にも触れました。 |

写真: Marion Hoch-Henniges |

平成26年11月25日、シュレーダー美枝子フランクフルト独日協会理事及び当館ホルスト職員は、ヘッセン州シュリッツ市のシュリッツァーラント総合学校を訪問し、日本の日常生活、文化、地理、歴史等について説明を行いました。同校は2003年以降数回にわたって本学校訪問プログラムに参加し、作文コンクール優勝者を2名輩出しています。今回参加した10年生(日本の高校1年に相当)の生徒約50名も日本について高い関心を示していました。 |

|

平成26年11月21日の学校訪問は、ラインラント・プファルツ州トリアー市のマックス・プランク・ギムナジウムにて行われました。フォルカー・ゲンプト・フランクフルト独日協会会長及び当館福多副領事は、13年生の地理・社会学クラスの生徒約100名を前に、日本の地理、エネルギー事情、学校教育制度や日独の日常生活の違い等について講演を行いました。ヨハン・アウバート・トリアー独日協会会長も参加し、質疑応答では自らの日本に関する経験を披露しました。 |

| 平成26年11月17日、フォルカー・ゲンプト・フランクフルト独日協会会長及び当館福多副領事は、ヘッセン州ハダマール市にあるフュルスト・ヨハン・ルートヴィッヒ総合学校を訪問し、14歳から18歳までの約150名の生徒を前に講演を行いました。日本の地理、歴史、文化、経済等について総合的に説明した後、生徒からは漢字や日独の政治システムの違い等について興味深い質問がありました。 |

|

平成26年11月13日、シュレーダー美枝子フランクフルト独日協会理事及び当館ホルスト職員は、ラインラント・プファルツ州バード・ベルクツァーベルン市にあるアルフレット・グロセール高校を訪問しました。12年生(17歳)約80名の地理のクラスにおいて、特に日本の産業、経済に重点を置いたプレゼンテーションを行いました。また、神道をはじめとした日本文化についても話が出ました。 同学校について 「キッズ外務省 ~ 世界の学校を見てみよう!」 |

| 平成26年5月15日、石原副領事はラインラント・プファルツ州バード・クロイツナッハにあるリナ・ヒルガー高校を訪問して、日本に関するプレゼンテーションを行いました。訪問したクラスは芸術専攻のクラスでしたが、中には日本語を独学で勉強している生徒もいて、熱心に講演を聞いていました。また、講演後に飴細工や京友禅のDVDを上映しましたが、芸術専攻の生徒たちは興味深く鑑賞していました。メディアを通じてではなく、日本人から直接日本についての説明が聞けるということで、新しい視点が開けるとの意見が多く講演は大反響でした。 |

平成24/25年・2012/13の学校訪問(一部)

|

平成25年11月27日、石原副領事はラインラント・プファルツ州のキルンという山間の町にあるキルン高校に行き、日本のプレゼンテーションを行いました。とくに、アベノミクスに重点を置き、日本がどのように経済を復興させるかという説明を行いました。また、日本の四季ごとの伝統行事についても映像で紹介し、参加者は熱心に見入っていました。この事業とセットで行っている作文コンクールについても非常に関心が高く、優勝者は日本に行くことができると聞くと、ぜひ行ってみたいとばかりに興味を示していました。 |

|

平成25年6月19日、石原副領事は、ルードビッヒスハーフェン市にあるエルンスト・ブロッホ総合学校を訪問しました。当学校は、神奈川県立神奈川総合高校(横浜市)と交流があり、1年おきに互いの学生を受け入れています。この春には日本からの生徒約25人が1週間訪独し、当学校の生徒と交流しました。同副領事のプレゼンテーション後には、生徒から日本の経済・産業から歴史、現状の防災対策等様々な角度から質問があり、日本に対する関心の深さがうかがわれ、作文コンクールへの関心も高い様子でした。 |

|

平成24年11月21日、石原副領事は、ニーダーブロンバッハ市にある小学校を訪問しました。この学校では6年間、週に一回、シェーラー校長のご理解とシュミット先生の尽力で日本語の授業を行っています。6歳から9歳までの児童約50人が参加した今回の特別授業では、最初に、児童がきれいな日本語で自己紹介をしてくださいました。次に、同副領事が、クイズ形式で日本についての質問をすると、児童たちは、瞳を輝かせながら元気よく応答するなど活発で楽しい授業となりました。また、児童たちが「幸せなら手をたたこう」「カエルの歌」などを日本語で一生懸命歌ってくれる姿に日独友好の未来の橋をみるようでした。 |

|

平成24年11月155日、石原副領事は„ Japan im Klassenzimmer(学校訪問)“ のプロジェクトの一環として、オーバーウアゼル市にある職業専門学校、ホッホタウヌス学校を訪問しました。この学校では、約10年前に当館とフランクフルト独日協会と日本語普及センターが行っている作文コンクールの優勝者を出しました。17歳から19歳の生徒約70人が参加した授業では、石原副領事の日本についてのプレゼンテーションの後、生徒たちからの日本の学校制度、職業訓練や会社での平均勤務時間、日本の住居状況などの質問に、独日協会のザイデニッツ副会長が丁寧に説明をしました。作文コンクールへの参加に興味をかりたてられたかのように、申し込み用紙をもらっていく学生が多かったのが印象的でした。 |