新企画「この人!」

本コーナーでは、在フランクフルト総領事館管轄州内で日独の架け橋として活躍している人々を取り上げます。

* * *

第4回(2016年4月) ~ 石登紀子 日本文化普及センター理事長

第3回(2015年11月) ~ マンフレッド・クリシェック ザールブリュッケン独日協会会長

第2回(2015年8月) ~ 坂下明洋 日本人国際学校校長

第1回(2015年3月) ~ フォルカー・ゲンプト 独日協会フランクフルト会長

* * *

「この人!」第4回(2016年4月) ~ 石登紀子 日本文化普及センター理事長

第4回目は、石登紀子(いし ときこ)日本文化普及センター理事長とのインタビューを紹介させていただきます。長年にわたりドイツで活躍して来られました石様は「日独渡り鳥」としての経験を話してくださいました。(質問: 福多副領事、ヒルゲンベルク職員)

プロフィール

1944年東京生まれ、聖心女子大学英文学科卒。94年ドイツ社団法人日本語普及センターの設立と共にフランクフルトに単身赴任。同年7月より同センターの理事長。新聞記者石弘之と結婚しており、三女の母。

石さん、本日はお忙しいところお時間をいただきありがとうございます。

こちらこそお声をかけていただきありがとうございます。

実は、本シリーズで女性にインタビューをするのは今回が初めてなんです。誰にインタビューをしようかと考えていたとき、やはり当地の女性のリーダーといえば石さんしかいないなと。。。

いえいえ、とんでもございません。

さて、石さんは長年にわたり日本文化普及センターの理事長を務められていますね。まず、センターが設立された経緯について教えて下さい。

もう25年前になるでしょうか、1992年に東京でドイツ社団法人日本語普及センター(Sprachzentrum fuer Japanisch e.V.)を設立いたしました。設立時の会員となったのは、私やクノーブラオホさん(注:同センターの事務局長)など、ドイツに関心があったり何らかのつながりを持っていた人でした。また、この会には著名な方も多数参加されていたのですが、その根本をたどるとドイツのボン大学の日本学科長を勤められたヘルベルト・ツァヘルト先生の存在に行きつきます。ツァヘルト先生は、戦前、長野県松本市の旧制松本高校でドイツ語を教えておられました。この学校はレベルの高い旧制高校で、優秀な生徒が集まっていたんですね。ツァヘルト先生は非常に人望が厚い方で日本への強い思い入れをお持ちでした。奥様が日本人とのハーフだったということも理由の一つでしょうね。この学校でツァヘルト先生にドイツ語を教えてもらったり、先生の教えに共鳴した生徒の多くがその後様々な分野で活躍することになりました。これらの方が、日独関係の発展に寄与したい、ドイツに恩返しをしたいと考えて会のメンバーになって下さったわけです。

会の設立にあたり、発起人代表として榊原牧子さんという方が関わりました。彼女はアメリカに長く住まれた後、フランクフルト周辺に10年間住まれたんですね。当時、日本はちょうどバブル景気の真っ最中で、経済大国としての日本への関心が世界中で非常に高まっていたんです。ドイツでも日本に対する関心は高く、地方の小さい町でも日本語クラスがいっぱいだったんですよ!そこで、榊原さんは、フランクフルト周辺で日本語が学べる場所がないという点に着目して、大学ではなく一般の人が学べる日本語の学校を作ろうと思い立ち、発起人を募りSprachzentrum fuer Japanischを設立しました。

私自身はドイツと直接関係はなかったのですが、当時東京で外国人に日本語を教える仕事をしていました。実は、その前にニューヨークに4年住んでおりまして、英語は学校で勉強していたものの言語面でも文化の違いという面でもいろいろと苦労しました。そこで、自分が帰国したら今度は外国人をサポートする仕事がしたいなと思ったのです。そんなとき、ドイツで日本語や日本文化を普及する拠点を設立するというこのプロジェクトを知り、自分も何かできるかもしれないと思ったのです。

そして発起人に加わり東京で2年間ほど資金集めや教材の準備をいたしました。私は日本語講師として、せっかく新しい組織を作るこの際にテキストもドイツ人向けに新しく作ろうと思い立ちました。そうこうしているうちに、新しいテキストを実際にドイツで使う際には随時修正をしていかなければならないし、先生方の研修もしなければいけないし、ということで、2年ぐらいドイツに行かなければならないな、と思いました。そこで、ある日家族に「ママはドイツに行きます」と宣言するに至ったのです(笑)。

ご家族はどんな反応をされましたか。

有り難いことに、子供たちがサポートしてくれました。実は、私の夫は新聞記者をしておりまして、世界各国を飛び回っていたんです。アフリカで飢餓が起こった時には、「今行かなければ後悔するから」といって突然アフリカに飛び立ってしまったこともありました(笑)。サイエンスジャーナリストとして様々な環境問題を取り上げて、環境問題の先駆者みたいになっちゃって、世界各地に出かけていきました。出張だけでも140カ国は行ったと思います。私はニューヨークにはついていきましたけど、子供の教育のこともあって、その後は留守番をしていましたね。夫が出張回数が社内一だったということを自慢した時には「じゃあ私は留守番回数が社内一だ」と言い返しましたよ(笑)。

それを子供達はずっと見ていて、「今度はママが好きなことをする番だから、ドイツに行きなさい」と言ってくれました。夫はもう反対できないな、と思ったんでしょうね。長年の夫婦ですから、やはり私が今回のことに本当に真剣になっていることをわかってくれていたみたいです。友人に「登紀子は今回のことに命をかけている」とか言ったそうで、それはちょっと大げさかなとも思いましたけど(笑)。

なるほど、そのようにご家族の理解と支えがあってママは飛び出してしまったわけですね(笑)。

そうなんです。やはり、私も自分が作った教材に対する責任感もありましたし、開校後はいろいろと運営も大変なので現場で手伝いたいという気持ちも強くありました。事実、不幸なことに開校してすぐに内部の問題が起きてしまい、当時の幹部が辞めてしまいました。その際、代理になれるのが私しかおらず、「次の理事長が見つかるまで」ということで理事長に就任しました。それが今に至っています。不幸中の幸いだったのは、クノーブラオホさんがご主人の仕事の都合でフランクフルトに帰って来たので、それですぐに事務局長になってくれるようお願いしました。それ以来、二人三脚でやってきました。

本当にお二人の長年にわたる信頼関係があってこそのセンターだと思います。ところで、どのような方が日本語の先生になっておられるのですか?

最初は日本から三人ほど連れてきました。あとの先生は当地で教えてこられた方たちです。日本からいらした先生が一人減り二人減りして、結局2000年には日本から来た先生は誰もいなくなってしまいました。私は日本語教師養成講座も担当しているので、この講座で優秀だった人を先生に採用もしています。やはりうちの教え方がわかってくれているので、一貫性が持てます。最近はほとんどがこの講座の出身者です。自己生産ですね(笑)。

私もセンターの先生を何名か存じ上げていますが、皆さん本当に素敵な方ばかりですよね。さて、センターが出来た当初はやはり認知度を高めるのは大変だったのではないかと推測しますが、如何でしたか?なかなか生徒が集まらないということはありましたか?

もちろんありましたよ。お金の問題もありましたしね。やはり当方は公益法人であって、会社ではないですし、国の援助も受けていない。認知度が低いため寄付を集めるのも大変でした。そんな中で一つのイベントがこの流れを変えてくれました。1997年に日本文化週間というのが当地で開催されて、2ヶ月ぐらいにわたって様々なイベントが行われました。そのとき私たちは事務局を引き受けて、例えばクノーブラオホさんは3ヶ月ぐらい休みも取らずに働きました。これを切っ掛けとして総領事館ともつながりを持てました。

本当に資金集めには苦労しましたが、私たちはすごく運が良くて、困ったときには助けてくれる人が現れるのですね。国際交流基金からの援助も、「日本語講師給与助成」という形で受けられましたし、ありとあらゆるコネを使い切りましたね。

現在もセンターが続いている背景には、石さんの血のにじむような努力があったのですね。何が石さんをそこまで突き動かしているのですか?

例えば結婚をしたら、家庭に対して責任を持つことになりますね。コミットメントが必要です。この仕事に対しても同じように強い責任感を感じています。実は、センターを作る前に大使館や総領事館に相談に行ったときに、「2,3年でつぶれないようにして下さいね」と言われたんです。実際、2,3年でつぶれる組織は多いんだと思います。センターも開校直後の危機の時みんな辞めてしまいました。そのとき、私の夫は日本の昔話の泥船に乗った狸の話をしたんです。泥舟に乗っているのはお前1人なんだぞ、本当に大丈夫なのか、と(笑)。でも、私はもちろん一人ではなかったし、東京の仲間とも話して、ここでやめるわけにはいかないということになりました。ドイツに日本語学校ができると聞いて喜んでくれているドイツ人や応援してくれている日本人の方達に安易な道を取っては申し訳ないという気持ちが強くありました。だから、夫に、心配かけるけど、もうちょっとやらせてと言ったんです。夫は何も言いませんでしたが、私の決意はわかってくれたと思います。

私は責任感というものを非常に重視しています。日本人がセンターを始めたという責任をドイツに対しても、日本に対しても持っています。その責任感が私を支えてきたのかなと思います。それはずっと一緒にやってきたクノーブラオホさんも同じだと思うんです。

本当にすごい責任感ですね。この学校は石さんにとって自分の子供のようなものなのでしょうね。

そうですね。良い家庭を作りたいという思いで結婚もしたわけですが、それと同じようにこの学校を良いものにしたいという思いを常に持ち続けています。ここドイツにいても家庭を忘れたことはないし、日本にいてもこのセンターを忘れたことがないんです。どっちも同じぐらいの比重で大事ですかね。どっちに帰っても忙しいし(笑)。

どちらにもお友達がたくさんいらっしゃると聞いています(笑)。さて、センター設立時のドイツ社会の反応は如何でしたか?

開校式にはずいぶんたくさんの方がいらしてくれましたよ。当地の商工会議所でやったのですが、メディアにも取り上げられるなどすごく反応がよかったですね。まだ日本に対する興味が残っていたんでしょうね。生徒数はスタート時点では80名ぐらいでしたが、だんだん増えてきました。

これまで輩出されてきた生徒は何人ぐらいでしょうか?

既に一万人を超えていると思います。

すごく多いですね。現在はどのぐらいの生徒さんがいらっしゃいますか?

毎学期日本語は240名前後ですかね。ドイツ語のほうは100人ちょっとです。

ええ、そんなに多いんですか?

そうなんですよ。それから文化講座を含めると400名近くが通ってくれています。継続して勉強してくださる方も多いんです。これはドイツ人の素晴らしいところだと思うのですが、一旦勉強を始めたら納得のいくところまで続けるという方が多い気がします。私は東京でいろんな外国人を教えてきたのですが、そういう意味で一番ダメなのはアメリカ人でした(笑)。アメリカ人ってどんどん新しいものに飛びついていくのはいいんですが、自分に必要のなくなったものはさっとやめてしまう。変わり身が早いといいますか・・・。ドイツ人の生徒さんは継続率が高くて、3,4年はザラで10年も通っている生徒もいますよ!日本語を教えていて感じることですが、生徒さんに嫌な人はあまりいません。やはり他文化を勉強する人は知性的で精神がしなやかな人が多いです。

そうですね、確かに他文化に対してオープンな方で嫌な方はあまり見ません。生徒さんの年齢はどのぐらいですか?

様々ですね。10歳ぐらいの生徒さんもいます。それより小さい方だと、「もうちょっと待ってね」と言わざるを得ないときもありますが。最高齢は70歳でしょうか。

そんなに小さな子供も日本に関心を持っているのですね!どのような理由で日本語を勉強する人が多いですか?

やはりアニメや漫画の影響力はすごいですね。10代の生徒のほとんどはそれらに関心を持って勉強を始めます。他にも、空手や剣道等の武道をやっていて日本に興味をもったという人も多いですね。それからやっぱり食文化もね。ビジネスを理由に学ぶ人は多くありませんが最近増えてきました。やはり仕事で使えるようになるのは大変ってことがわかっているんでしょうね。

そうですね。

それから、伴侶や友達が日本人だから、という理由を挙げる人も多いですね。これは非常に強いモチベーションです。

なるほど。日本に旅行したいから、という人もいるでしょうね。

そうですね。日本は文字も違うし言葉がわからなければ困るかも、と思っているんでしょうね。数字を知っているだけでも違いますからね。でも私が何より驚いたのは、全く違う形態の言語を学びたいという動機の人が多くいたことです。これこそが教養というものだと感動しましたね。

日本語を教える際に、どのような点が難しいと思いますか。

ドイツやヨーロッパの方にとってはやはり文字が違うということは大きなハードルだと思います。でも、文法は易しいと思っています。日本語には「der, die, das」という名詞の性別はないですし、形容詞が変化するわけでもないですよね。他方、やはり考え方の違いから生じる難しさというのはありますね。例えば、「あげる」「もらう」「くれる」といったね。例えば、私が「引っ越しをした」と言います。相手が「大変だったでしょう」と言ったとき、「いいえ、大丈夫でした。友達が私の引越しを手伝いました。」と言いますか?これは外国人の日本語です。

確かに、日本人なら「友達が手伝ってくれました」と言いますよね。

そうなんです、日本人はそんな時「手伝ってもらいました」「手伝っていただきました」、「手伝ってくれました」と言いますね。この「くれる」「もらう」という表現に感謝の気持ちが表れています。これが日本語の力なんです。日本人はいつも他人に対して親切にしたいし、親切を受けたら感謝するという気持ちを持っている。そういう特質、特性があると思います。だから友達が手伝ってくれてありがたかったと思ったら「友達が手伝ってくれました」と言い、聞いた人は「あ、感謝しているんだな」ということがわかるわけです。

なるほど、全然気がつきませんでした。

その他にも、例えば受身形というものがありますね。雨が降った、ということを伝える際に次のような表現を使ったことはありませんか?「昨日傘を持ってなくて、雨に降られちゃった。」これは受け身形ですね?

ええ。

でも、本当は「降る」という自動詞には受け身形はないはずなんです。その他にも、「赤ちゃんに泣かれちゃって」とかね。このように、迷惑を受けた際の表現を受け身で表現するというのはやはり日本語の特徴なんですよね。

確かに。。。だから文化が分からないと言語もなかなか難しい・・・

そうですね。もう一つ、日本語の難しさは語彙の多さです。日本語というのはものすごく重層になっているんですよね。日本語には古来中国から入ってきた漢語と、もともと日本人が使っていた和語があります。たとえば「延ばす」という和語は、漢語で言えば「延長」とか、「延期」とかいろんな単語が出来ますね。そして、「延期」だったら、「期間を延ばす」、「延長」だったら、「長さを延ばす」となり、より意味が狭まり正確になります。だから公式な文章には漢語が使われるわけです。

なるほど。

そうすると、日本語を勉強する人にとっては「延ばす」を覚えなきゃいけない、「延期」も覚えなきゃいけない、「延長」も覚えなきゃいけないとなって。。。本当にたくさんの単語を覚えなければならないんですね。また、日本人は新しいものをどんどん取り入れたがるでしょう、住居には和室もある、洋室もある。ソファもある、たたみもある、座布団もあるでしょう。ご飯のときは和食も洋食もあるから、和食には和食器があり、洋食器もきれいだから買うわ、と(笑)。このように生活がどんどん重層になっていくから、語彙の多さもものすごいことになるんですね。

日本語を教える身としては、汎用性の高い言葉を順番に教えて、なるべく少ない語彙や表現でたくさんのことを話せるようにさせたいというのが苦労するところです。

漢字にしてもいろいろな読み方があるでしょう。日本人はいろいろな時代に漢字を中国から持ち帰ったのです。呉、唐、宋の時代、漢の時代・・・中国は広いからいろんな場所で方言が異なって読み方も違うわけです。だから、「行」という漢字も「い」くと読んだり「アン」と読んだり。

日本語を学ぶ人の気が知れません。。。(笑)

だからその難しさにあって、漢字検定で一級を取られる人がいたりすると、もう本当にすごいとしか言いようがありません。

日本人でも一級を持っている人は限られていますよね。脱帽です。

話は変わりますが、当初は2年程度の予定だったはずのドイツ生活も20年以上になりますね。

ドイツはやっぱりすばらしい国ですね。とにかく、インフラは見事だと思います。戦後、同じ敗戦国として出発して、日本も頑張りましたけれども、ドイツは当時から計画的に50年先を考えていました。都市計画とかインフラの充実に如実に表れています。小さな街にも良い文化施設やレストランがあって、コミュニティができていて、そこで人々は豊かな暮らしを送っています。本当に素晴らしいと思いますね。

日本人とドイツ人は似ていると言う人も結構いますが、どのようにお考えですか?

相当似ている部分があると思います。例えば一つのことを究めて完成度の高いものに仕上げるとか、努力家なところとか。他の国に比べたら、ドイツ人はよく働くでしょう。まぁ休暇はよく取っていると思いますけどね(笑)。逆に異なる部分としては、自分に対する信頼感かなと思います。ドイツ人は自分に自信を持っていて自己への信頼が強いけれど、日本人はそんなに・・・。そして、自分に自信をもって自分の可能性を広げていくという点では日本人は弱いのかなという気がします。だから、日本人は組織というものに頼るんですね。もっと自分が強ければ、組織に頼らなくてもいいという人間も出てくるんじゃないかと思います。

確かに日本人は周りに同調して自己主張をしない人が多いと思います。

話は逸れましたけれども、石さんが長年日本文化の普及に携わってこられた中で、海外の生徒さんに是非知ってもらいたいと思う日本文化は何ですか?

先程少しお話しましたように、日本人は他人を思いやる気持ちを常に持っています。そういう文化であり、国民であるということを是非他国の人に知ってほしいと思いますね。言葉もそれに立脚していますし、行動もそうです。但し、残念ながら自分に自信を持って自分を出していく力は弱い。

自分よりも他人を思いやる気持ちが先に来るのでしょうか。。。

そうかもしれません。最近「おもてなし」という言葉が流行っていますが、その考え方の基本はやはり常に自分よりも他人のことを考えるという精神ですよね。それはやはり日本人の特性なのかなと思います。

その他の日本人の特性として、先ほども出ましたように、一つの事をこつこつと究めることが挙げられると思います。江戸時代の鎖国社会において、250年以上にわたって外国のものが入ってこなかったため、美術にしても何にしても全てのものが他文化の影響なく究められました。それが日本の文化の源、日本人の誇りとなっていると思うんですね。日本人のより良いものに対する探究心は素晴らしいと思いますし、今後もなくなってほしくないですね。

日本は「モノ作りの国」で有り続けてほしいですね。

さて、最後の質問になりますが、これまで長年センターの理事長を務めてこられた中で特に印象に残っている出来事はありますか。

そうですね、やはり皆様のおかげで、センターがここまで続けてこられたということがやはり一番良いことだったと思います。また、昨年クノーブラオホさんが叙勲の栄を受けられましたよね。それはすなわち、センターの活動を認めてもらえたということだと思うんです。「2,3年でやめるようなことをしないでください」というお言葉への責任も果たせたかなと思いますし(笑)。本当に苦労の連続でしたが、いつも助けてくださる方が現れて、ここまで続けてこられたのは希有なことだったと思っています。

今後の夢はありますか?

今後も日本語を勉強する人が増えて、日本とドイツが引き続き仲良くお互いが親近感を持ち続ける国同士であってほしいと思います。私自身もドイツに長年住んでいますので、ドイツへの親近感を強く持っていますし、ドイツについて悪口を言われたりするとやはり嬉しくないですね。

本当に最後の最後になりますけれども、何かモットーをお持ちですか?

「大きな目標を描きながらも小さな日常を丁寧に生きる」ということが今一番心がけていることかなと思います。でもまぁ、割に楽天的な人間なので(笑)目の前のことを一つ一つやればいいやと思っています。明日大変だから早く寝る、とか、そういうことは全然しませんね。今日は今日。明日は明日みたいな感じです(笑)。

なるほど(笑)。

私の父は、内務官僚で戦後、戦争責任を問われてパージになっていた時期があったんですね。きっとそのときに得た諦観かもしれませんが、「一隅を照らす」という言葉が好きで、時折言っておりました。「一隅」というは、一つのすみ、「corner」ですよね。「一隅を照らす」、自分の仕事はそれでいいんだと言っていました。このセンターの仕事も、本当に小さな仕事ですが日独の交流の中で「一隅を照らす」ことができればいいなと思っています。

一隅どころか、日独関係を照らす大きな光ですね!石さん、本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。

(了)

* * *

「この人!」第3回(2015年11月) ~ マンフレッド・クリシェック ザールブリュッケン独日協会会長

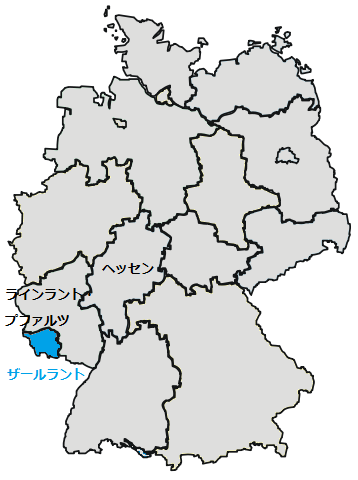

第3回目はマンフレッド・クリシェック(Manfred Krischek)ザールブリュッケン独日協会会長です。フランスとルクセンブルクに国境を接するドイツ南西部の緑あふれる小さな州、ザールラント。日本人にはあまり馴染みのないこの土地で長年日独関係発展のために従事してきたクリシェック氏にお話を聞きました。(質問:福多副領事)

プロフィール

40年以上にわたりアジアに重点を置いたマネージメント・コンサルティング分野で活躍。1991年よりザールブリュッケン独日協会会長を務め、近年は独日協会連合会理事も担当。2014年、日独交流発展への功績が認められ、旭日双光章を受章。

ザールブリュッケン独日協会が設立されてから30年近くが経ちます。まず、設立の経緯について教えて下さい。

ザールブリュッケン独日協会が設立されてから30年近くが経ちます。まず、設立の経緯について教えて下さい。

設立の理由には私たち家族の個人的な事情が大きく絡んでいます。実は、私たちは数十年にわたり日本を含めた海外の各地に住んでいました。私の子供たちは日本育ちなのです。彼らは、自分が育った国である日本の生活に大変愛着を抱いており、一家でドイツに帰ってザールブリュッケン市に居を構えた後、日本を非常に恋しがるようになりました。そんな子供たちを見て、ザールラント州に「日本」を持ち込もうとしたのが独日協会を設立した大きな切っ掛けでした。また、ザールブリュッケン市には日本人が少なく、日本についてあまり知られていないことも一因でした。

確かに、現在でもザールブリュッケン市では日本人をあまり見かけませんね。ところで、クリシェックさん自身はどのようにして日本に関心を持つようになったのですか。

切っ掛けは仕事でした。私は勤務先の会社のアジア進出を任され、まずインドで工場を作り、輸出先を探すためにアジア太平洋各国を視察したのです。その中でも、日本ほど私を強く魅了した国は他にありませんでした。

なるほど。日本のどこがそんなに気に入ったのでしょうか?

いろいろありますが、例えば日本人の仕事に対する姿勢、規律正しさ、秩序を守ること、時間に正確なこと、信頼のおけること等がとても魅力的に感じました。これらの特徴はドイツ語圏でも見られることですよね。日本のように人口が多い国においてこれらの特徴を持つ国は他にあまりありません。

日本でカルチャーショックを受けることはありませんでしたか?

全くなかったですね。むしろ日本にはすぐに馴染むことができました。うまく説明できるかわかりませんが、日本では「予想外のこと」があまり起きないため落ち着いて生活できるのだと思います。この点で日本は他のアジア諸国とは違います。例えば私たちは日本に行く前に3年半ほどインドに住んでいました。言わずもがなそこでの生活は日本とは対照的でした。

先程おっしゃった日本の美徳は今の若い世代にも引き継がれていると思われますか?

思いますよ!日本の大人は「最近の若者は変わってしまった」と嘆いています。でも、私の印象では、ドイツを含めた他国の若者と比べて日本の若者はよっぼどましです。日本人の美徳をきちんと引き継いでいると思います。これは、一地方の独日協会の会長としての意見ではなく、ドイツ全国の独日協会をまとめている独日協会連合会の一員としての立場から見ても確かにそう言えます。

「職業文化」という観点で、日本とドイツにおける違いは何でしょう?両国で仕事をされた経験から教えて下さい。

どの国においても職業文化は異なります。全ての市場にはそれぞれの個性があるのです。しかし、私にとっては日本の市場で仕事をするのが一番快適でした。日本は世界で一番競争が激しいと思いますが、とても仕事がしやすかったと思います。ちなみに、私の子供たちは競争の激しい日本社会で育ったため、その後の人生の競争にうまく勝ち抜くことができました。私の意見では、日本の「競争的思考」、そして「競争的行動」によって、日本は長年世界第2位の経済大国であり続けたのです。現在は第3位ですが、これまでも、そしてこれからもドイツより上位に位置し続けることでしょう。

ドイツと日本のビジネス面での協力の可能性についてはどのようにお考えですか。

ドイツと日本のビジネス面での協力の可能性についてはどのようにお考えですか。

協力の可能性はたくさんあります。その中でも一番重要であり、また必要であると思うのが、中国とビジネスを行う際の日本の存在です。ドイツの企業は単独で中国と向き合うのではなく、日本企業と協力して進出すべきです。というのも、中国とのビジネスにおいて日本は非常に多くの経験を有しているからです。その経験、ノウハウを取り入れない手はないと思います。つまり、ドイツと日本が協力して一緒に他国に進出する、というのが私の考える一番大きなチャンスです。

話は変わりますが、ザールブリュッケンには和食レストラン「橋本」がありますね。

これは私の日独関係に関するプロジェクトの一番の成功例です。私はザールブリュッケンに何としても和食レストランを呼び込みたいと考えていました。そして、1980年代にリサーチを始めましたが、実際に1993年にレストラン「橋本」がオープンするまで実に6年が必要でした。私はまず、日本から様々なレストラン関係者をザールブリュッケンに招待し、彼らに当地の立地条件等を自らの目で確認してもらいました。しかし、「ここは日本人が少ないし、ザールラント州自体に日本との縁がない」という理由でほとんどの方から断られました。唯一ここでレストランを始めよう、と決断してくれたのが橋本さんです。その後、レストラン「橋本」はご覧の通りの大成功となり、これを受けて和食レストランがいくつかできましたが、やはり「橋本」は別格といわざるを得ません。橋本さんは日本一の料理学校「辻」の卒業生なんです。

私も先程「橋本」を通り過ぎましたが、満席でした!さて、ザールブリュッケン独日協会の主な活動内容について教えて下さい。

私たちの協会の目的は当初から「ザールラント州の人々に日本を紹介する」という一点につきます。日本人向けの「ふるさとの会」ではないんです。この点で、私たちの協会はフランクフルトやベルリンといった大都会の独日協会とは性質を異にしています。むしろ、私たちの協会は日本にある約60の日独協会に非常に良く似ています。これらの協会は日本人によって運営されており、メンバーにドイツ人はほとんどいません。

さて、主な活動ですが、私たちの協会はザールラント州の人々に日本についての情報及びネットワークを提供しています。一例ですが、私たちのイニシアティブにより、元ザールラント州首相のペーター・ミュラー氏が慶應大学の名誉博士号を取得しました。一見「なぜ?」と思われるかもしれませんが、実は慶應大学の法学部は長年ドイツと関わりがあったのです。この事実を取り上げて州政府を巻き込むことで、当地に日本についての強いインパクトを与えることができました。また、当時の岡田在フランクフルト総領事の仲介により、ミュラー元首相の訪日が成功しました。

また、これに関連して、私たちは慶應大学の井田良理事がザールランド大学から名誉博士号を授与されるように調整しました。さらに、同氏にはザールラント大使も務めて頂きました。「ザールラント大使」という制度は州首相及び州大学によって導入され、現在は約100名が活動しています。もうおわかりのように、私たちの活動は州や大学を巻き込みながら大々的に日本を紹介することに主眼を置いています。これらの活動は独日協会としては珍しい種類のものであり、私はこれに誇りを持っています。他方、いわゆる「日本の伝統文化」を紹介するだけのような行事は、設立当時の1987年から一貫して行っていません。私は1986年に日本から帰国し、独日協会設立に関心のある人々を探しました。最終的に34名の設立メンバーを得ましたが、彼らは企業の幹部役員や大学の学長、教授等、当地で積極的に日本との関係を強化出来そうな人々ばかりでした。単に日本に滞在したことのある、日本を懐かしんでいる人々ではありません。その中には東京の大使館で勤務したことのある元外交官でベルリン日独センター長も務めたグラーフ=ブロックドルフ氏や現在は名誉会員として活動しているオットーカール・ハーン元州大臣等がいました。設立記念総会の会場が州議会であったのもまた象徴的でした。

設立メンバーの中には日本人もいましたか。

いいえ。先程少し述べたように、日本にある日独協会にもドイツ人のメンバーはいません。私たちの協会の目標は日本に対する理解と知識を深めることです。それは日本人よりドイツ人の方が得意です。なぜなら、ドイツは地理的に9カ国に囲まれているため、ドイツ人は歴史的に常に自分の行動を外に説明しなければなりませんでした。「なぜ自分はああではなくこう行動しているのか」と。日本は島国であり、近代になってから初めて外の世界に自己を説明する必要が出てきましたので、まだ説明することに慣れていないと思います。

確かに私もドイツに来て「なぜ (Warum?)」という質問が頻繁に出てくることに驚いた記憶があります。さて、インタビューも終わりに近づいてきましたが、当地における若者の間の日独交流の現状を教えて下さい。

私たちは23年前から日本とドイツの若者のサッカー交流を盛んに行っています。この一環として、1992年に当時の宮城県知事をザールラント州に招待しました。この方は、仙台市利府町に初のワールドカップスタジアムを立てたことで有名です。その後、同知事は仙台市で数ヶ月間サッカーのトレーニングを実施するために、協会のメンバーのサッカーコーチを仙台に招きました。その後、利府町からだけでも毎年80~90名の生徒が当地に派遣されています。また私たちは、Jリーグの「横浜F・マリノス」ともコンタクトがあります。 また、ドイツでスポーツ学を専攻する学生とともに日本の専門学校を訪問することもあります。スポーツには言葉の壁がないので、交流に最適です。試合のルールも楽しさも世界共通です。また、ドイツスポーツ少年団を通して、ザールラントの体操クラブや水泳クラブも日本と活発な交流を行っています。

貴協会には若い会員も多いのですか。

そうですね。但し、グローバルな世の中ですので難しい部分もあります。ご存知の通り、ドイツの学生は日本の学生に比べて頻繁に居住地を変えます。多くの学生が別の大学に移ったり、エラスムスという欧州内の留学制度を利用して交換留学に行ったりします。独日協会の会員となった若者が、別の大学に移動したり就職して他の街に引っ越した後、会員登録の変更を忘れることもあります。これは仕方ないことですけどね。私たちは若者を巻き込む重要性を認識しているため、若者を担当する理事を設けています。

私はこれから2日間ザールブリュッケンに滞在する予定ですが、お勧めの見所はありますか。

ドイツでは日本より産業史の遺産が大事にされているのではないかと思います。恐らく日本には、当地のフェルクリンゲン製鉄所(Völklinger Hütte)程お金をかけて産業の発展の歴史を扱っている博物館はないと思います。この保存状態は非常に素晴らしいです。世界遺産に登録されているフェルクリンゲン製鉄所の他にも、まだあまり知られてはいませんがランツヴァイラー=レーデン鉱山(Bergwerk Landsweiler-Reden)という場所があります。そこではザールラントの住人が150年間にわたってどのように坑内で働いていたかということが紹介されています。鉱山発掘と製鉄産業はザールラント州の発展の歴史と切っても切れない関係にあります。ご覧の通り、ザールラント州は非常に緑が豊かなところです。ドイツの全州の中で一番森林面積の割合が高い州なのです。何故ならば、長い間地下で産業が発展してきたからです。

ザールランド名物と言えば何がありますか。

ザールランドの食文化には二つの源流があります。一つ目は、鉱山と製鉄所での厳しい肉体労働に耐えるためのこってりとした料理。そして二つ目は、フランスとの地理的な近さからもわかるように、フランス料理の影響を受けたグルメ料理です。ザールラント州にはドイツの他のどの州よりもグルメな人々が住んでいます。これが理由で、先程話に出てきた和食レストラン「橋本」は成功すると確信していました。 もしザールラント名物料理を食べたいのならば、当地でブルッフ家が300年前から経営しているレストラン「ツム・シュティーフェル」(Zum Stiefel)に行ってみて下さい。典型的な素晴らしいザールランド料理が楽しめますよ!

お腹がすいてきました。クリシェックさん、本日は貴重なお話をいただきありがとうございました!

(了)

(地図:Stefan-Xp / cc by-sa / Wikipedia Commons)

* * *

「この人!」第2回(2015年8月) ~ 坂下明洋 日本人国際学校校長

お待たせいたしました!大好評を博した第1回目に続き、今回は坂下明洋フランクフルト日本人国際学校校長先生にインタビューをしました。外国で成長する子供達を見守る教育者としての考えや日本人学校の日常についてお話を聞きました。(質問:福多副領事、マッテス職員)

プロフィール

岩手県盛岡市出身。玉川大学文学部を卒業後、公立小学校教諭を経て、2004年より岩手県教育委員会事務局で主任社会教育主事として生涯学習施策を担当。2010年、遠野市立上郷小学校長に就任。2013年より現職。趣味は自然散策とシーカヤック。妻と2人の娘の4人家族。

坂下校長先生、本日はお時間をいただきありがとうございます。ここはまるで日本の校長室のようですね(笑)。現在、就任されて何年目ですか。

もう3年目になります。

まず、ドイツで校長先生になろうと思われたきっかけを教えて下さい。

まず、ドイツで校長先生になろうと思われたきっかけを教えて下さい。

昔から海外の日本人学校で勤務してみたいという夢がありました。但し、ドイツに赴任が決まったのは偶然なんです。在外教育施設の教員になるためには、県教育員会や文科省での選考試験を受けなくてはなりません。そして、文科省からどこどこに行きなさい、というように指定されるのです。ドイツのこの学校に赴任できたことはとても幸せなことでした。ドイツには親日家も多く、日本と共通する部分がたくさんあります。両国とも第二次世界大戦の敗戦国ですが、一生懸命復興を進め、高度成長時代を共に迎えたという部分でも似ています。また、共に世界で最先端の技術開発を進めている国ということもあり、生活環境もとても良いと思います。

ということは、ドイツ以外に赴任する可能性もあったということですね。

もちろんありました。アフリカとかアジアとか。私としては、在外教育施設で教員になるからには何処へでも行くという覚悟でした。但し、決断するにはやはり大きなきっかけが必要でした。日本人学校で働いてみたいと思いつつも、学校の事情や家族の事情等で、なかなか踏み切れなかったんです。そうこうしているうちに3.11(東日本大震災)が起きました。私はもともと岩手県盛岡市の内陸で育ったのですが、海のそばで生活したいという夢があり、緑が多くて豊かな自然が沢山残っている大槌町に家を建てて住んでいました。

ところが、震災によって大槌町では10人に1人が死亡あるいは行方不明になりました。私はあの時、単身赴任で車で1時間ほど内陸に入った遠野市に住んでいたので現場にいなかったのですが、翌日の早朝、家族の安否が確認できず、とても不安な気持ちで、がれきと火災の煙が立ち込める町を歩いて自宅に帰ったことは忘れませんね。津波の跡の火災で戦争の焼け跡のような光景が続いていました。

その後、私の勤務する遠野市は、壊滅した大槌町、釜石市、陸前高田市の後方支援基地として自衛隊が駐屯し、市を挙げた災害復旧を進めていきました。あのときほど自衛隊の存在感の大きさと有難さを感じたことはありませんでした。また、市の取り組みもとても立派でした。市を挙げて被災者の炊き出しや、ボランティアの受け入れを積極的に行いました。私も校長として、被災者でありながら被災者支援に全力であたることができたおかげで、悲しむ暇(いとま)もなく仕事や活動ができました。

なるほど、そのような経験を経て、海外に出てこられたわけですね。ドイツの生活で気にいっているところはありますか。

ドイツでは街の中にウサギやリスが駆け回っています。こんなこと、日本では考えられませんよね。自分達が住んでいる周りで野ウサギやりすを見つけたら、きっとしばらく家族の間で持ちきりの話題となると思いますね。また、ドイツでは電車やバスの中に自転車や犬を持ち込むことが可能です。このような些細なアイディアが実はこれからの高齢化の進む地域で生活する人達にとても役立つのではないかと思います。日本ではバスに犬も自転車も乗せられませんよね。バスの中にペットと一緒に乗ることができるようになれば、高齢者のみなさんの行動範囲が広がっていくのではないでしょうか。また、どこに移動するにしたって、自転車があればとても便利です。少し遠くまでバスで行って、その先を小回りのきく自転車で回るなど、観光地も含めた行動のバリエーションが広がると思います。そうしたドイツの自然の豊かさや交通システムがとても参考になると思います。岩手県を復興特区にして、「この列車、このバスは自転車と犬、大丈夫です」としてみてはどうでしょう。ただし犬はちゃんと仕付けることが必要条件ですけどね(笑)。

ドイツは本当に犬のしつけに厳しいですよね。犬の学校があるという話を聞いたことがあります。

確かにドイツ人は犬をペットというより家族のように考えていますよね。土曜日には飼い主と犬と一緒に犬の学校に行くそうです。日本では犬だけがトレーニングを受けるのですが、ドイツでは犬と家族が一緒に受けるとのことです。飼い主も犬と一緒にトレーニングを受けることは確かに理にかなっていると思いました。

日本では犬はあくまでもペットですね。

そうですね。例えば、ドイツではペットショップに犬はいません。ペットショップで売られているのは金魚や鳥などです。犬はブリーダーから直接買うことが多いようですね。私もこちらで一度犬を飼うことを考えたのですが、ブリーダーと話したところ、「あなたの生活習慣を教えて下さい」と言われました。つまり、私が犬とどれぐらい関わっていられるのか知りたかったんですね。そのときは単身赴任だったので、私が働いている間は犬は一人ぼっちというか「一犬ぼっち」になってしまいます。「それだったらあなたに犬を飼わせるのは難しい」と言われてしまいました。ブリーダーはそれぞれの犬の性格を把握しているので、犬を飼いたいという人の家族構成等もチェックしつつ、「あなたであればこの犬がぴったりです」、というように犬を売るのです。そのぐらい犬や動物に対する愛情が深いみたいです。ペットショップに犬がいないというのはやはりドイツの素敵なところですね。

そうですね。さて、話は犬の方に逸れてしまいましたが、日本人学校について聞きたいと思います。幅広い年齢の児童・生徒さんがいらっしゃると聞いていますが、日本人学校はどのような構成になっているのでしょうか。

日本人学校の中には、幼稚園、小学校、中学校があります。その中で私が管轄しているのは小学校と中学校、つまり義務教育の期間です。子ども達の大多数は日系企業の駐在員の子女ですね。あるいは、ドイツの大学で研究をしている方の子女です。どなたもいずれ日本に帰ることを前提に滞在されていますので、子ども達がいつ日本に帰っても日本の学校でやっていけるように、また逆にいつ日本から転校してきても同じレベルの教育が受けられるように、日本の学校教育が求める確かな学力を身につけさせることが、この学校の一番大事な柱と言えます。

カリキュラムも日本と同じということですね。

ほとんど同じです。但し、折角ドイツに住んでいますので、小学校1年生からドイツ語のクラスを週に2時間設けています。英会話は小学校3年生から教えています。その他は、教えている科目は同じです。日本に帰って、「えっ、それは習っていない」ということにならないように、日本の学校と同等の確かな学力を付けさせるよう意識しています。とはいえ、私たちは日本ではなくドイツにいるわけですから、なかなか難しい部分もあります。例えば、日本の学校で当然のように使っている縦横の升が付いたノートはドイツでは手に入りません。また、学校にはプールがないので、近くの市民プールを使っていますが、予約や貸し切りはできないということもよくあります。

確かに漢字の練習には縦横のマスがついたノートは必要ですよね。ところで、とても早くから外国語教育を始めるんですね。

確かに漢字の練習には縦横のマスがついたノートは必要ですよね。ところで、とても早くから外国語教育を始めるんですね。

そうです。中学部は英語の授業に加えて英会話やドイツ語の授業も設けていますので、外国語を学ぶ時間は日本の学校よりも多くなります。やはりドイツに住んでいると毎日沢山の外国の言葉に触れる機会があるので、子ども達の耳も外国語に慣れてくるんですね。本校の生徒の英語の実力テストの成績はとても良いんです。生徒たちは普段はドイツ語の環境にいるのですが、自然と英語の聞く力も伸びているということなんですね。

1クラスには何名の生徒がいますか。

小学1年生から小学3年生までは2クラス。それ以上は1クラスです。1クラス19人から39人と学年により差があります。中学に入ると20名を割り込むようになります。やはり日本人学校では受験が大きなテーマであり、中学3年で帰国受験する子どもや小学校から中学校にあがる段階で受験をする子どももいます。特に高校入試は早くから意識しているので、例えばお父さんだけこちらに残ってお母さんと生徒は早めに帰国して受験に備えるというケースもあります。義務教育を終えた本校の生徒は、日本に帰って高校に行く、または引き続き外国のインターナショナル・スクールに入る、というパターンが多いです。後者のインターナショナル・スクールはフランクフルトに4つ、5つあります。欧州に3つある全寮制の私立高校に入る生徒もいます。

途中から転校してくる生徒、また転校していく生徒がかなり多いんでしょうね。

多いです。本校の特徴でもあります。約260人の子どもがいますが、一年間に50人~60人程度が入れ替わります。ですから、小学校1年生で入学して、小学6年生で卒業するときには皆が入れ替わっている、ということもよくあります。

なるほど。子ども達はこのことをどのように受け止めていますか。

親の仕事の都合だから仕方ない、と思っているようですが、やはり多感な時期の子ども達です。友達と別れるのは辛い、クラブを途中でやめるのが嫌、という声を聞きます。但し、この学校の子ども達はみんなが辛い別れを経験しています。小さな頃からたくさんの出会いと別れを経験しているため、どの子も心が優しく、相手の気持ちがよく分かる子に成長しています。

通常の日本の学校とどのような違いがありますか。

ドイツにいるからこそ可能な異文化理解教育を進めています。日本人学校に毎日通っていると、普段は日本と同じような生活を送ることになりますし、土日は家族と旅行に行ったり家族と過ごす時間が多いため、ドイツの生徒と交流する機会はなかなか持てません。これでは勿体ないと思い、当校では小学校1年生から現地の学校と交流を続けています。また、中学1年になるとホームステイ交流をします。一泊は日本の家庭でホームステイをし、一泊はドイツの家族のところでホームステイをするのです。但し、いきなり対面するのではなく、小学5年から相手校と年に一回ずつ交流をしていきます。

交流相手の学校はどこにありますか。

フランクフルトから少し離れたところのドライアイヒ市にあるハインリッヒ・ハイネ校です。日本人の子ども達は最初とても緊張しますが、帰ってくると、「行って良かった」という感想が聞かれます。ホームステイを通じてそれぞれの文化を身をもって経験できます。例えば、日本人は夕ご飯をたくさん食べますよね。ドイツの家庭ではお昼ご飯に力を入れ、夕飯はあまり食べません。このような文化の違いを経験できるのも魅力です。

子どものうちからこのような経験ができるのは素晴らしいですね。ホームステイの経験を通じて日本に行ってみたいというドイツの子供たちも増えるかもしれませんね。ところで、ドイツ語の他にもドイツの文化、ドイツの社会等について教えていますか。

小学部中学部共に修学旅行でドイツの歴史について学びます。特にナチスのホロコーストに関連して強制収容所は必ず訪れるようにしています。ドイツ人がしっかりとナチスの過去、負の遺産と向き合っている姿を子ども達に直接ふれさせたいなと。また、ただ単に収容所を見学するだけではなく、まず事前学習として社会の授業の中でドイツの歴史を学習し、フランクフルトのユダヤ人が住んでいた地域やユダヤ博物館等にも行ってみます。子ども達は、とりわけ過去の歴史と正面から向き合うドイツ人の姿勢を大いに学んでいると思います。また、修学旅行先は一般的な観光地ではなく、この学校特有の場所を選んでいます。例えば、ハンマーと鑿をつかってアンモナイト等の化石を発掘できる場所に行ったり、岩塩抗で塩を取る様子を見たりと、豊かな自然を体験できる場所に連れて行きます。去年からのコースに入れた採掘場所ではアンモナイトの化石がたくさん取れます。

とても素敵なコースですね。

ええ、下見に行った先生たちは夏休みに家族を連れてもう一度2回目の下見に行きます(笑)。

ドイツ人社会との関わりについてもう少し詳しく教えて下さい。

フランクフルト日本人学校は、フランクフルト市における日独交流の架け橋になるべき施設だと思っていますので、何か外部から声が掛かったときには積極的に参加するようにしています。ドイツの学校関係者や企業の学校訪問も受け入れますし、例えば例年10月に開催されている「日本祭り(Japantag)」では、よさこいソーランを踊ります。また、今年5月末にはヘッセン州の「文学の日」というイベントに際して、シュタイナウ市にあるグリム博物館の館長さんからの依頼を受け、本校生徒が「遠野物語」を朗読しました。余談ですが、「グリム物語」と柳田國男の「遠野物語」には共通点があります。どちらも地元の人から聞いたお話を収集したものであり、おどろおどろしい妖怪が出てくる怖い話が多いですよね。

また、ドイツ社会との関わりとしては、些細なことかも知れませんが、この地域で私たちが安心して暮らしていけるのはこの地域の方々のお陰だということで、生徒会が主催して学期に数回、学校周辺やニッダパーク等のゴミ拾いをしています。

日本の学校は結構ゴミ拾いをしますよね。

ええ。でも、ドイツの学校は基本的に掃除をしないんですよね。「何でドイツでは学校で掃除をしないんですか。」とドイツ人の先生に尋ねたところ、「何で子どもが学校で掃除をしなくてはならないのですか。」と聞き返されました(笑)。

ドイツらしいですね。私の昔の先生は、教室で使う物に対する感謝の気持ちを込めて掃除をするんだ、とおっしゃっていたような気がします・・・

全くその通りだと思います。

ところで、最近生徒さんの間で流行っていることは何ですか。

その質問が来ると思っていたので、予め子ども達に聞いてみました。まず、中学3年生の間で流行っているのは「パズドラ」です。「パズル&ドラゴンズ」というビデオゲームだそうです。また、「人狼ゲーム」という犯人捜しをするカードゲームが人気のようです。小学6年生ではけん玉が流行っています。理由を聞いたところ、担任の先生がけん玉が得意で、現地校との交流でもけん玉をやってみたんだそうです。そうしたら子供たちもけん玉は面白いとはまったみたいで。ドイツに来て初めてけん玉の面白さがわかったと言っていました。そして、小学4年、5年生の間ではトランプのマジックが流行っています。何故かというと、合宿中に班ごとで出し物を行った際に、色んなトランプマジックを研究していくうちに面白くなってきたんだそうです。

けん玉やトランプが人気とは意外です。子ども達はクラブ活動もしていますか。

小学5年生から中学3年生まで、週二回クラブ活動があります。日本のように他の学校との交流試合や全国トップの甲子園みたいなものは残念ながらないのですが。スポーツクラブ、料理クラブ、演劇部等があります。

放課後はやはり宿題がたくさん出てお家で勉強をすることになるのでしょうか。

宿題は割りと出ますね。でも、夕方に下校した後、習い事に行ったり、地元のサッカーチームで練習したり、野球チームに入っている生徒もいます。

校長先生は生徒が将来どんな人に成長してほしいと思われますか。

この学校に編入してくる子ども達は、親の仕事の都合で転校しなければならず、通い始めた当初は「行きたくない」、「辛い」と思っていることもあると思います。もちろん、すぐに新しい友達ができて楽しく過ごしていると思いますけどね。「辛い」という漢字は一本横に線を引くだけで「幸せ」という字になりますね。つまり、何事も考え方一つです。外国で生活するということはデメリットではなく、メリットだというような前向きな考え方で楽しく充実した生活ができると思います。子どもの頃から外国で生活しているこの子達は、将来グローバルな生き方ができる人材に育つでしょう。本当に金の卵みたいな子ども達だと思っています。

今の時代、日本に住んでいても、あたかもドイツに行ってきたかのようなバーチャルな体験はいくらでもできますし、インターネット一つで何でも情報は手に入ります。しかし、やはり実際にドイツで生活することでしか経験できないこともたくさんあります。以前、「日本人とドイツ人はどのようなところが違うと思いますか」と聞いたとき、ある生徒が私に教えてくれました。「どちらの国民も優しいという共通点はあるけれど、その優しさを行動に移すかどうかが違うと思う。」と。例えばどんなことだと聞くと、バスに乗っていたときに、お年寄りの方が来たり、車椅子の方が乗ってくると、ドイツ人は誰もが見た瞬間に当たり前のようにさっと席を譲ったり、車いすを押すのを手伝ったりする。そこが違うと。日本人は、私も手伝おうかな、でも断られたらどうしようかな、と遠慮してしまい、気は遣うけれども実際には行動できないことがありますよね。それは日本にいたら分からなかったことではないですか。外国に住んだからこそ、比較することで初めて相手のことをよく理解できたり、自分の国のことをよく考えてみたりできるようになります。

早いうちからいろんな経験をしていろいろと学んでいるんですね。

そうですね。また、子ども達には知識をしっかりと身につけることも必要ですが、これからの不透明な時代を生き抜く力として「本当に大事なことは何か。」ということが判断できる、深く考えることができる人になって欲しいと思っています。

さて、最後になりましたが、校長先生はフランクフルトで気に入っている場所がありますか。

いっぱいありますよ!一つはブルク・ファルケンシュタイン(Burg Falkenstein)です。タウヌスの山にあるお城で、そこからフランクフルトがとってもきれいに見渡せます。ブルク・ケーニヒシュタイン(Burg Königstein)というお城の出城です。知り合いに伝えたところ、「よく見つけたね、実は地元の人はそこに大勢押しかけて大晦日の花火を見に行くよ」と言われました。もう一つは、フェルトベルク山(Feldberg)です。冬はドイツ人の子ども達が家族でソリをやっています。今年の2月頃まで雪がしっかりと残っていてドイツ式のソリで子ども達や若者たちで林間をぬって楽しんでいました。本校の子ども達にもぜひ紹介したい場所の一つです。

そして、歴史に詳しい先生が教えてくれた場所で、今度是非行って見たいところがあります。ヒトラーが1945年にベルリンで自殺する前にフランクフルト近郊のタウヌスにあった総統大本営です。その場所にて一ヶ月程滞在して、敗戦が濃厚になりベルリンに戻ったともいわれている場所です。そのコンクリートの大本営跡は今でも残っているとのことです。あまり知られていないようですが。フランクフルトには見どころが他にもたくさんありますよね!

とても興味深い場所を教えて頂きありがとうございます。

坂下校長先生、本日はいろいろ貴重なお話をいただきありがとうございました。

(了)

* * *

「この人!」第1回(2015年3月) ~ フォルカー・ゲンプト独日協会フランクフルト会長

記念すべき第1回目はフォルカー・ゲンプト(Volker Gempt)独日協会フランクフルト会長。日本と「結婚した」というゲンプト会長。長年の日独交流にかける思いを語ります。(質問:福多副領事、マッテス職員)

プロフィール

プロフィール

高校時代の一年間を米国で過ごし、早くから異文化に慣れ親しむ。デュッセルドルフの夜間学校で日本語を習い始め、大学卒業後東京大学に短期留学。その後も日本に魅了され続け、ボン及び東京において3年間の語学課程を修了。自動車・電機分野の会社でアジア地域担当部長として活躍しながら日独交流に従事。2006年以降、独日協会フランクフルトの会長を務める他、日独産業協会や独アジア学会等で活動。趣味は旅行とハイキング。既婚、娘一人。

ゲンプト会長、この度は第1回目のゲストとしてインタビューに応じていただきありがとうございます。まず、独日協会フランクフルトの成り立ちについて教えて下さい。

フランクフルトと日本の交流開始は19世紀に遡ります。当時の日本は「大名貸」の活動によりインフレ傾向にありました。それに歯止めをかけるために日本に金・銀貨「両」の改革を勧めたのが当時のプロイセンです。その結果、日本は円を導入することを決定し、新しい円の印刷をフランクフルトのドンドルフ&ノイマン社に委託します。同社は既に1861年に誕生したイタリア王国のお金を印刷した経験がありました。 その後、印刷を監視するために年若い侍がドイツに派遣されましたが、しばらくしてイタリア人の彫刻家や職人も含めて印刷所自体が日本に持ち込まれることになります。その後、何人かが商人としてドイツに戻り、同窓会のための団体を設立しました。さらに、日本語を教えるために日本人の先生もドイツに呼ばれ、この団体はどんどん大きくなり、1911年に独日協会へと発展しました。当時の独日協会は日本からドイツに帰国した人、ドイツでホームシックにかかっている日本人、そして日本に派遣予定の労働者を訓練する人々等から成り立っていました。そう、独日協会は創設当初からドイツ文化と日本文化の架け橋だったんですね。

大変長い歴史ですね。独日協会フランクフルトはドイツで最初に創られた独日協会でしょうか。

ベルリンの独日協会の方が少し先に設立されましたが、フランクフルトはそれに続いて2番目です。会員数もベルリンに続いて2番目に多いです。

現在は何名の会員がいらっしゃいますか。

約400人です。その内、40の企業が会員となっています。

独日協会が具体的にどのような活動をされているかお聞かせいただけますか。

独日協会が具体的にどのような活動をされているかお聞かせいただけますか。

定期的に講演会や当地日本法人会と共催で経済懇談会を開催する他、遠足や家族向けイベントを行っています。特に子供連れの駐在員夫人がネットワークを作れる場を提供できるよう心がけています。映画上映会も開催しており、今年は人気の高い『バルトの楽園』を再上映します。さらに、訪日を控えたドイツ人の企業関係者、学生等に対してボランティアでアドバイスを行っています。例えば今週末は、14歳から17歳までのボーイ/ガールスカウト40人を対象にお箸の使い方やお辞儀の仕方等日本におけるマナーを紹介しました。また、毎月第1金曜日には日本に興味のある方が誰でも気軽に参加出来る「シュタムティッシュ」といういわゆる飲み会も行っています。さらに、今年は新企画として、3週間にわたる日本旅行を計画しています。テーマは「桜と温泉」で、桜の開花前線を追って日本列島を南から北へ移動しながら、観光地化されていない山奥のお寺や侍の集落を見学します。伝統的な旅館に泊まるのも魅力の一つです。これを私は「上級者向けの日本旅行」と呼んでいます。独日協会理事のカスパーさんご夫婦が引率する予定であり、申し込みはあっという間に満員となりました。まだまだ申し込みが来ているので、来年も同じような旅行を計画するか考え中です。その他にも、フランクフルト大学東アジア学研究センター(IZO)と協力したり、新年会やフランクフルト日本デーといったイベントを企画、実施します。理事のシュレーダーさんによる俳句サークルもあります。会員のシュナーベルさんの墨絵教室は大人気で、今では日本人まで習いに来ています。さらには日本人研修生の相談窓口として、例えば昨年は有機農業で利用されている益虫の専門家や、リンゴワイン、牛乳やチーズの若手専門家の相談にも乗りました。

本当にいろいろな活動をされていますね!ところで、ゲンプト会長はそもそもどのようにして日本に関心を抱くようになったのでしょうか。

これが結構早い時期なんです。私は5歳で小学校に入学したので(通常は6歳)、高校を卒業するまで教室で常に一番若い生徒でした。当時は戦争の影響で学校に行けなかった子供もクラスにたくさんいて、私より4歳年上の子もいました。やはり子供のうちは年齢による体格の差も大きく、チームスポーツでは不利だと思ったので、個人スポーツに熱中したんです。そんなある日、友達が柔道教室に連れて行ってくれました。地元に州の警察学校があったので、柔道は当時から導入されていたのです。これは当時すごくエキゾチックなことでした。柔道の先生は芥川龍之介を愛読していた読書通で、彼に「感染された」のかもしれません(笑い)。そのうち、自然と柔道中に使われる「上腕挫十字固」などの意味が知りたくなり、学校を卒業後、デュッセルドルフで職業訓練を受けながら夜間学校で日本語を勉強し始めました。今ではまさに日本と「結婚した」と言えるぐらいの日本通ですが、全ては柔道から始まりました。柔道はただのスポーツではなく、形式を重んじる精神性のあるスポーツなんです。

現在も柔道をされていますか。

日本から帰国してから7年間は警察学校で柔道を教えていました。まぁ鳥なき里の蝙蝠(こうもり)という感じでしたね。当時柔道はまだそれほど人気がなく、学校には黒帯もいませんでした。今とは全然違いますね。現在では第一線で戦うことができなくなったので道場に立つのはやめましたが、その代わりに他のことに取り組むようになりました。

なるほど。ゲンプト会長は日本と長年関わっておられますが、日本の何がそんなに特別なのでしょう。日本と関わる意義とは何でしょうか。

日本はアジアにおいてある意味「特別」です。日本ほど土着の文化が残っている国は他にタイのみです。両国は長い歴史の中で一度も植民地化されたことはありません。ところで、明治時代に入ってから多くの浪人がタイに渡り、王宮警察を務める等、警察の訓練に携わっていたみたいですよ。

日本は西洋の文物を取り入れながらも自らの文化を守り通した点で非常に魅力的だと思います。いわば日本は西洋のあらゆる技術を持っている東洋の国です。日本古来の伝統は、例えばお正月や結婚式等で見られます。確かに日本は議院内閣制や先端技術等、様々な西洋文明を取り入れながら近代化を成し遂げましたが、それによってアイデンティティが失われたわけではありません。つまり明治時代は日本に激変をもたらしましたが、日本人の魂は失われていないんです。これはすごいことだと思います。

そして、背景事情はまったく異なっていても、日本とドイツの教育の価値観は同じです。正確さ、時間を守ること。以前は「プロイセンの美徳」とも呼ばれたことですね。むしろ今日では様々な分野で日本が私たちドイツ人の模範となっていると思います。例えば電車が時間通りにやってくることや年配者への尊敬の念を持つことなど・・・。とはいえ、両国が学び合えることは沢山あります。昔はドイツがカメラ分野で最先端を走っていましたが、その後日本に取って代わられ、現在では両国の企業が連携してソニーはツァイス、パナソニックはライカのレンズでカメラを制作しています。つまり両国から最高のものを集めて1つのものを作り上げる・・・。1つの分野で競合しないのはとても良いことだと思います。日本ほど信頼できるパートナーはなかなかいません。日本とドイツの間には、信頼関係が根付いています。

フランクフルトの日本人コミュニティーの特徴は何でしょう。他の都市の日本人コミュニティーとの違いはありますか。

一言で言えば、ここの日本人はビジネスライクでオープンです。例に漏れず日本人同士で固まるのも好きですが、周りに対してもとても開けています。私自身も他の都市に住んでいた経験から、都市によって日本人が抱えている問題も様々であり、したがって独日協会の役割にも違いがあることがわかります。小規模な街ですと、例えば当局への申請、入国手続き、結婚や子供の教育等についての情報提供が独日協会の役割となりますが、フランクフルトでは事情が違います。ここは、4人に1人が外国人というインターナショナルな街であり、話されている言語は150語以上なんです。また、当地の日本人学校は非常に優秀かつオープンです。ここフランクフルトでは、国籍を気にすることなく人々は一緒に生活しています。私の考えでは、フランクフルトはドイツで一番オープンな街だと思います。ミュンヘンもオープンではありますが、やはりバイエルンです。レーダーホーゼン(皮ズボン)とビールなしでは語れませんよね(笑い)。

ところで、ゲンプト会長が長年取り組んでいてまだ実現していない夢のプロジェクトはありますか。

ところで、ゲンプト会長が長年取り組んでいてまだ実現していない夢のプロジェクトはありますか。

もちろんありますよ!先程お話した日本の紙幣印刷の歴史に関することです。数年前から関連する書類を数冊のフォルダーにまとめました。フランクフルト大学日本学科のキンスキー教授にも協力していただいています。数年後に作業を完了させ、出版するのが目標です。ドイツ連邦銀行貨幣博物館ではまだ当時のオリジナル紙幣が保管されていますが、あまりにも薄いため展示はされていません。実はまだまだ不明な点も多いんです。私個人としても非常に関心のあるテーマですが、独日協会にとっても最重要テーマの一つであると思っています。フランクフルトと日本の交流の起源に直接関わるテーマなんです。

現在、他にどのような事業に携わっていらっしゃいますか。

ヘッセン方伯家(当地のかつての領主)財団所有のお城にあるヴォルフスガルテン庭園内の「日本庭園」の修復事業です。我々が同財団に修復を持ちかけたのがきっかけで事業が開始されました。恐らく、今年の秋に園芸の専門家が庭園の成り立ちや特長について説明するツアーを開催する予定です。この庭園は50ヘクタールもあり、約3分の1あるいは半分が20世紀初頭に築かれた日本庭園です。年に2度、紅葉の時期等に一般公開されます。

長年日独交流に尽力されてきた中で、特に思い出に残っている出来事はありますか。

2011年の秋、日独友好関係150周年及び独日協会フランクフルト設立100周年に際して、前述のヴォルフスガルテン庭園で日本祭りを開催しました。庭全体が綺麗に整備され、日本から三味線、弓道、剣道、舞踊等の専門家80名にお越しいただきました。ヘッセン方伯家も一輪草を小鉢に入れて販売し、売上金全額を福島に寄付して下さいました。2日間で2万1千人の観客が訪れ、大変素晴らしい催しとなりました。また、震災支援に関しては、ドイツからの献身的な支援が印象に残っています。例えば、コンチネンタル社は3~4千人の従業員が献血し、赤十字からもらったお金を福島のために寄付しました。また、ある一般の方は被災地の子供用施設のために50万ユーロを寄付してくれました。独日協会としてはこれほど高額の寄付をすることはできませんが、このような支援を呼びかけ、4年が経った今でも非常に多くの支援を受け付けています。

さて、話は日本に飛びますが、ゲンプト会長の日本旅行のお勧めスポットを教えていただけますか。

京都、奈良、鎌倉、日光、浅草はマストですが、私のお勧めは長崎です。シーボルトを通じた医学の受容をはじめ、長崎は日本における西洋の原点です。そこから更に平戸島へ渡ってみて下さい。昔、多くの隠れキリシタンが本土から逃げて平戸島に渡りました。当時の支配者から迫害されつつも陰ながら育まれた西洋との触れ合いの原点がそこには見られます。例えば多くのお寺にマリア観音があります。一見、仏教の観音様ですが、注意して見ると十字架が隠されているのがわかります。また、平戸は私にユグノー(注:17世紀以降にフランスから迫害されてドイツ等に移ったプロテスタント教徒のこと)について思い出させてくれます。私の祖先は、フランスから逃げた当時のフランドル地域のプロテスタント教徒でした。フランクフルトの位置するヘッセン州にも、南方の黒い森にも、また私の出身地のニーダーザクセン州にも迫害されたユグノーが密かに集まってできた谷の中の町があります。平戸もこれに似ています。訪れる度に、異文化交流が始まった時代に迷い込んだような気分にさせられます。

日本からの観光客にお勧めできるフランクフルトの名物料理はありますか。

日本からの観光客にお勧めできるフランクフルトの名物料理はありますか。

フランクフルトといえば、「緑のソース」(ハーブソース)です。卵やビーフとよく合います。私たちにとっての緑のソースは、きっと日本人にとっての醤油のようなものでしょうね。いわゆる故郷の味です。以前は、海外暮らしのフランクフルト出身の友人に8種類のハーブセットをお土産に持って行ったものです。他には、言わずもがなのフランクフルトソーセージ。当地名物のリンゴワインは好みが分かれますね。近郊のタウヌス山地のバウムクーヘンもお勧めです。

日本で有名なあのバウムクーヘンですか。

その通り。まさにここで誕生したんです。私の個人的な意見ですが、一番美味しいバウムクーヘンはタウヌス地方ケーニクスシュタイン市の洋菓子屋クライナーにあります。クライナーでは、以前から日本人が洋菓子マイスターの訓練を受けているんですよ。

なるほど。是非行ってみたいですね。フランクフルトの観光名所のお勧めは?

まず市政の中心であるレーマー広場とパウルス教会。また、非常に素敵な建築の旧オペラ座。映画博物館から彫刻美術館まで数多くの博物館や美術館が軒を連ねる「美術館の河岸」。これは他の町ではなかなか見られませんよね。私が日本の方によく紹介するのはゼンケンベルク自然博物館の巨大な恐竜です。また、近くのバート・ホンブルク市にある古代ローマの軍事防衛拠点「ザールブルク」も名所の一つです。400年間もローマと北ゲルマニアの狭間に存在し続け、紀元後350年の最盛期には2万人もの兵士が駐留していました。残念ながらオリジナルは残っていませんが、ヴィルヘルム2世の下で想像力を働かせながら再建されました。協会会員とともに遠足することもよくあります。一つ面白い話があるのですが、ザールブルクがユネスコ世界遺産に登録されたことについて、一度日本の方から「なぜ君たちドイツ人は自らの祖先が敵対していた占領者ローマ軍の陣営を自分の意思で世界遺産に申請するのだ?全く理解できない。」と言われたことがあります。確かに言わんとしていることはわかりますが、私たちは古代ローマの文化も相当受け継いでいるし、ルーン文字(注:古代ゲルマン諸語の表記に用いた文字)ではなくローマ字を使用しているし・・・。ローマの文化なしで私たちの文化は考えられません、とそのときはお返事しましたが、この例は日本がどれほど長い間自らの文化を維持してきたかということを物語っています。ザールブルクのような異文化の合流点を前にすると、拡大鏡を当てたように色々と見えてくることがあります。文化の違いによって様々な考え方、見方もあるものだなと。だからこそ異文化交流は面白いと思います。

これからの日独交流を担う若い世代へ言いたいことはありますか。

お互いに関心を持ち、知識や経験を共有することによって、昔のような親密な関係を蘇らせてほしいと思います。基本的価値が似ているからこそ、お互いに学びあえることが沢山あります。日本の年配世代は「野ばら」を完璧に歌うことができましたが(私たちドイツ人はできません)、40年代以降の日本人はドイツよりむしろスタンフォードやハーバードに留学しています。音楽を勉強するためにドイツにくる日本人はいますが、物理学やドイツ語を勉強するために来る人はあまりいません。

しかし、最近新たにまた共通の関心事項が出現しました。過去数年間でドイツでも爆発的に人気を集めているコスプレと漫画のことです。突然、若者にとって日本はまた「クール」になりました。ドイツの若者が日本文化と関わる最初のきっかけがアニメや漫画となったのです。その後、漫画をオリジナル言語で読みたくなった若者は日本文化言語センター(フランクフルト市内のロスマルクト付近に所在)の日本語クラスに通い始めることでしょう。伝統文化も大切ですが、我々も時代に合わせて新しいものを取り入れ、若い世代が関心のあるテーマについて意見交換できる場を作らなければなりません。そしてそれを発展させていくことが重要だと思っています。

欧州には多くの若者が歩いているサンティアゴ・デ・コンポステーラという道がありますよね。日本には東海道という昔ながらの道があります。歴史について学びながら広重の見た世界を歩くという旅行も趣があります。現代の日本とは少し違った何かが見えてくることでしょう。昔の日本を懐かしむばかりで現代に背を向ける必要はないと思いますが、その国の背景を理解するには昔のことを知るのも大事です。関西空港や東京タワーも良いですが、奥多摩もまた良いんですね。独日協会のシュタムティッシュも、若者がお互いを知り合い、交流を始める場として重要です。ここからお互いへの関心が生まれます。独日青少年団体の訪日プログラムに参加するのも良いでしょう。我々独日協会は時代に合わせて変化すべきであり、それはうまくいっていると思っています。

ゲンプト会長、貴重なお話、どうもありがとうございました。

(了)