Home > Deutsch-Japanische Beziehungen > Interview-Serie „Kono hito! – Menschen vorgestellt“

Interview-Serie „Kono hito! – Menschen vorgestellt“

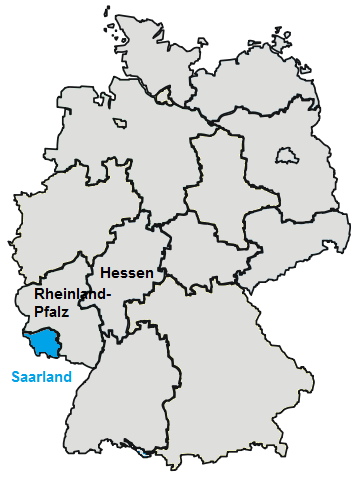

Beginnend mit der ersten Folge im März 2015 stellen wir Ihnen hier Menschen vor, die sich für die deutsch-japanischen Beziehungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland engagieren.

* * *

Folge 4, April 2016: Tokiko Ishi, Vorstandsvorsitzende des Japanischen Kulturzentrums e.V.

Folge 3, November 2015: Manfred Krischek, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Saarbrücken

Folge 2, August 2015: Akihiro Sakashita, Schulleiter der Japanischen Internationalen Schule Frankfurt am Main

Folge 1, März 2015: Volker Gempt, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt

* * *

Folge 4, April 2016

Tokiko Ishi, Vorstandsvorsitzende des Japanischen Kulturzentrums e.V.

In der vierten Folge unserer Interviewreihe "Kono hito! – Menschen vorgestellt" erzählt uns Frau Tokiko Ishi, Vorstandsvorsitzende des Japanischen Kulturzentrums e.V., von den schwierigen Anfängen des Kulturzentrums und ihren Erfahrungen als Japanischlehrerin in Deutschland. (Die Fragen stellte Vizekonsulin Fukuda. Aufzeichnung und Übersetzung des Interviews: Elena Hilgenberg.)

P R O F I L

Geboren 1944 in Tōkyō. Abschluss der Fakultät für Anglistik an der University of the Sacred Heart in Tōkyō. Frau Ishi kam anlässlich der Gründung des Sprachzentrums für Japanisch e.V. im Jahr 1994 nach Deutschland und ist seit Juli desselben Jahres bis heute dessen Vorstandsvorsitzende. Sie ist verheiratet und hat drei Töchter. Von 2002 bis 2004 lebte Frau Ishi zudem in der Republik Sambia im südlichen Afrika, für die ihr Mann zum Botschafter ernannt worden war.

Frau Ishi, vielen Dank, dass Sie sich für das heutige Gespräch Zeit genommen haben.

Ich bin diejenige, die sich für die Einladung zum Interview bedanken muss.

Um ehrlich zu sein, ist es heute das erste Mal, dass wir im Rahmen dieser Interviewreihe eine Frau interviewen. Als wir uns überlegten, mit wem wir das Interview führen sollten, dachten wir, dass wenn es um weibliche Führungspersönlichkeiten hier in der Region geht, es kaum jemanden außer Ihnen gibt…

Aber nein, überhaupt nicht.

Nun, Sie sind bereits seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzende des Japanischen Kulturzentrums e.V. Könnten Sie uns zunächst einmal beschreiben, wie es zu der Gründung des Zentrums gekommen ist?

Es ist bereits gut 25 Jahre her, dass wir im Jahr 1992 in Tōkyō den in Deutschland eingetragenen Verein Nihongo fukyū sentā

(Sprachzentrum für Japanisch e.V.) gründeten. Mitglieder zur Zeit der Gründung waren neben mir und Frau Knoblauch (Anmerkung: die Geschäftsführerin des Zentrums) noch andere Menschen, die Interesse an oder auch irgendeine Verbindung zu Deutschland hatten. Zudem waren auch viele prominente Persönlichkeiten Mitglieder in diesem Verein. Geht man den Gründen hierfür nach, so kommt man bei Herbert Zachert, dem ehemaligen Direktor des japanologischen Seminars an der Universität Bonn, an. Herr Zachert hatte vor dem Krieg an der Oberschule Matsumoto in Matsumoto, Präfektur Nagano, Deutsch unterrichtet. Diese Schule war eine Oberschule nach dem alten Schulsystem mit einem hohen Level und wurde von vielen herausragenden Schülern besucht. Herr Zachert war eine äußerst beliebte Person und hing sehr an Japan. Einer der Gründe dafür war wohl auch, dass seine Frau Halbjapanerin war. Viele Schüler, die in dieser Schule von Herrn Zachert Deutsch beigebracht bekommen haben oder die Lehren ihres Lehrers teilten, wurden später in den verschiedensten Bereichen aktiv. Weil diese Menschen einen Beitrag zu der Entwicklung der deutsch-japanischen Beziehungen leisten, Deutschland ihre Dankbarkeit erweisen wollten, wurden sie Mitglieder in diesem Verein.

An der Gründung des Vereins war auch eine Frau namens Makiko Sakakibara als Repräsentantin der Gründer beteiligt. Nachdem sie lange in Amerika gelebt hatte, lebte sie zehn Jahre in der Umgebung von Frankfurt. Zu der Zeit befand sich Japan gerade auf dem Höhepunkt der Bubble-Wirtschaft und das Interesse an Japan als einer Wirtschaftsgroßmacht wuchs überall auf der Welt stark. Auch in Deutschland war das Interesse an Japan groß – sogar die Japanischkurse in kleinen Städten auf dem Land waren voll belegt! Da bemerkte Frau Sakakibara, dass es in der Umgebung von Frankfurt keinen Ort gab, an dem man Japanisch lernen konnte, fasste die Gründung einer Schule, an der einfache Leute außerhalb der Universität Japanisch lernen konnten, ins Auge, warb Gründer an und richtete das Sprachzentrum für Japanisch ein.

Ich selbst hatte keine direkte Verbindung zu Deutschland, doch ich brachte zu der Zeit Ausländern in Tōkyō Japanisch bei. Tatsächlich habe ich zuvor vier Jahre in New York gelebt und obwohl ich Englisch in der Schule gelernt hatte, habe ich mich sowohl im sprachlichen Bereich als auch mit kulturellen Unterschieden ziemlich abgemüht. Da habe ich gedacht, dass, wenn ich erst einmal wieder in Japan bin, diesmal ich die Ausländer unterstützen will. In solch einer Zeit habe ich von diesem Projekt, in Deutschland eine Basis einzurichten, um die japanische Sprache und Kultur zu verbreiten, erfahren und gedacht, dass auch ich vielleicht dabei mitwirken kann.

Dann stieß ich zu den Gründern, sammelte etwa zwei Jahre lang in Tōkyō Kapital und bereitete das Lehrmaterial vor. Als Lektorin für Japanisch hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, bei dieser besonderen Gelegenheit der Gründung einer neuen Organisation auch ein neues Lehrbuch für Deutsche zu schreiben. In der Zwischenzeit dachte ich, dass ich für etwa zwei Jahre nach Deutschland gehen würde, weil das Lehrbuch gelegentlich korrigiert werden muss, wenn es tatsächlich in Deutschland zum Einsatz kommt und auch Lehrer ausgebildet werden müssen. So ist es so weit gekommen, dass ich meiner Familie eines Tages verkündete, dass Mama nach Deutschland gehe (lacht).

Wie hat Ihre Familie darauf reagiert?

Dankenswerterweise haben mich meine Kinder unterstützt. Mein Mann ist eigentlich Zeitungsreporter, sodass er in allen Ländern der Welt unterwegs war. Es ist auch vorgekommen, dass er, wenn in Afrika eine Hungersnot ausgebrochen war, sagte, dass er es bereuen werde, wenn er jetzt nicht hingehe und plötzlich nach Afrika aufbrach (lacht). Als Wissenschaftsjournalist behandelte er verschiedene Umweltprobleme, wurde zu einer Art Vorreiter bei Umweltproblemen und war deshalb in allen Ländern der Welt unterwegs. Allein durch seine Dienstreisen ist er in 140 Ländern gewesen, glaube ich. Nach New York bin ich zwar mitgegangen, aber ich musste auch an die Kindererziehung denken und habe danach das Haus gehütet. Wenn mein Mann damit angab, dass er in der Firma die Nummer eins bei der Anzahl der Dienstreisen sei, erwiderte ich, dass ich dann in der Firma die Nummer eins im Haushüten sei (lacht).

Das haben die Kinder die ganze Zeit mit angesehen und sagten mir, dass ich nach Deutschland gehen solle, weil ich diesmal damit dran sei, das zu tun, was ich wollte. Sie haben wohl gedacht, dass mein Mann nicht mehr dagegen sein kann, nicht wahr. Da wir seit vielen Jahren verheiratet waren, war es tatsächlich so, als ob er verstanden hätte, dass mir die Sache damals wirklich ernst war. Es heißt, dass er Freunden gesagt hätte, Tokiko würde für diese Sache ihr Leben aufs Spiel setzen. Da dachte ich, dass er doch ein wenig übertreibt (lacht).

Ich verstehe. Das heißt dann wohl, dass sich Mama auf diese Weise das Verständnis und die Unterstützung durch ihre Familie sicherte und loszog (lacht).

Ja, so war es. Tatsächlich hatte ich sowohl ein Bewusstsein der Verantwortung dem Lehrmaterial gegenüber, das ich erstellt hatte, als auch ein starkes Gefühl, vor Ort helfen zu wollen, weil nach der Eröffnung einer Schule auch deren Betrieb anstrengend ist. Unglücklicherweise ist es tatsächlich sofort nach der Eröffnung der Schule intern zu Problemen gekommen und der damalige Vorstand trat zurück. Bei der Gelegenheit gab es niemanden außer mir, der die Vertretung hätte machen können und so trat ich mein Amt als Vorstandsvorsitzende an, "bis sich der nächste Vorstandsvorsitzende findet". Das ist bis heute so. Glück im Unglück war, dass ich Frau Knoblauch, die wegen der Arbeit ihres Mannes nach Frankfurt zurückgekehrt war, sofort darum bat, Geschäftsführerin zu werden. Seitdem haben wir alles in guter Zusammenarbeit erledigt.

Ich denke, dass dieses Zentrum wirklich nur so werden konnte, weil Sie beide seit vielen Jahren ein Vertrauensverhältnis verbindet. Wo wir gerade bei dem Thema sind – wer unterrichtet hier eigentlich Japanisch?

Ganz am Anfang habe ich etwa drei Lehrer aus Japan mitgebracht. Die späteren Lehrer hatten alle hierzulande unterrichtet. Die Lehrer, die aus Japan gekommen waren, wurden immer weniger, bis im Jahr 2000 schließlich keiner von ihnen mehr da war. Da ich auch für die Kurse zur Ausbildung von Japanischlehrern zuständig bin, stellen wir auch diejenigen als Lehrer ein, die bei diesen Kursen besonders gut waren. Schließlich kennen sie bereits unsere Lehrmethoden und können die Konsistenz wahren. In der letzten Zeit stammen fast alle Lehrer aus diesen Kursen. Eigenproduktionen eben (lacht).

Auch ich kenne mehrere Lehrer des Zentrums und sie sind alle wirklich wunderbare Menschen. Nun, ich nehme an, dass es in der Anfangszeit des Zentrums schwierig war, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, doch wie hat es wirklich ausgesehen? Kam es auch mal vor, dass kaum Schüler kamen?

Selbstverständlich kam das vor. Wir hatten auch unter anderem Geldprobleme. Schließlich sind wir ein gemeinnütziger Verein und kein Unternehmen, Unterstützung vom Staat bekommen wir auch nicht. Es war zudem schwierig, Spenden zu sammeln, weil der Bekanntheitsgrad niedrig war. Da hat ein Event diese Situation verändert. Im Jahr 1997 wurde hierzulande die so genannte Japanische Woche veranstaltet und etwa zwei Monate lang wurden verschiedene Events durchgeführt. Zu dieser Zeit haben wir die Verwaltung übernommen. So hat beispielsweise Frau Knoblauch etwa drei Monate ohne Pause gearbeitet. Bei diesem Anlass sind auch unsere Verbindungen zum Generalkonsulat von Japan entstanden. Wir hatten zwar wirklich große Mühe damit, Geldmittel anzuwerben, doch wir hatten ein Riesenglück, dass in Zeiten, in denen wir in Schwierigkeiten waren, Menschen in Erscheinung getreten sind, die uns geholfen haben. Auch von der Japan Foundation konnten wir Unterstützung in Form von Zuschüssen zur Entlohnung von Japanischlehrern bekommen. Wir haben alle möglichen Beziehungen ausgeschöpft.

Hinter der Tatsache, dass es das Zentrum heute noch gibt, stecken Ihre unermüdlichen Anstrengungen. Was hat Sie in dem Maß angetrieben?

Zum Beispiel ist es ja so, dass wenn man heiratet, man seiner Familie gegenüber auch eine Verantwortung trägt. Commitment ist notwendig. Auf die gleiche Weise habe ich auch dieser Arbeit gegenüber ein starkes Gefühl der Verantwortung. Tatsächlich wurde mir damals vor der Eröffnung des Zentrums, als ich mich bei der Botschaft und beim Generalkonsulat beraten ließ, gesagt, das wir bitte nicht innerhalb von zwei, drei Jahren Pleite gehen sollen. Ich denke, dass es in der Tat viele Organisationen gibt, die innerhalb von zwei, drei Jahren Pleite gehen. Auch im Fall des Zentrums war es so, dass alle zur Zeit der Krise direkt nach der Eröffnung der Schule aufgehört haben. Zu dieser Zeit sprach mein Mann vom japanischen Märchen vom Tanuki, der in ein Boot aus Schlamm gestiegen war. Er sagte: "Du bist die einzige im Boot aus Schlamm. Ist das wirklich in Ordnung? " (lacht). Aber natürlich war ich nicht allein. Ich habe auch mit Freunden in Tōkyō gesprochen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich hier nicht einfach so aufhören konnte. Ich hatte das starke Gefühl, dass es mir für die Deutschen, die sich gefreut haben, als sie davon hörten, dass in Deutschland eine Schule für japanische Sprache eröffnet wird und für meine japanischen Freunde, die mich unterstützen, sehr leid tun würde, wenn ich den einfachen und bequemen Weg genommen hätte. Deshalb sagte ich zu meinem Mann: "Ich mache dir zwar Sorgen, aber lass mich hier noch ein bisschen weitermachen". Mein Mann hat zwar nichts gesagt, aber ich denke, dass er meinen Entschluss nachvollziehen konnte.

Ich sehe Verantwortungsgefühl als etwas sehr Wichtiges an. Die Verantwortung dafür, dass Japaner das Zentrum eröffnet haben, habe ich sowohl Deutschland als auch Japan gegenüber. Ich denke, dass es dieses Verantwortungsgefühl war, das mich bis heute unterstützt hat. Ich denke, dass das bei Frau Knoblauch, die die ganze Zeit alles mit mir zusammen gemacht hat, nicht anders sein wird.

Das ist ein wirklich beeindruckendes Verantwortungsgefühl! Diese Schule ist für Sie wohl so etwas wie Ihr eigenes Kind, nicht wahr?

Ja, so ist es. Ich habe auch mit dem Gedanken geheiratet, eine gute Familie gründen zu wollen – auf genau die gleiche Weise habe ich bis heute den Gedanken gehabt, dass ich diese Schule zu etwas Gutem machen will. Wenn ich hier in Deutschland war, so habe ich meine Familie nie vergessen und wenn ich in Japan war, so habe ich dieses Zentrum niemals vergessen. Beides ist für mich in etwa gleich wichtig. Zu welchem der beiden ich auch immer zurückkehre, habe ich viel zu tun (lacht).

Wie ich gehört habe, haben Sie sowohl in Deutschland als auch in Japan viele Freunde (lacht). Wie war die Reaktion der Gesellschaft in Deutschland, als Sie das Zentrum eröffneten?

Zur Schuleröffnungsfeier sind ziemlich viele Menschen gekommen. Die Feier haben wir bei der Industrie- und Handelskammer hier veranstaltet, doch sie wurde auch von den Medien aufgegriffen – die Reaktion war also sehr gut. Es war wohl so, dass noch Interesse an Japan geblieben war. Am Anfang lag die Zahl der Schüler bei etwa 80, stieg dann aber nach und nach.

Wie viele Schüler hat die Schule bisher in etwa gehabt?

Ich denke, dass es bereits mehr als zehn Tausend sind.

Das sind ja richtig viele! Wie viele Schüler haben Sie denn gegenwärtig ungefähr?

Jedes Semester sind es um die 240 im Bereich japanische Sprache. Bei Deutsch sind es etwas mehr als 100.

Sind es so viele?!

Ja, wirklich. Schließt man die Kurse zur japanischen Kultur mit ein, sind es fast 400 Schüler, die diese Schule besuchen. Es gibt auch viele Schüler, die fortlaufend Kurse besuchen. Ich denke, dass das eine großartige Eigenschaft von Deutschen ist. Ich habe das Gefühl, dass es viele Deutsche gibt, die so lange weitermachen, bis sie zufrieden sind, wenn sie einmal angefangen haben, etwas zu lernen. Ich habe in Tōkyō zwar Menschen verschiedener Herkunftsländer unterrichtet, doch diejenigen, die in dieser Hinsicht am schwierigsten waren, waren Amerikaner (lacht). Es ist zwar gut, dass Amerikaner sich schnell auf Neues stürzen, doch sie geben schnell Dinge auf, die für sie ihre Notwendigkeit verloren haben. Vielleicht kann man sagen, dass sie sich schnell an neue Umstände anpassen… Bei unseren deutschen Schülern ist die Fortsetzungsrate hoch, drei, vier Jahre sind nicht selten – es gibt auch Schüler, die unsere Schule schon seit zehn Jahren besuchen! Da ich Japanisch unterrichte, spüre ich es, aber unter den Schülern gibt es so gut wie keine unangenehmen Menschen. Offenbar gibt es unter denjenigen, die andere Kulturen studieren, viele, die intellektuell sind und deren Geist anpassungsfähig ist.

So ist es wohl wirklich – unter anderen Kulturen gegenüber offenen Menschen sieht man so gut wie niemand Unangenehmes. Wie alt sind ihre Schüler in etwa?

Das ist ganz verschieden. Wir haben Schüler, die etwa zehn Jahre alt sind. Obwohl uns bei Kindern, die noch jünger sind, manchmal nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen: "Warte noch ein bisschen". Das höchste Alter ist wohl wahrscheinlich 70 Jahre.

Dass auch so kleine Kinder Interesse an Japan haben! Aus welchen Gründen lernen denn die meisten Leute Japanisch?

Offenbar ist die Einflusskraft von Anime und Manga ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Fast alle Schüler, die Teenager sind, haben Interesse daran und fangen deshalb an, Japanisch zu lernen. Außerdem gibt es auch viele Leute, die dadurch, dass sie Kampfsportarten wie Karate oder Kendo machen, Interesse an Japan bekommen haben. Dann offenbar noch die Essenskultur. Obwohl es nicht Viele gibt, die aus Business-Gründen Japanisch lernen, sind es in letzter Zeit mehr geworden. Sie verstehen wohl, dass es schwierig ist, so weit zu kommen, dass man die Sprache auch im Job nutzen kann.

Das denke ich auch.

Dann gibt es auch Viele, die ihre japanischen Ehepartner oder Freunde angeben. Das ist ein außergewöhnlich starker Motivationsgrund.

Ich verstehe. Es gibt doch bestimmt auch Leute, die nach Japan reisen wollen, oder?

Ja, so ist es. Sie denken bestimmt, dass sie in Japan in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn sie die Sprache nicht verstehen – die Schrift ist ja auch anders. Selbst die Zahlen sind anders. Doch das, worüber ich mich am meisten gewundert habe, ist, dass es Viele gibt, die als ihre Motivation angeben, dass sie eine Sprache von einer gänzlich anderen Form lernen wollten. Gerade das ist Bildung, denke ich da bewegt.

Welche Punkte sind beim Japanischunterrichten schwierig?

Ich denke, der Punkt, dass die Schrift anders ist, stellt für Menschen aus Deutschland und Europa eine große Hürde dar. Doch ich denke, dass die Grammatik einfach ist. Im Japanischen gibt es keine Unterscheidung beim grammatikalischen Geschlecht der Nomen wie "der, die, das" und auch Adjektive müssen nicht angepasst werden. Auf der anderen Seite gibt es offenbar Schwierigkeiten, die aus den unterschiedlichen Denkweisen erwachsen. Zum Beispiel die japanischen Ausdrücke für das Geben und Empfangen "ageru", "morau" "kureru". Zum Beispiel wenn man sagt: "Ich bin umgezogen" ("Hikkoshi wo shita"). Wenn der Gesprächspartner dann sagt: "Das war bestimmt anstrengend", sagt man dann: "Nein, es ging. Freunde haben mir beim Umzug geholfen" ("Iie, daijôbu deshita. Tomodachi ga watashi no hikkoshi wo tetsudaimashita")? Das ist das Japanisch von Ausländern.

Das stimmt! Als Japaner würde man: "Freunde haben mir freundlicherweise geholfen" ("Tomodachi ga tetsudatte kuremashita") sagen.

Genauso ist es. In solchen Situationen sagen Japaner "freundlicherweise geholfen" (Anm.: der Sprecher ist dankbarer Empfänger einer Leistung): "tetsudatte moraimashita", "tetsudatte itadakimashita", "tetsudatte kuremashita". Durch diese Ausdrücke, "kureru", "morau" usw., wird das Gefühl der Dankbarkeit ausgedrückt. Darin liegt die Stärke der japanischen Sprache. Japaner möchten immer anderen gegenüber freundlich sein und sind dankbar, wenn sie Freundlichkeit empfangen. Ich denke, dass es dieses Charakteristikum, diese besondere Eigenschaft gibt. Deshalb sagt man "Freunde haben mir freundlicherweise geholfen" ("Tomodachi ga tetsudatte kuremashita"), wenn Freunde einem geholfen haben und man dafür dankbar ist, weil dann auch der Hörer versteht, dass man Dankbarkeit empfindet.

Ich verstehe. Es ist mir gar nicht aufgefallen.

Zudem gibt es noch die Passivform. Haben Sie, wenn sie davon gesprochen haben, dass es geregnet hat, nicht schon einmal den folgenden Ausdruck benutzt? "Gestern hatte ich keinen Schirm dabei, da wurde ich ganz nass" (wörtl. "wurde ich beregnet"; "Kinô kasa wo motte nakute, ame ni furarechatta"). Das ist doch eine Passivform, nicht wahr?

Ja.

Doch eigentlich sollte das intransitive Verb "furu" ("regnen", "fallen") keine Passivform haben! Ein weiteres Beispiel wäre: "Das Baby weint" (wörtl.: "Ich werde vom Baby beweint"; "Aka-chan ni nakarechatte") usw. Empfangene Unannehmlichkeiten auf diese Weise mit der Passivform auszudrücken, ist offenbar ein Charakteristikum der japanischen Sprache.

Zweifelsohne…Deshalb ist eine Sprache ziemlich schwierig, wenn man die Kultur nicht versteht…

Genauso ist es. Eine weitere Schwierigkeit der japanischen Sprache ist die Vielzahl der Vokabeln. Das Japanische ist äußerst vielschichtig. Im Japanischen gibt es Lehnwörter, die in alten Zeiten aus China gekommen sind ("kango") sowie japanische Wörter, die von den Japanern ursprünglich verwendet wurden ("wago"). Zum Beispiel das japanische Wort "nobasu" ("verlängern"). Drückt man es mit einem kango aus, entstehen verschiedene Vokabeln, wie z. B. "enchō" oder "enki". So meint "enki" "eine Zeitspanne verlängern" und "enchō" "eine Länge/Strecke verlängern". Die Bedeutung wird eingegrenzt und dadurch präziser. Aus diesem Grund werden in offiziellen Texten kango verwendet.

Ich verstehe.

Deshalb müssen diejenigen, die Japanisch lernen, "nobasu" lernen, müssen auch "enki" lernen und dann noch "enchō"… Sie müssen sich wirklich viele Vokabeln merken, nicht wahr? Außerdem scheinen Japaner es wohl zu mögen, schnell neue Dinge zu übernehmen. In Wohnungen gibt es japanische Zimmer und westliche Zimmer. Es gibt Sofas und Tatami und auch Sitzkissen. Weil es beim Essen japanisches und westliches Essen gibt, gibt es für japanisches Essen japanisches Essgeschirr. Und weil westliches Geschirr auch schön ist, kaufe ich es, denkt man (lacht). Weil das Alltagsleben auf diese Weise schnell immer vielschichtiger wird, wird auch die Vielfalt der Vokabeln zu etwas Überwältigendem.

Als Japanischlehrende arbeiten wir hart daran, den Schülern möglichst allgemein verwendbare Wörter eins nach dem anderen beizubringen und sie so weit zu bringen, dass sie mit möglichst wenigen Vokabeln und Ausdrücken viel sagen können.

Auch bei Kanji (Anm.: sinojapanische Schriftzeichen) gibt es verschiedene Lesungen. Weil Japaner sie in verschiedenen Zeitaltern nach Japan mitgenommen haben. Wu-Zeit, Tang-Zeit, Song-Zeit… Da China groß ist, unterscheiden sich die Dialekte an den verschiedenen Orten und auch die Lesungen sind anders. Aus diesem Grund liest man das Schriftzeichen "行" zum Beispiel "i(ku) ", aber auch "AN".

Ich verstehe die Leute nicht, die Japanisch lernen… (lacht).

Wegen dieser Schwierigkeiten kann man wirklich nicht anders als beeindruckt zu sein, wenn dann zum Beispiel jemand die höchste Stufe des Kanji-Tests ("Kanji kentei") schafft.

Sogar die Zahl der Japaner, die die höchste Stufe geschafft haben, ist gering. Hut ab.

Zu einem anderen Thema: Das Leben in Deutschland, das Sie ganz am Anfang in etwa für zwei Jahre geplant hatten, dauert schon mehr als 20 Jahre, nicht wahr?

Deutschland ist ja ein wunderbares Land. Die Infrastruktur ist jedenfalls ausgezeichnet, denke ich. Nach dem Krieg hat es ebenfalls als ein Kriegsverliererland einen Neuanfang gemacht – Japan hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, aber Deutschland hat seit damals mit Vorsatz 50 Jahre vorausgedacht. In der Stadtplanung, dem Ausbau der Infrastruktur und anderem wird das anschaulich deutlich. Auch in kleinen Städten gibt es gute kulturelle Einrichtungen, Restaurants usw., Gemeinschaften entstehen und die Menschen führen ein erfülltes Leben dort. Ich denke, dass das wirklich großartig ist.

Es gibt viele Leute, die sagen, dass sich Japaner und Deutsche ähneln, doch wie denken Sie darüber?

Ich denke, dass es Bereiche gibt, in denen sie sich ziemlich ähnlich sind. Zum Beispiel, dass sie eine Sache bis zu einem äußerst hohen Grad perfektionieren, beide arbeiten hart. Im Vergleich zu anderen Ländern arbeiten Deutsche doch wohl besser. Na ja, sie nehmen oft Urlaub, denke ich (lacht). Worin sie sich im Gegenteil unterscheiden, ist ein Gefühl des Vertrauens sich selbst gegenüber, denke ich. Deutsche glauben an sich und ihr Selbstvertrauen ist stark, aber Japaner nicht so… Und ich habe das Gefühl, dass Japaner auch in dem Punkt, Selbstvertrauen zu haben und die eigenen Potenziale zu erweitern, schwach sind. Deshalb sind Japaner abhängig von Organisationen. Ich denke, dass es dann auch Menschen gäbe, die von Organisationen nicht abhängig zu sein bräuchten, wenn das Selbst der Japaner stärker wäre.

Es ist wirklich so, dass es unter Japanern viele gibt, die sich nach ihrer Umgebung richten und sich nicht selbst behaupten, denke ich.

Wir sind etwas abgeschweift. Hat es während Ihrer langjährigen Beschäftigung mit der Verbreitung japanischer Kultur etwas gegeben, das Ihre Schüler außerhalb Japans unbedingt wissen oder kennen sollten?

Wie ich vorhin etwas angedeutet habe – dass Japaner meist Mitgefühl mit Anderen haben. Ich möchte unbedingt, dass Menschen aus anderen Ländern wissen, dass wir solch eine Kultur haben, solch ein Volk sind. Auch die Sprache ist darauf begründet und das Verhalten ist ebenfalls so. Nur ist es schade, dass es nicht unbedingt unsere Stärke ist, Selbstvertrauen zu haben und unser Selbst zu zeigen.

Ob es wohl daran liegt, dass das Mitgefühl mit Anderen für Japaner vor dem für sie selbst kommt?

Vielleicht. In der letzten Zeit ist das Wort "omotenashi" (Anm.: "Gastfreundschaft", "Bewirtung") in Mode gekommen. Das Grundlegende der dahinterstehenden Denkweise ist offenbar die Mentalität, stets an andere mehr als an sich zu denken. Ich denke, dass das wohl am Ende eine besondere Eigenschaft der Japaner sein muss.

Als eine weitere besondere Eigenschaft der Japaner kann man – wie vorhin bereits angesprochen – anführen, dass sie eine Sache unermüdlich perfektionieren, denke ich. Weil in die abgeschlossene Gesellschaft der Edo-Zeit (Anm.: 1600-1868) mehr als 250 Jahre lang keine Dinge aus dem Ausland hereinkamen, wurden Künste und vieles andere ohne den Einfluss anderer Kulturen perfektioniert. Ich denke, dass das die Quelle der japanischen Kultur, der Stolz der Japaner ist. Ich denke, dass dieser Forschergeist der Japaner gehobeneren Dingen gegenüber großartig ist und hoffe, dass er auch in Zukunft nicht verloren geht.

Sie möchten also, dass Japan ein Land bleibt, das „Dinge erschafft“ („monozukuri no kuni“).

Kommen wir nun zur letzten Frage. Hat es während ihrer langen Zeit als Vorstandsvorsitzende des Zentrums ein Ereignis gegeben, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Für mich war es am schönsten, dass das Zentrum durch die freundliche Unterstützung von Ihnen allen bis zum heutigen Tag fortgeführt werden konnte. Und dass Frau Knoblauch letztes Jahr mit dem Orden der Aufgehenden Sonne geehrt wurde. Das heißt mit anderen Worten, dass wir die Arbeit des Zentrums anerkannt bekommen haben, denke ich. Ich finde, dass wir auch unsere Verantwortung den Worten "Bitte versuchen Sie, nicht innerhalb von zwei, drei Jahren aufzuhören" gegenüber erfüllt haben (lacht). Es war zwar die ganze Zeit über harte Arbeit, doch es sind immer Menschen in Erscheinung getreten, die uns geholfen haben, und dass wir bis zum heutigen Tag weitermachen konnten, ist etwas Seltenes.

Haben Sie einen Traum für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft immer mehr Menschen Japanisch lernen und dass Japan und Deutschland auch weiterhin ihre Freundschaft beibehalten und ihr gegenseitiges Vertrauen aufrechterhalten. Da ich selbst seit vielen Jahren in Deutschland lebe, habe ich ein starkes Vertrauen dem Land gegenüber und bin wirklich nicht glücklich, wenn jemand etwas Schlechtes über Deutschland sagt.

Das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage. Haben Sie ein Motto?

"Selbst wenn man große Ziele hat, muss man auch den kleinen Alltag mit Sorgfalt leben". Das ist das, was ich mir jetzt wohl am meisten zum Ziel setze. Aber da ich ein vergleichsweise optimistischer Mensch bin (lacht), denke ich, dass es in Ordnung ist, wenn man das, was man vor Augen hat, eins nach dem anderen abarbeitet. Heute ist heute. Morgen ist morgen. So in der Art (lacht).

Ich verstehe (lacht).

Mein Vater war Beamter im Innendienst. Nach dem Krieg gab es eine Zeit, in der er nach seiner Kriegsverantwortung befragt und entlassen wurde. Vielleicht war es eine tiefe Einsicht, die er in dieser Zeit gewonnen hatte, doch er mochte die Worte "ichigû wo terasu" (一隅を照らす) und sagte sie von Zeit zu Zeit. "Ichigû" ist "hitotsu no sumi", also "eine Ecke". "Ichigû wo terasu" ("eine Ecke beleuchten"), die eigene Arbeit ist so gut, wie sie ist, sagte er. Auch die Arbeit in diesem Zentrum ist zwar eine wirklich kleine Arbeit, doch es wäre schön, wenn sie innerhalb der deutsch-japanischen Beziehungen "eine Ecke beleuchten" könnte.

Sie sind ein großes Licht, das nicht nur eine Ecke, sondern die deutsch-japanischen Beziehungen erleuchtet! Frau Ishi, haben Sie vielen Dank für das interessante Gespräch heute!

* * *

Folge 3, November 2015

Manfred Krischek, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Saarbrücken

In der dritten Folge unserer Serie finden Sie ein Gespräch mit Herrn Manfred Krischek, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Saarbrücken. Er erzählt uns, warum er sich entschloss, „Japan ins Saarland“ zu bringen. (Die Fragen stellte Vizekonsulin Fukuda.)

P R O F I L

Manfred Krischek ist seit mehr als vier Jahrzehnten in der Unternehmensführung und Beratung mit Schwerpunkt Asien und Japan tätig. Seit 1991 steht er der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Saarbrücken als Präsident vor. Zudem ist er im Vorstand des Verbandes der Deutsch-Japanischen Gesellschaften aktiv. 2014 erhielt er für seinen Beitrag um den bilateralen Austausch den Kaiserlichen Orden der Aufgehenden Sonne, Goldene und silberne Strahlen.

Herr Krischek, die DJG Saarbrücken wurde vor bald 30 Jahren gegründet. Wie kam es dazu?

Meine Kinder waren nicht glücklich, dass wir nach Jahrzehnten außerhalb Deutschlands Saarbrücken als neuen Wohnort gewählt hatten. Denn insbesondere in Japan, wo sie aufgewachsen sind, hatten sie sich sehr wohlgefühlt. Deswegen wollte ich die Dimension „Japan“ nach Saarbrücken bringen und dazu gehörte die Initiative, eine Gesellschaft zu gründen. In Saarbrücken gibt es wenig Japaner und gerade das war mit ein Grund für die Gründung.

Wie ist ihre Beziehung zu Japan entstanden?

Wie ist ihre Beziehung zu Japan entstanden?

Ich habe Japan bewundern gelernt, als ich in Indien eine Fabrik aufbaute und Absatzmärkte dafür suchte. Dazu reiste ich in alle asiatisch-pazifischen Länder und Japan beeindruckte mich besonders.

Gab es bei ihren Aufenthalten in Japan auch Kulturschocks?

Im Gegenteil. Man fühlt sich sehr schnell wohl, weil Japan berechenbar ist. Im Gegensatz zu vielen anderen asiatischen Ländern. Wir waren davor dreieinhalb Jahre in Indien. Das war ein großer Kontrast.

Was gefällt Ihnen an Japan?

Vieles, das man teilweise auch im deutschsprachigen Raum findet: Arbeitsethos, Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Es gibt in der Welt kein zweites Land mit so vielen Einwohnern, in dem das ähnlich ist.

Finden Sie, dass diese Tugenden auch in der jüngeren Generation beibehalten werden?

Die Japaner beklagen, dass die Jugend sich nicht wie früher verhält. Aber wenn man es mit der Jugend in anderen Teilen der Welt, auch Deutschland, vergleicht, sehe ich, dass der Abstand und das Bewundernswerte gleich geblieben sind. Ich spreche hier nicht nur als Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Saarbrücken, sondern auch aus der größeren Perspektive meiner Arbeit im Bundesverband der Deutsch-Japanischen Gesellschaften.

Wo sehen Sie in der Arbeitswelt die größten Unterschiede zwischen Japan und Deutschland?

Unterschiede gibt es überall. Jeder Markt hat seine Eigenheiten. Aber die angenehmsten sind die in Japan, auch wenn dort der Wettbewerb höchst aggressiv ist. Dass meine Kinder in Japan geprägt wurden, hat ihnen später im Konkurrenzverhalten sehr geholfen. Japan wäre nicht für so viele Jahrzehnte Volkswirtschaft Nummer Zwei und jetzt Drei – und wird auch immer vor Deutschland rangieren – wenn das Wettbewerbsdenken und -verhalten nicht so ausgeprägt wäre.

Wo sehen Sie die Chancen einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan?

Wo sehen Sie die Chancen einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan?

Wichtig und nötig ist die Zusammenarbeit mit Japan besonders im Umgang mit China. Deutsche Unternehmen sollten es nicht im Alleingang in China versuchen, sondern sich mit japanischen Unternehmen verbinden, da diese die meisten Erfahrungen in China haben. Gemeinsam in Drittländern, das ist meiner Meinung nach die größte Chance.

Ein anderes Thema: Hier in Saarbrücken gibt es das japanische Restaurant Hashimoto.

Ja, das war ein typisches Projekt. Es dauerte von der ersten Recherche bis zur Eröffnung 1993 sechs Jahre. Ich habe Vertreter verschiedener japanische Restaurants nach Saarbrücken eingeladen. Sie kamen und haben geprüft, ob es sich lohnen würde, hier ein Geschäft zu eröffnen. Alle haben abgewunken, weil es hier keine Japaner gäbe und Saarland keinen Bezug zu Japan habe. Aber es hat sich bewährt und seitdem gibt es jede Menge Nachahmer. Die sind aber kein Vergleich zu Hashimoto. Herr Hashimoto kommt von der Nr. 1 Kochschule in Japan, Tsuji in Osaka.

Worin bestehen die Hauptaktivitäten Ihrer Gesellschaft?

Von Anfang an ging es darum, den Saarländern Japan zu vermitteln. Wir sind kein Heimatverein für Japaner. Darin ähneln wir den rund 60 Japanisch-Deutschen Gesellschaften in Japan. In vielen davon ist weit und breit kein Deutscher. Das erscheint nur im Vergleich zur Situation in Großstädten wie Frankfurt, Berlin oder Tokyo untypisch. Wir vermitteln Kenntnisse und Beziehungen zu Japan. Zum Beispiel initiierte ich, dass der saarländische Ministerpräsident Peter Müller einen Ehrendoktor der japanischen Keio-Universität erhielt. Das schien abwegig, basierte aber auf der Tatsache, dass es an der juristischen Fakultät der Keio-Universität langjährige Beziehungen nach Deutschland gab, von Professor zu Professor. Durch Vermittlung des damaligen japanischen Generalkonsuls Herrn Okada wurden Ministerpräsident Müller und eine Delegation auch von der japanischen Regierung eingeladen.

Wir sorgten auch dafür, dass der Vizepräsident der Keio-Universität, Prof. Ida, nicht nur den Ehrendoktortitel der Universität des Saarlandes erhielt, sondern auch Saarland-Botschafter wurde. Das ist eine durch den Ministerpräsidenten und die Universität eingeführte Institution. Es gibt mittlerweile um die 100 Saarland-Botschafter, die sich um das Land verdient gemacht haben. Das sind Tätigkeiten, auf die wir stolz sind und die für eine Deutsch-Japanische Gesellschaft ungewöhnlich sind.

Volkstümelei betreiben wir dagegen nicht. Das war auch bei der Gründung im März 1987 so. Wir kamen 1986 aus Japan zurück und sondierten dann, wer Interesse hätte, mitzumachen. Wir haben 34 Gründungsmitglieder ausgesucht, nicht weil sie schon einmal in Japan waren und dem Land nostalgisch verbunden waren, sondern weil sie hier im Land dabei mitwirken können, Beziehungen zu Japan zu transportieren: zum Beispiel Führungskräfte von Unternehmen, der Universitätspräsident, Hochschulrektoren. Darunter waren auch Graf Brockdorff, der Diplomat an der Botschaft in Tokyo und Direktor des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin war, und Minister Dr. Ottokar Hahn, der auch heute noch Ehrenmitglied ist. Die erste Sitzung der neu gegründeten Gesellschaft fand übrigens symbolisch im Landtag statt.

Hatten Sie auch japanische Gründungsmitglieder?

Nein. Wie gesagt, ist das in den meisten Gesellschaften in Japan auch so. Es geht darum, Verständnis und Kenntnisse für Japan hierher zu bringen. Das kann ein Deutscher besser als ein Japaner. Deutsche sind Weltmeister im Sich-Erklären, denn bei neun unmittelbaren Nachbarstaaten waren sie immer gezwungen, sich zu erklären – warum man etwas so macht und nicht anders. Japaner mussten sich als Inselstaat erst in der Neuzeit nach außen erklären und können das deshalb auf Anhieb nicht sehr gut.

Wie steht es um den Jugendaustausch in Ihrer Gesellschaft?

Seit 23 Jahre pflegen wir intensive Fußball-Beziehungen zwischen Jugendlichen in Deutschland und Japan. 1992 hatte ich den Gouverneur von Miyagi hierher eingeladen. Er war es, der dafür gesorgt hatte, dass in Sendai, im Stadtteil Rifu, das erste Weltmeisterschaftsstadion gebaut wurde. Er lud dann einen Fußball-Trainer und Sportlehrer aus unserer Gesellschaft ein, einige Monate lang das Training in Sendai zu leiten. Seitdem kommen alljährlich allein aus Rifu 80 bis 90 Schüler hierher. Wir haben auch Beziehungen zum Fußballverein Yokohama F. Marinos. Außerdem besuchen wir auch berufsbildende Schulen in Japan mit Sportstudierenden. Sport funktioniert am besten, denn die Sprache ist kein Handicap. Die Regeln und die Freude am Spiel sind die gleichen. Der Saarländische Turnerbund und die Schwimmjugend pflegen über die Deutsche Sportjugend auch sehr gute Beziehungen nach Japan.

Haben Sie viele junge Mitglieder?

Auch, aber manchmal ist es schwierig. Wie Sie wissen, ist das deutsche universitäre System anders als in Japan. Hier sind die Jugendlichen weniger ortsgebunden. Alle Welt wechselt zwischen verschiedenen Universitäten, es gibt Auslandsprogramme wie Erasmus. Die Jugendlichen werden Mitglied in einer Gesellschaft, dann ziehen sie wegen einem Universitätswechsel oder einer Arbeitsstelle um und vergessen auch mal sich abzumelden… Aber wir haben ein Vorstandsmitglied, das sich um junge Mitglieder kümmert.

Ich bin nun 2 Tage lang zu Besuch in Saarbrücken. Was sollte ich mir unbedingt ansehen?

Man schätzt in Deutschland das Erbe historischer Industrieentwicklung mehr als in Japan, denke ich. Es gibt wohl in Japan kein Museum, das sich so aufwändig mit Wirtschaftshistorie befasst wie die Völklinger Hütte. Sie ist beispielhaft erhalten. Im Bergwerk Landsweiler-Reden, das noch nicht so bekannt ist, wird gezeigt, wie die Saarländer 150 Jahre lang unter der Erde gearbeitet haben. Die Kohlenbergwerke und die Stahlproduktion haben das Land sehr geprägt. Saarland ist sehr grün, wie Sie sehen werden. Es hat den höchsten Prozentsatz an Waldfläche unter allen Bundesländern, eben weil sich die Industrie unter der Erde abgespielt hat.

Welche Saarländer Spezialitäten gibt es?

Die Saarländische Küche ist geprägt durch die Schwerstarbeit unter Tage und in den Hütten – man brauchte immer deftige Nahrung. Das zweite ist die Nähe zu Frankreich und der französischen Küche. Das ist auch der Grund, weshalb ich berechtigterweise glauben durfte, dass sich ein Hashimoto durchsetzt. Es gibt im Saarland mehr Feinschmecker als in jedem anderen Bundesland! Man schätzt die feine Küche. Gehen Sie am besten in das Restaurant „Zum Stiefel“ der Familie Bruch – 300 Jahre im Familienbesitz – dort finden Sie ganz typische saarländische Gerichte.

Da bekommt man ja richtig Appetit. Herr Krischek, vielen Dank für das interessante Gespräch!

(Karte: Stefan-Xp unter cc by-sa / Wikipedia Commons)

* * *

Folge 2, August 2015

Akihiro Sakashita, Schulleiter der Japanischen Internationalen Schule Frankfurt am Main

Nach den positiven Reaktionen auf die erste Folge, präsentieren wir Ihnen nun ein weiteres Interview. Diesmal mit Herrn Akihiro Sakashita, dem Schulleiter der Japanischen Internationalen Schule Frankfurt. Herr Sakashita sprach mit uns über die Entwicklung der japanischen Schüler im Ausland und über den Alltag an der Japanischen Schule. (Die Fragen stellten Vizekonsulin Fukuda und Frau Mathes.)

P R O F I L

Geboren in Morioka, Präfektur Iwate. Nach dem Studium der Literatur an der Tamagawa-Universität unterrichtete Akihiro Sakashita an verschiedenen staatlichen Grundschulen und war ab 2004 im Büro des Bildungsausschusses der Präfektur Iwate als verantwortlicher Leiter im Bereich Sozialkunde für Maßnahmen zum Lebenslangen Lernen zuständig. 2010 wurde er Leiter der Städtischen Grundschule Kamigo in Tono. Seit 2013 ist er in seinem aktuellen Posten tätig. Seine Hobbies sind Spaziergänge in der Natur und Seekajakfahren. Herr Sakashita ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Herr Sakashita, vielen Dank für Ihre Einladung an die Japanische Schule - hier sieht es ja wirklich aus wie in Japan! Wie lange sind Sie nun schon als Schulleiter hier tätig?

Es ist jetzt das dritte Jahr.

Wie kam es, dass Sie Schulleiter in Deutschland wurden?

Wie kam es, dass Sie Schulleiter in Deutschland wurden?

Es war lange mein Traum, an einer japanischen Schule im Ausland zu arbeiten. Dass es dann Deutschland wurde, war Zufall. Wenn man an einer Auslandsschule arbeiten will, muss man an einer Auswahlprüfung des Bildungsausschusses der Präfektur und des Kultusministeriums teilnehmen, und das Kultusministerium weist einem dann ein Einsatzland zu. Dass ich nach Deutschland kommen durfte, ist für mich ein großes Glück. Die Menschen hier sind Japan sehr wohlgesonnen und unsere Länder haben viele Gemeinsamkeiten: Beide Länder haben den Zweiten Weltkrieg verloren und danach dank der harten Arbeit der Bürger ein Wirtschaftswunder erlebt. Außerdem sind beide Länder stark im High-Tech-Bereich und bieten ein sehr gutes Lebensumfeld.

Sie hätten also auch an einen ganz anderen Ort kommen können?

Ja, zum Beispiel auch nach Afrika oder Asien. Wer an einer Auslandsschule arbeiten will, muss darauf vorbereitet sein, dass es überall auf der Welt sein kann. Für meine Entscheidung, im Ausland zu arbeiten, gab es jedoch letztendlich einen ausschlaggebenden Auslöser. Bis dahin gab es immer familiäre oder berufliche Verpflichtungen, die mich zögern ließen. Aber dann kamen der 11. März 2011 und das große Erdbeben in Nordjapan. Ich bin im Landesinneren, in Morioka, in der Präfektur Iwate aufgewachsen, aber wollte immer am Meer leben und hatte mir in der kleinen Küstenstadt Ōtsuchi, wo es sehr viel Grün und Natur gab, ein Haus gebaut.

Aber bei der Katastrophe im März 2011 kam jeder zehnte Bewohner von Ōtsuchi ums Leben oder gilt seitdem als vermisst. Ich war zum Zeitpunkt des Tsunami etwa eine Autostunde entfernt, im Landesinneren, in der Stadt Tōno, wo ich, ohne meine Familie, wohnte und arbeitete. Am nächsten Morgen konnte ich meine Familie nicht erreichen und lief durch die Stadt zu unserem Haus. Die Stadt war voller Trümmer und eingehüllt in Rauchschwaden, die von den Bränden nach dem Tsunami ausgingen. Das werde ich nie vergessen. Es sah aus wie nach einem Krieg.

Später diente die Stadt Tōno, in der ich arbeitete, als Basislager für die Selbstverteidigungstruppen, die von dort aus Hilfe für die zerstörten Städte Ōtsuchi, Kamaishi und Rikuzentakata leisteten. Die ganze Stadt setzte sich gemeinsam für den Wiederaufbau ein. Bis dahin hatte ich die Präsenz der Selbstverteidungskräfte noch nie so stark empfunden und war ihnen noch nie so dankbar gewesen. Auch was die Stadt leistete, war großartig. Die ganze Stadt kümmerte sich um das Verteilen von Lebensmitteln und um Unterkünfte für die freiwilligen Helfer. Ich, als Leiter einer Schule dort, war zwar einerseits auch ein Opfer der Katastrophe, aber andererseits hatte ich die Möglichkeit, mich mit voller Kraft für die Katastrophenhilfe einzusetzen, so dass mir keine Zeit zum Trauern blieb.

So sind Sie schließlich nach Deutschland gekommen. Was gefällt Ihnen am Leben hier?

Hier laufen mitten in der Stadt Kaninchen und Eichhörnchen herum. Das kann man sich in Japan gar nicht vorstellen; es wäre bestimmt wochenlang ein Gesprächsthema in meiner Familie. Außerdem darf man in Deutschland in Zügen und Bussen Fahrräder und Hunde mitnehmen. Solche kleinen Ideen würden in den alternden Regionen Japans sehr helfen. In Japan darf man keine Hunde oder Fahrräder im Bus mitnehmen. Dürfte man zusammen mit seinem Haustier fahren, würde das den Bewegungsradius vieler älterer Menschen vergrößern. Wenn man sein Fahrrad mitnehmen könnte, könnte man weitere Strecken mit dem Bus und den Rest mit dem Fahrrad zurücklegen. So entstünden viele neue Möglichkeiten, zum Beispiel könnte man auch neue Ausflugsziele erreichen. Wir können viel vom deutschen Verkehrssystem und dem Reichtum der Natur hier lernen. Man könnte die Präfektur Iwate zur Sonderzone für Wiederaufbau erklären und in bestimmten Zügen und Bussen Hunde und Fahrräder erlauben. Naja, unter der Bedingung, dass die Hunde gut erzogen sind (lacht).

In Deutschland ist man ja recht streng bei der Hunderziehung. Ich habe gehört, es gibt auch eine Schule für Hunde.

Das stimmt. In Deutschland betrachtet man Hunde nicht einfach als Haustiere, sondern eher als Teil der Familie. So gehen Herrchen oder Frauchen dann samstags zusammen mit dem Hund in die Hundeschule. In Japan wird der Hund trainiert, aber in Deutschland gehen Hund und Familie gemeinsam zum Training – was mir sehr vernünftig erscheint.

Ja, in Japan sind Hunde eben letztendlich Haustiere.

Genau. In Deutschland dagegen findet man zum Beispiel keine Hunde in der Zoohandlung, sondern eher Goldfische und Vögel. Hunde werden direkt vom Züchter gekauft. Ich hatte mir auch einmal überlegt, hier einen Hund zu halten, und habe mit einem Züchter gesprochen. Der fragte mich nach meinem Lebensrhythmus; er wollte also wissen, wie viel Zeit ich mit dem Hund verbringen kann. Damals war meine Familie noch nicht aus Japan nachgezogen und der Hund würde, während ich bei der Arbeit bin, den ganzen Tag „hundeseelenallein“ sein. Unter diesen Umständen würde er mir nicht zu einem Hund raten, meinte er dann. Die Züchter kennen auch den Charakter der einzelnen Hunde genau, fragen die Interessenten nach der Anzahl und dem Alter der Familienmitglieder usw. und sagen: „Für Sie wäre dieser und jener Hund genau richtig.“ Eine solch tiefe Zuneigung wird Hunden und Tieren hier entgegengebracht. Dass es keine Hunde in der Zoohandlung gibt, ist eines der wunderbaren Dinge an Deutschland. Das stimmt! Zurück zur Japanischen Schule: Wie ich gehört habe, haben Sie hier Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen.

Könnten Sie uns etwas zu Ihren Schülern erzählen?

Zur Japanischen Schule gehören ein Kindergarten, eine Grundschule und eine Mittelschule. Ich bin für die Grund- und Mittelschule zuständig, was der Pflichtschulzeit in Japan entspricht. Die meisten Kinder haben Eltern, die Angestellte japanischer Unternehmen sind und für längere Zeit in Deutschland arbeiten. Andere kommen als Wissenschaftler an deutsche Universitäten. Allen ist gemeinsam, dass sie eines Tages auf jeden Fall nach Japan zurückkehren werden. Unser Hauptanliegen als Schule ist es deshalb, den Kindern das Wissen und Rüstzeug mitzugeben, damit sie jederzeit an eine japanische Schule zurückwechseln und dort in den Unterricht einsteigen können bzw. umgekehrt jederzeit aus Japan kommen und hier ein entsprechendes Unterrichtsniveau vorfinden können.

Ist der Lehrplan dann genauso wie in Japan?

Fast. Wir wollen natürlich den Umstand nutzen, dass wir uns in Deutschland befinden, und haben ab der ersten Grundschulklasse zwei Wochenstunden Deutschunterricht. Ab der dritten Klasse gibt es zusätzlich Englische Konversation. Abgesehen davon sind die Fächer die gleichen wie in Japan. Es darf nicht passieren, dass ein Kind nach Japan zurückkehrt und sagen muss: „Das habe ich aber noch gar nicht gelernt!“ Deshalb legen wir stets Wert darauf, den gleichen Unterrichtsstoff und das gleiche Lernniveau zu vermitteln wie in Japan. Da wir aber in Deutschland sind, ist das nicht immer so einfach. Zum Beispiel kann man hier keine japanischen Schulhefte mit den quadratischen Kästchen zum Schreiben der Schriftzeichen kaufen. Außerdem hat unsere Schule kein Schwimmbad. Für den obligatorischen Schwimmunterricht gehen wir in eines der öffentlichen Bäder in der Umgebung, aber meistens kann man es weder reservieren geschweige denn komplett nur für unsere Gruppe buchen.

Das stimmt, zum Kanji-Üben braucht man Hefte mit speziellen Kästchen. – Der Fremdsprachenunterricht beginnt bei Ihnen sehr früh.

Das stimmt, zum Kanji-Üben braucht man Hefte mit speziellen Kästchen. – Der Fremdsprachenunterricht beginnt bei Ihnen sehr früh.

Ja, zusätzlich zum regulären Englischunterricht haben wir Englische Konversation und Deutschunterricht. Dadurch haben wir insgesamt mehr Stunden Fremdsprachenunterricht als an einer Schule in Japan. Wenn man in Deutschland wohnt, hat man außerdem die Chance jeden Tag viele unterschiedliche Sprachen zu hören und das Gehör der Kinder gewöhnt sich an die Fremdsprachen. Unsere Schüler schneiden deshalb bei Englisch-Tests immer sehr gut ab. Die Kinder befinden sich zwar in einem deutschsprachigen Umfeld, aber gleichzeitig steigert sich automatisch auch das Hörverständnis im Englischen.

Wieviele Schüler sind ungefähr in einer Klasse?

Wir haben von der 1. bis 3. Klasse Grundschule jeweils zwei Klassen und danach jeweils eine. Die Schülerzahlen gehen von 19 bis 39 Schüler pro Klasse. Ab der Mittelschule, das heißt nach deutscher Rechnung ab der 7. Klasse, sind es meistens unter 20. Man merkt, dass die Aufnahmeprüfungen an japanischen Schulen sehr wichtig sind. Viele Schüler nehmen in der 3. Klasse der Mittelschule an Aufnahmeprüfungen für eine Oberschule in Japan teil, andere auch in der 6. Klasse Grundschule an Aufnahmeprüfungen für die Mittelschule. Besonders an die Oberschul-Aufnahmeprüfungen wird bereits sehr früh gedacht. So bleibt manchmal der Vater alleine in Deutschland zurück und die Mutter kehrt mit den Kindern vorab nach Japan zurück, damit sie sich für die Prüfungen vorbereiten können. Die Schüler, die die Mittelschule hier absolviert haben, gehen in der Regel auf eine Oberschule in Japan oder aber an eine Internationale Schule im Ausland. Davon gibt es hier in Frankfurt zum Beispiel vier oder fünf. Manche Schüler gehen auch auf eine der drei privaten japanischen Internatsoberschulen in Europa.

Es gibt sicher jedes Jahr viele Schüler, die mittendrin an die Schule wechseln bzw. sie wieder verlassen.

Das ist tatsächlich eine Besonderheit unserer Schule. Insgesamt haben wir etwa 260 Schüler und jährlich wechseln davon 50 bis 60. Wenn jemand von der 1. bis zur 6. Klasse Grundschule bei uns ist, kommt es oft vor, dass die Schulkameraden am Ende ganz andere sind als am Anfang.

Wie nehmen die Schüler das auf?

Sie sagen sich sicher, dass das wegen der Arbeit der Eltern nun mal so ist und man daran nichts ändern kann. Aber natürlich ist es ein sehr emotionales Alter. Wir hören oft, wie traurig die Kinder sind, dass sie sich von ihren Freunden trennen oder eine Schul-AG mittendrin verlassen müssen. Aber das Besondere ist, dass alle Kinder an dieser Schule diese schweren Abschiede erleben. Von klein auf erleben sie viele Begegnungen und Abschiede und wachsen deshalb zu sehr warmherzigen Menschen heran, die sich gut in die Gefühle ihrer Mitmenschen hineinversetzen können.

Welche Unterschiede gibt es hier zu einer „normalen“ japanischen Schule?

Da sind zum Beispiel die interkulturellen Unterrichtsangebote, die hier in Deutschland möglich sind. Wenn man jeden Tag in die japanische Schule geht, so lebt wie in Japan und dann auch am Wochenende hauptsächlich Zeit mit der Familie Zeit verbringt, gibt es nur wenig Gelegenheit, mit den Kindern hier in Deutschland zusammenzukommen. Das wäre schade und deshalb gibt es bei uns von der 1. Klasse an einen Austausch mit einer hiesigen Schule. In der 1. Klasse Mittelschule findet dann ein Home-Stay statt: Eine Nacht verbringen die deutschen Kinder bei der japanischen Familie und eine Nacht die japanischen bei der deutschen Familie. Ab der 5. Klasse Grundschule findet einmal jährlich ein Austausch mit dieser Schule statt, so dass man sich langsam kennenlernen kann.

Wo befindet sich diese Schule?

Das ist die Heinrich-Heine-Schule in Dreieich, in der Nähe von Frankfurt. Die japanischen Schüler sind anfangs ziemlich nervös, aber wenn sie dann vom Home-Stay zurückkommen, sind sie glücklich, dass sie dort waren. Durch den Home-Stay kann man die andere Kultur hautnah erfahren. Zum Beispiel isst man ja in Japan abends recht üppig. In Deutschland dagegen ist das Mittagessen wichtiger und zu Abend wird nicht so viel gegessen. Solche Kulturunterschiede persönlich zu erleben, ist sehr spannend.

Es ist schön, schon als Kind solche Erfahrungen machen zu können. Vielleicht gibt es dadurch auch ein paar deutsche Kinder, die nach dem Home-Stay einmal nach Japan wollen. Sind, neben der deutschen Sprache, eigentlich auch die deutsche Kultur und Gesellschaft ein Unterrichtsthema?

Die Grund- und Mittelschüler lernen bei einer gemeinsamen Studienreise etwas zur deutschen Geschichte. Wir bemühen uns besonders, den Nationalsozialismus und Holocaust zu vermitteln und besichtigen möglichst jedes Mal ein Konzentrationslager. Ich möchte, dass die Kinder direkt erleben, wie entschieden Deutschland mit der Erblast seiner nationalsozialistischen Vergangenheit umgeht. Vor dem Besuch des Konzentrationslagers bereiten wir uns im Sozialkundeunterricht vor, lernen über die deutsche Geschichte und besuchen auch Orte jüdischen Lebens und das Jüdische Museum in Frankfurt. Ich denke, die Kinder lernen viel von der deutschen Einstellung, sich offen mit der Geschichte und Vergangenheit zu befassen. Abgesehen davon wählen wir für unsere Studienreisen Orte aus, die man sonst als Tourist selten besucht. Darunter sind eine Grabungsstätte, wo man mit Hammer und Meißel Ammoniten und andere Fossilien selbst ausgraben kann, ein Salzbergwerk, wo man sehen kann, wie Salz gewonnen wird, und Orte, an denen man die Natur erleben kann. In der Grabungsstätte, die wir vergangenes Jahr zum ersten Mal besucht haben, kann man jede Menge Ammoniten finden!

Das klingt nach einem schönen Reiseprogramm.

Ja, alle Lehrkräfte, die dort zur Vorbesichtigung hin fahren, machen in den Sommerferien eine Zweitbesichtigung und nehmen ihre Familie mit (lacht).

Können Sie noch etwas zu Ihren Kontakten mit der Bevölkerung hier erzählen?

Ich sehe die Japanische Schule Frankfurt auch als wichtige Institution des deutsch-japanischen Austausches in Frankfurt. Wir sind immer offen für Anfragen von außen und bemühen uns, aktiv mitzuwirken. Beispielsweise erhalten wir manchmal Besuche von Lehrkräften von deutschen Schulen oder von Unternehmen und beim Japantag, der jedes Jahr im Oktober stattfindet, führen unsere Schüler einen Yosakoi-Sōran-Tanz auf. Ende Mai dieses Jahres gab es in Hessen einen „Tag für die Literatur“ und auf Bitte des Direktors des Brüder Grimm-Museums in Steinau veranstalteten unsere Schüler eine Lesung der „Geschichten aus Tōno“ (Tōno monogatari). „Grimms Märchen“ und die „Geschichten aus Tōno“ ähneln sich übrigens in mehrerer Hinsicht. In beiden Fällen wurden regional überlieferte Geschichten gesammelt und es gibt viele gruselige Erzählungen mit schrecklichen Ungeheuern.

Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber außerdem veranstalten unsere Schüler einmal im Halbjahr eine Müllsammel-Aktion, bei der sie in der Umgebung der Schule, im Niddapark und so weiter den Müll von der Straße sammeln. Das ist auch eine Geste des Dankes an die Menschen hier, denn ihnen verdanken wir es, dass wir hier unbesorgt wohnen und leben können.

An japanischen Schulen wird immer gerne Müll gesammelt.

In Deutschland dagegen putzen die Schüler ihre Schulen auch nicht selbst. Als ich einmal einen deutschen Lehrer fragte, warum das so ist, fragte er zurück: „Warum müssen denn die Kinder die Schule putzen?“ (Lacht).

Ja, das klingt sehr deutsch. Ich glaube, meine Lehrer sagten damals, dass das Putzen auch Dankbarkeit gegenüber den Gegenständen im Klassenzimmer ausdrücken solle…

Da stimme ich vollkommen zu.

Was ist eigentlich bei Ihren Schülern gerade besonders im Trend?

Diese Frage hatte ich schon erwartet und vorab einmal unter den Schülern herumgefragt. In der 3. Klasse der Mittelschule ist gerade ein Videospiel namens „Puzzle & Dragons“ sehr angesagt. Außerdem ist anscheinend das „Werwolfspiel“, ein Kartenspiel, bei dem man einen Schuldigen finden muss, beliebt. Bei den Sechstklässlern der Grundschule ist es das traditionelle Geschicklichkeitsspiel Kendama. Gefragt warum, meinten sie, dass ihr Klassenlehrer darin sehr gut sei und sie beim Austausch mit der Heinrich-Heine-Schule gemeinsam Kendama gespielt hätten. Jetzt sind alle ganz begeistert davon. Sie meinten auch, dass sie in Deutschland zum ersten Mal gemerkt hätten, wieviel Spaß Kendama macht. Bei den Viert- und Fünftklässlern sind gerade Kartentricks in Mode. Als sie im Schullandheim waren, haben sich die Schüler gegenseitig kleine Vorstellungen gegegeben. Eine Gruppe hatte fleißig Kartentricks geübt und jetzt sind alle auf den Geschmack gekommen.

Kendama und Kartentricks, das ist ja eine Überraschung. Gibt es hier auch die japanischen „Clubs“, also außerschulische Aktivitäten?

Von der 5. Klasse Grundschule bis zur 3. Klasse Mittelschule wird je zwei Mal wöchentlich ein Club angeboten. Es ist zwar ein bisschen schade, dass hier keine Turniere mit anderen Schulen oder landesweite Meisterschaften wie die Oberschul-Baseball-Meisterschaft in Japan stattfinden, aber es gibt zum Beispiel Sport-Clubs, Koch-AGs und eine Theatergruppe.

Nach der Schule müssen die Schüler aber sicherlich auch viele Hausaufgaben machen und lernen?

Ja, es gibt relativ viele Hausaufgaben. Aber nachmittags, nach der Schule, gehen einige Schüler noch zur Musikschule, zum Fußballtraining in einem lokalen Verein oder zum Baseball.

Zu was für Menschen wünschen Sie sich als Schulleiter, dass Ihre Schüler heranwachsen?

Die Kinder hier mussten alle wegen der Arbeit ihrer Eltern die Schule wechseln. Anfangs haben manche darauf bestimmt keine Lust und empfinden es als großes Leid. Hier angekommen finden sie aber natürlich schnell neue Freunde und verbringen eine schöne Zeit. Wenn man bei dem japanischen Schriftzeichen für „Leid“ nur einen Strich mehr hinzufügt, wird daraus das Zeichen für „Glück“. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie man etwas betrachtet. Wenn man es positiv und nicht als Nachteil, sondern als Vorteil sieht, im Ausland zu leben, kann man eine sehr erfüllte und glückliche Zeit verbringen. Diese Kinder, die bereits in jungen Jahren im Ausland leben, werden zu Menschen heranwachsen, die in Zukunft wirklich global leben können. In ihnen steckt ein enormes Potential.

Heutzutage kann man von Japan aus virtuell nach Deutschland reisen und im Internet mit einem Klick jede Art von Information finden. Aber es gibt eben doch so vieles, was man nur erleben kann, wenn selbst nach Deutschland kommt. Ich fragte einmal, was der Unterschied zwischen Japanern und Deutschen sei. Ein Schüler antwortete mir darauf: „In beiden Ländern sind die Menschen freundlich, aber der Unterschied ist, ob man diese Freundlichkeit auch in die Tat umsetzt.“ Er erklärte: „Wenn man im Bus fährt und jemand älteres oder jemand im Rollstuhl kommt, steht man in Deutschland sofort und ganz selbstverständlich auf oder hilft, den Rollstuhl zu schieben. Das ist der Unterschied.“ In der Tat zögern wir Japaner oft und denken zum Beispiel: „Hmm, ich sollte auch helfen, aber was ist, wenn meine Hilfe abgelehnt wird.“ Japaner sind aufmerksam, können es aber manchmal nicht in die Tat umsetzen. Wäre der Schüler in Japan geblieben, hätte er diese Beobachtung nicht gemacht. Gerade wenn wir im Ausland leben, können wir vergleichen und beginnen unser Gegenüber richtig zu verstehen, aber auch über richtig über unser eigenes Land nachzudenken.

Ihre Schüler machen wirklich schon früh viele Erfahrungen und lernen viel daraus.

So ist es. Außerdem ist es zwar notwendig, dass die Kinder ordentlich lernen und Wissen erwerben, aber damit sie in diesen undurchsichtigen Zeiten zurechtkommen können, wünsche ich mir, dass sie zu Menschen heranwachsen, die beurteilen und intensiv darüber nachdenken können, was wirklich wichtig ist.

Als letztes möchte ich Sie noch nach Ihren Lieblingsorten in und um Frankfurt fragen.

Da gibt es viele! Zum Beispiel die Burg Falkenstein – eine Nebenburg der Burg Königstein – von dort hat man eine herrliche Sicht auf Frankfurt. Als ich einem Bekannten davon erzählte, meinte er: „Da hast du einen Geheimtipp entdeckt – an Silvester fahren die Einheimischen alle dorthin, um das Feuerwerk anzusehen.“ Außerdem gefällt mir der Feldberg. Im Winter gehen die Kinder dort zum Schlittenfahren. Dieses Jahr lag dort noch bis Februar Schnee und die Kinder und Jugendlichen sind zwischen den Bäumen hindurch Schlitten gefahren. Das ist ein Ort, den ich unbedingt den Kindern unserer Schule zeigen möchte. Auf einen anderen Ort, den ich einmal besichtigen möchte, bin ich durch den Hinweis eines sehr geschichtskundigen Lehrers an unserer Schule gekommen. Es gibt im Taunus, in der Nähe von Frankfurt, ein Führerhauptquartier. Man sagt, dass Hitler sich dort einen Monat lang aufhielt, bevor sich die Niederlage abzeichnete und er nach Berlin zurückkehrte, wo er 1945 Selbstmord beging. Die Ruinen dieses Betongebäudes sind anscheinend heute noch zu sehen, was aber nicht so bekannt ist. Auch sonst gibt es in Frankfurt Einiges zu sehen!

Vielen Dank für diese interessanten Hinweise.

Herr Sakashita, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch genommen haben.

* * *

Folge 1, März 2015

Volker Gempt, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt

Zum Auftakt unserer Serie finden Sie hier ein Gespräch mit Herrn Volker Gempt, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt. Herr Gempt, der von sich selbst sagt, dass er „mit Japan verheiratet“ ist, spricht über seine langjährigen Erfahrungen im deutsch-japanischen Austausch und darüber, wie seine Faszination für Japan entstanden ist. (Die Fragen stellten Vizekonsulin Fukuda und Fr. Mathes.)

P R O F I L

P R O F I L

Bei einem einjährigen Highschool-Aufenthalt in den USA sammelte Volker Gempt schon früh internationale Erfahrungen. In Düsseldorf begann er an der Abendschule Japanisch zu lernen und verbrachte später ein Post-Graduate Semester an der Tokyo University. Die Faszination für Japan ließ ihn nicht los und so unterbrach er später seine berufliche Tätigkeit in Deutschland für ein dreijähriges Studium der japanischen Sprache in Bonn und Tokyo. Während seiner weiteren Tätigkeit in der Automobil- und Elektronik-Branche verbrachte er mehrere Jahre als Regionalleiter in Asien. Herr Gempt ist seit 2006 Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Daneben ist er im Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreis und der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde aktiv. In seiner Freizeit geht Herr Gempt gern auf Reisen und Wandertouren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Herr Gempt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das erste Interview in unserer neuen Serie. Könnten Sie uns zunächst etwas zur Entstehung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt erzählen?

Frankfurt hatte sehr früh Kontakt zu Japan. Preußen hatte Japan vorgeschlagen durch eine Währungreform vom Ryô, der Silber- oder Goldwährung, und den Schuldverschreibungen der Daimyôs wegzukommen, die zu inflationären Tendenzen geführt hatten. Japan beschloss dann, den Yen einzuführen, und vergab den Druckauftrag für die neue Währung nach Frankfurt an die Firma Dondorf & Neumann, die schon 1861 für das sich vereinigende italienische Reich Geld gedruckt hatte. Um das Ganze zu beaufsichtigten, schickte man junge ehemalige Samurai hierher. Man verkaufte dann die ganze Druckerei nach Japan und alle Fachkräfte, auch die italienischen Graveure, sind mit nach Japan gegangen, um dort weiter zu drucken. Einige kehrten zurück, als Kaufleute, und gründeten hier eine Art Alumni Association. Es wurde auch ein japanischer Professor für Sprachunterricht hergeholt. Das ist so gewachsen, dass man 1911 die Deutsch-Japanische Gesellschaft gründete. Es waren also Rückkehrer, Heimwehkranke und solche, die ihre zukünftigen Mitarbeiter in Japan hier schon ausbildeten, damit sie es dort leichter hatten. Die DJG hatte von Anfang an Kulturmittlerfunktion.

Das ist eine lange Tradition. Ist die DJG Frankfurt die erste solche Gesellschaft in Deutschland?

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Berlin ist etwas älter. Wir sind die zweitälteste und zweitgrößte.

Wie viele Mitglieder hat der Verein heute?

Wir haben knapp 400 Mitglieder, davon sind 40 Firmenmitgliedschaften.

Welche Aktivitäten führen Sie durch?

Welche Aktivitäten führen Sie durch?

Wir organisieren Vorträge sowie gemeinsam mit der Vereinigung der Japanischen Unternehmen Frankfurt (Hôjinkai) Wirtschaftsgespräche. Außerdem Exkursionen und Familientage mit und für Japaner, besonders für Japanerinnen mit ihren Kindern, damit diese ein Netzwerk bilden können. Wir machen Filmvorträge – dieses Jahr zeigen wir noch einmal „Ode an die Freude“ (Baruto no Gakuen). Wir beraten ehrenamtlich Leute, die vorhaben, Japan zu besuchen. Dieses Wochenende waren das 40 Pfadfinder im Alter von 14 bis 17 Jahren, denen wir Mit-Stäbchen-Essen, Verbeugen, Etikette und so weiter gezeigt haben. Nicht zu vergessen unser Japan-Stammtisch jeden ersten Freitag im Monat, wo alle, die an Japan interessiert sind, teilnehmen können. Daneben planen wir für dieses Jahr eine dreiwöchige Reise nach Japan unter dem Motto „Kirschblüte und Onsen“. Wir reisen der Kirschblüte nach Norden nach, wohnen in traditionellen Ryokans und besuchen abgelegene Felsentempel und alte Samurai-Siedlungen, wo man als Tourist sonst weniger hinkommt. Ich nenne es immer Japan für Fortgeschrittene. Die Reise wird organisiert von unserem Vorstandsmitglied Herrn Kasper und seiner Frau. Die etwa 26 Plätze waren sofort ausgebucht. Wir haben immer noch Anmeldungen, deshalb werden wir eine ähnliche Reise vielleicht nächstes Jahr wieder machen. Wir kooperieren auch mit dem IZO, dem Interdisziplinären Zentrum für Ostasienstudien. Es gibt auch den Neujahrsempfang, den Japantag und den Haiku-Kreis von unserem Vorstandsmitglied Frau Schroeder. Und die Sumie-Tuschemalerei-Kurse von Frau Schnabel – dort lassen sich sogar Japaner unterrichten! Es ist eine ganze Menge los. Wir sind Ansprechpartner für Praktikanten aus Japan, falls es einmal klemmen sollte. Letztes Jahr waren zum Beispiel Fachleute für Nützlinge im ökologischen Anbau, Apfelwein, Milch und Käse hier.

Das ist in der Tat ein vielfältiges Angebot! Wie ist eigentlich Ihr persönliches Interesse für Japan entstanden?

Ich bin mit fünf Jahren in die Schule gekommen und war bis zum Abitur immer der Jüngste. Damals waren auch viele Flüchtlingskinder in der Schule, die die Schule verpasst hatten und teilweise vier Jahre älter waren als ich. Das macht als Kind viel aus. Deshalb habe ich mich lieber auf Individualsportarten als auf Mannschaftssport konzentriert. Ein Freund brachte mich zum Judo. Wir hatten damals eine Landespolizeischule im Ort, wo Judo eingeführt wurde. Das war etwas ganz Exotisches. Mein Judolehrer war ein ausgewiesener Japanfreund, der Akutagawa las. Von ihm habe ich den Virus eingefangen. Irgendwann will man ja auch wissen, was kami-ude-hishigi-juji-gatame und solche Judo-Techniken eigentlich bedeuten. Nach der Schule war ich als Lehrling in Düsseldorf und habe dort in der Abendschule angefangen, Japanisch zu lernen. Später als Praktikant in Japan konnte ich es dann genug, um nicht verloren zu gehen. Heute bin ich mit Japan verheiratet, aber angefangen hat alles durch das Judo. Das ist nicht nur ein Sport, sondern es gehören bestimmte Verhaltensmuster dazu, die man vielleicht im Handball nicht in gleicher Weise hat.

Sind Sie heute auch noch aktiv als Judoka?

Nachdem ich aus Japan wiederkam, war ich sieben Jahre lang Judotrainer an einer Polizeischule. Naja, man war gewissermaßen als Einäugiger unter den Blinden König. Damals war Judo noch nicht so populär und es gab unter den Polizisten keinen Schwarzgurt. Seitdem hat es sich in Deutschland erfreulicherweise erheblich weiterentwickelt. Ich habe aber aufgehört, als ich nicht mehr vorne mitkämpfen konnte, und habe dann andere Sachen gemacht.

Herr Gempt, warum lohnt es sich, sich mit Japan zu beschäftigen?

Es lohnt sich, weil Japan in Asien ein gewisses Unikum ist. Es gibt nur ein ähnliches Land, wo sich die ursprüngliche Kultur so erhalten hat: Thailand. Beide waren nie Kolonie. Übrigens sind nach der Meiji-Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, viele Rônin [herrenlose Samurai], nach Thailand gegangen und haben dort die Palastwache für den König gestellt und auch trainiert.

Japan ist faszinierend, weil es eine eigene Kultur erhalten hat, aber mit westlichen Obertönen. Es ist keine westliche Nation, sondern eine östliche, die sich westlicher Techniken bedient. Den eigentlichen Nationalcharakter sehen Sie zum Beispiel am Neujahrsfest oder einer japanischen Hochzeit. Man hat sich von Parlament bis Waffentechnik dem Westen sehr erfolgreich angepasst. Aber seine Identität hat Japan deshalb nicht verloren. Meiji war ein großer Ruck, aber deswegen ist die Seele Japans nicht verloren gegangen. Ich finde es faszinierend, dass das funktioniert.

Und obwohl Japan einen ganz anderen Hintergrund hat, stimmen die Grundwerte der japanischen Erziehung mit unseren ursprünglichen Grundwerten überein: Präzision, Pünktlichkeit, früher sagte man „preußische Tugenden“. Und zwar so weit, dass heute Japan in vielem Vorbild für uns ist, sei es bei der Pünktlichkeit der Züge oder dem Respekt vor Älteren. Es gibt viel wechselseitigen Austausch, der für beide Länder fruchtbar ist. Früher war Deutschland in der Fotografie das Maß der Dinge, dann Japan und heute tun wir uns zusammen und Sony baut Kameras mit Zeiss-Objektiv und Panasonic mit Leica-Objektiv. Man verbindet das Beste von beidem und konkurriert auf dem Gebiet nicht. Das finde ich gut. Es gibt wenige Länder, mit denen wir das im gleichen Vertrauen tun können. Wenn Sie etwas mit einem japanischen Partner besprechen, dann können Sie da ein Haus darauf bauen. Es gibt eine Art Urvertrauen zwischen Japan und Deutschland, das es zu bewahren gilt.

Unterscheidet sich die japanische Community in Frankfurt von der in anderen Städten?

Ich finde, die Japaner hier sind geschäftsmäßig und weltoffen. Natürlich machen sie auch gerne Sachen unter sich, aber sie öffnen sich. Ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht. Aber in anderen Gegenden Deutschlands haben die Japaner natürlich ganz andere Probleme und die Deutsch-Japanischen Gesellschaften haben andere Aufgaben, zum Beispiel auch über Steueranmeldung, Einreise, Eheschließung und Schulen für die Kinder zu informieren. Das müssen wir hier nicht. Frankfurt ist einfach so eine offene Stadt. Jeder vierte Frankfurter kommt aus dem Ausland. Mehr als 150 Sprachen werden hier gesprochen. Es gibt eine erstklassige Japanische Schule, die auch sehr offen ist. Die Nationalitäten stehen sich nicht getrennt gegenüber, sondern wir machen das gemeinsam, wir verstehen uns – auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Frankfurt ist eben eine sehr offene Stadt, vielleicht die weltoffenste. München ist in erster Linie Bayern – offen für andere, aber nicht vorstellbar ohne Lederhosen und Bier. Frankfurt ist nicht so hessisch geprägt, dass für andere kein Platz wäre. Frankfurt arbeitet daran auch.

Gibt es ein Projekt, das Sie sich schon immer gewünscht haben, aber das bisher nicht zustande kam?

Gibt es ein Projekt, das Sie sich schon immer gewünscht haben, aber das bisher nicht zustande kam?

Ja! Die Geschichte des japanischen Gelddruckes, von der ich bereits sprach. Daran arbeiten wir schon seit Jahren. Es gibt schon einige volle Aktenordner dazu. Prof. Kinski von der Japanologie der Universität Frankfurt betreut das Projekt inzwischen akademisch. Ich hoffe, in ein paar Jahren können wir es abschließen und etwas veröffentlichen. Im Museum der Bundesbank hier gibt es übrigens noch dazu Originalgeld. Das ist aber so dünn, dass es nicht herausgegeben werden darf. Es gibt also noch viele ungefangene Fische. Das Thema beschäftigt mich auch persönlich sehr stark. Ich würde sagen, es ist momentan das wichtigste Projekt der Gesellschaft, auch weil es Frankfurt und Japan direkt betrifft.

An welchen Großprojekten arbeiten Sie sonst noch?

Zusammen mit der Hessischen Hausstiftung gibt es die Restaurierung des japanischen Gartens im Schlosspark Wolfgarten. Das Projekt liegt aber bei der Hausstiftung, das heißt dem Hessischen Fürstenhaus, wir haben es nur angestoßen. Im Herbst werden wir wahrscheinlich mit dem Gartenbauarchitekten eine spezielle Führung im Garten anbieten dürfen, bei der er über die Entstehung und Besonderheiten des Gartens spricht. Der Park ist riesig, 50 Hektar etwa. Ein Drittel bis die Hälfte ist ein japanischer Garten, der Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde und von Anfang an als japanischer Garten angelegt wurde. Zwei Mal im Jahr, zur Zeit der Rhododendron-Blüte und im Herbst, ist er öffentlich zugänglich.

Gibt es ein Erlebnis während Ihres langjährigen Engagements, an das Sie sich besonders gerne erinnern?

Zur Herbstöffnung des japanischen Gartens im Schloss Wolfsgarten haben wir 2011, im Rahmen der Feiern zum 150-jährigen Jubiläum der deutsch-japanischen Beziehungen und des 100-jährigen Jubiläums unserer Gesellschaft, ein japanisches Fest angeregt. Der ganze Garten wurde hergerichtet und 80 Künstler aus Japan wurden eingeladen: Shamisen, Kyudo, Kendo, Tänzer. Das Haus Hessen hat Wochen vorher japanische Anemonen gezüchtet und in Blumentöpfchen verkauft. Den Reinerlös daraus durften wir für Fukushima spenden. Wir hatten dabei an zwei Tagen insgesamt 21.000 Besucher, das war riesig.

Auch die Hilfsbereitschaft in Deutschland hat mich damals sehr beeindruckt. Die Firma Continental hielt mit ihren 3-4000 Mitarbeitern einen Blutspendetermin ab. Das Geld, was das Rote Kreuz dafür bezahlte, haben wir für Fukushima erhalten. Ein Herr hat aus seinem Privatvermögen 500.000 Euro für ein Kinderheim gestiftet, andere namhafte Privatspenden gingen zusätzlich ein. So etwas können wir natürlich nicht selbst machen, aber anstoßen. Die Hilfsbereitschaft war und ist sehr groß.

Was ist Ihr besonderer Reisetipp für Japan?

Kyoto, Nara, Kamakura, Nikko und Asakusa muss man einmal gesehen haben. Aber ich würde auch nach Nagasaki fahren. Alleine schon durch Siebold und die Medizin halte ich Nagasaki für eine Keimzelle des westlichen Einflusses in Japan. Von dort aus würde ich weiter nach Hirado fahren. Das ist eine schwer zugängliche Inselwelt, in die früher viele japanische Christen geflohen sind, um versteckt ihre Dörfchen zu gründen. Es gibt dort Überbleibsel einer frühen Freundschaft mit dem Westen, die von offizieller Seite nicht als angenehm empfunden wurde. In Hirado gibt es zum Beispiel viele Tempel mit einer Maria-Kannon. Das ist eine buddhistische Kannon-Statue, auf der nur für den Wissenden heimlich noch ein Kreuzchen ist. Dort haben sich Christen getroffen, um nicht aufzufallen. Hirado erinnert mich an die Hugenotten. Meine Familie waren flämische Protestanten, die aus Frankreich flüchten mussten. Hier in der Gegend, oder auch im Schwarzwald oder in Niedersachsen, wo ich herkomme, gibt es in kleinen, verschwiegenen Tälern Ortschaften mit Namen wie Gewissenruh oder Gottstreu, wo sich die Hugenotten vor den französischen Verfolgern versteckten. Ähnlich ist es in Hirado. Das ist wie ein Zeitfenster in eine frühe Mischkultur und hat mich sehr beeindruckt.

Welche kulinarischen Spezialitäten aus Frankfurt möchten Sie den japanischen Besuchern ans Herz legen?

Welche kulinarischen Spezialitäten aus Frankfurt möchten Sie den japanischen Besuchern ans Herz legen?

Wie kann man in Frankfurt wohnen ohne Grüne Soße gegessen zu haben – mit Eiern oder gekochter Ochsenbrust! Das ist ein Heimweh-Essen, wie Sojasoße für Japaner. Früher habe ich Frankfurtern im Ausland immer Saattütchen mit den acht Kräutern mitgebracht, damit sie sich Grüne Soße machen können. Und natürlich Frankfurter Würstchen. Äppelwoi ist nicht jedermanns Sache. Aber was es hier im Taunus gibt, ist Baumkuchen.

Der in Japan so beliebte Baumkuchen?

Jawohl. Der ist hier in der Gegend entstanden. Den besten Baumkuchen gibt es meiner Ansicht nach im Taunus, bei der Konditorei Kreiner im Königstein, die übrigens traditionell immer einen Japaner oder eine Japanerin zum Konditormeister ausbildet.

Welche Sehenswürdigkeiten empfehlen Sie?

Römer, Paulskirche – unser politisches Epizentrum. Die Alte Oper, weil es ein wunderschönes Gebäude ist. Das Museumsufer, weil es selten ist, dass alles in einer Linie ist, von Filmmuseum bis Liebighaus. Im Senckenberg-Museum zeige ich gerne den Japanern die Riesendinosaurier. Und ich fahre gerne zur Saalburg bei Bad Homburg. Das ist ein frühes römisches Militärlager, das 400 Jahre lang an der Grenze zu Nordgermanien bestand. Es hatte zur besten Zeit, etwa um 350 nach Christus, bis zu 20.000 Soldaten stationiert. Unter unserem Kaiser Wilhelm II. wurde es, mit etwas Fantasie, wieder aufgebaut. Sehr beeindruckend. Dort fahren wir auch mit unseren Mitgliedern hin. Ein Japaner sagte mir dort einmal, er könne nicht verstehen, dass Deutsche die Militärkaserne einer früheren Besatzungsmacht, mit der die Germanen im Krieg waren, jetzt freiwillig zum Weltkulturerbe erheben. Ich sagte ihm: Ja, aber wir haben natürlich einen großen Teil der römischen Kultur übernommen. Wir schreiben auch nicht mehr in Runen, sondern Lateinisch. Das ist nicht wegzudenken. Daran sehen Sie, wie sehr sich in Japan der Charakter über die Jahrhundert erhalten hat. Wenn man gemeinsam solche kulturellen Nahtstellen wie die Saalburg besucht, kommen manchmal wie unter einem Vergrößerungsglas plötzlich neue Erkenntnisse heraus: So denkt der andere, so kann man das auch sehen. Deshalb sind interkulturelle Gesellschaften auch so interessant.

Was wünschen Sie sich von der jungen Generation für den deutsch-japanischen Austausch?

Ich finde, wir sollten unsere früheren sehr engen Beziehungen wieder reaktivieren, indem wir gegenseitig Interesse erwecken, Kenntnisse und Erfahrungen vermitteln. Wir haben uns gegenseitig viel zu geben, eben weil wir von den Grundwerten her ähnlich sind. Die ältere Generation singt alle fünf Strophen des „Heideröslein“ besser als wir, die etwa 40-jährigen Japaner dagegen waren eher in Stanford oder Harvard. Die Japaner kommen heute nach Deutschland, um Musik zu studieren, aber nicht unbedingt, um Physik oder Deutsch zu lernen. Aber jetzt gibt es wieder einen gemeinsamen Nenner: Cosplay und Manga, das sich explosionsartig ausgebreitet hat. Auf einmal ist Japan wieder in. Das ist ein Einfallstor, um sich mit der japanischen Kultur zu beschäftigen. Man will das im Original lesen, geht zum Japanischen Sprachzentrum, setzt sich mit Japan auseinander. Man kann nicht das Alte herüberretten. Wir müssen neu aufsetzen und für die junge Generation ein Umfeld schaffen, in dem man sich zu diesem gemeinsamen Interessengebiet austauschen kann – und das wachsen lassen.

Es gibt ja den Jakobsweg, auf dem viele junge Leute wandern. Was in Japan angeboten wird, ist zum Beispiel Wandern auf dem früheren Tokaido-Weg. Das ist ein bisschen wie Hiroshige abwandern mit historischer Erleuchtung. Dort erhalten Sie ein Ergänzungsbild von Japan und entdecken etwas von früher. Man muss nicht immer mit der Lupe nach dem alten Japan suchen, aber einen Hauch von früher finde ich wichtig, um ein Land zu verstehen und zu wissen, woher es kommt: Kansai Airport und Tokyo Tower - ja!, aber eben auch Okutama. Auch unser Stammtisch ist wichtig, wo sich junge Leute kennenlernen, privat treffen und austauschen. Dadurch entsteht Interesse. Deshalb gibt es zum Beispiel auch von der Deutsch-Japanischen Jugendgesellschaft Delegationen nach Japan. Da müssen wir neu aufsetzen und ich glaube, das gelingt uns.

Herr Gempt, herzlichen Dank für das interessante Gespräch!